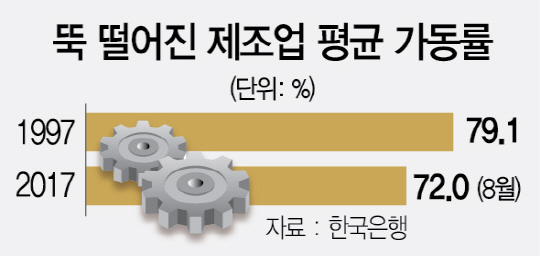

우리 기업에 지난 1997년의 외환위기는 지울 수 없는 트라우마다. 한보·삼미·진로·기아·해태·대농 등이 차례로 무너졌고, 수많은 기업이 생존을 위해 뼈를 깎는 고통의 시간을 보냈다. 당시 30대 그룹 중 지금까지 남아 있는 곳은 11개에 불과할 정도로 외환위기는 기업들에 엄청난 충격을 안겼다. 하지만 동시에 자성과 변화에 대한 물음도 던졌다. 20년이 흐른 2017년 기업들은 얼마나 달라졌을까. 체질이 개선되고 기업환경은 좋아졌을까. 불행히도 상황은 그렇지 못하다. 삼성·SK 등 과감히 혁신에 나선 일부 기업만 글로벌 대열에 올라섰을 뿐 조선·철강·자동차·해운 등 국내 주력업종 기업들은 수익성이 악화하고 성장동력도 실종된 상태다. 제조업 전체 매출액 증가율은 1997년 11.02%에서 올 상반기 8.4%로 뒷걸음질쳤다. 매출액 영업이익률은 당시 8.25%에서 지금 8.4%로 제자리걸음이다. 주력산업도 20년간 별로 달라진 것이 없다. 정부의 구조전환이 늦어지면서 산업 체질이 약화됐고 결국 기업 경쟁력이 내리막길로 접어들고 있다는 지적이다.

기업 환경도 외환위기 당시와 판박이다. 정치권은 당시나 지금이나 대선 전후와 맞물려 포퓰리즘 정책을 쏟아내고 있지만 기업에 절실한 노동 및 규제 개혁은 외면하고 있다. 그때처럼 노조는 파업에만 열중하고 있고 수출도 반도체 착시 등을 빼면 여전히 악전고투 중이다. 외환위기 당시 복잡한 국제질서 속에 주변국의 압박을 받았던 상황도 되풀이되고 있다. 특히 유념해야 할 대목은 금융에서 실물로 위기가 전이된 외환위기와 달리 경로가 정반대라는 점이다. 조동근 명지대 교수는 “건전성 등 몇 가지 지표는 좋아졌지만 질적으로 보면 환란 당시보다 더 좋지 않다”며 “그런데도 정부가 기업 발목에 모래주머니를 채우듯 반시장적 정책을 내놓고 있어 기업 부담이 커지는 상황”이라고 꼬집었다. /홍준석 산업부장 jshong@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >