초등학교 6학년인 정현(가명)은 법원에서 지난해 1월 얼굴도 모르는 외할머니의 빚을 갚으라는 소장을 받았다. 현행 상속법상 수천만 원의 빚을 떠안아야 할 어머니가 상속을 포기하면서 채무는 고스란히 그의 몫이 됐다. 상속받은 재산 한도에서 채무를 책임지는 ‘한정승인’을 신청하려 했지만 오랫동안 연락이 닿지 않는 부모(친권자)의 동의도 받을 수 없었다. 결국 정현이 선택할 수 있는 방법은 개인파산뿐이다. 수십 년간 바뀌지 않은 구시대 유물법이 그에게 ‘빚의 대물림’이라는 굴레를 씌운 셈이다. 국민들의 일상생황과 가장 밀접한 민법 가운데 민법 제5편(상속) 4절(상속의 승인 및 포기)가 ‘시급히 개정돼야 한다’는 목소리가 거세지는 이유다.

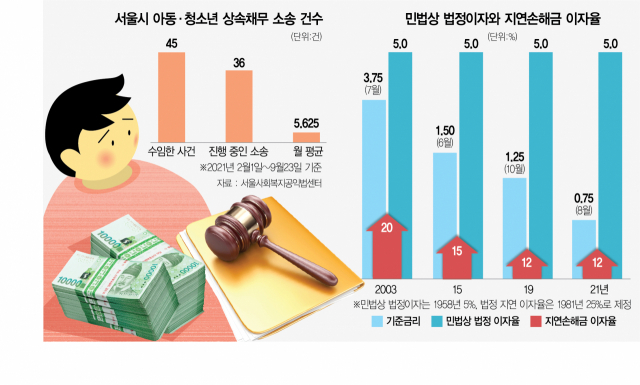

해당 법은 상속받는다는 사실을 인지한 날로부터 3개월 이내에 재산과 빚을 그대로 승계하거나(상속 승인) 포기할지(상속 포기) 또는 물려받는 재산 한도에서 빚을 갚는 책임을 질지(한정승인) 등을 결정해야 한다고 명시하고 있다. 상속받는 재산보다 빚이 많다는 사실을 모른 채 상속받을 경우 그 사실을 안 날로부터 3개월 이내 한정승인할 수 있다는 내용도 담겼다. 같은 법 1020조와 1026조에는 각각 ‘미성년자(제한능력자)가 상속을 받을 경우 부모나 후견인이 상속 사실을 안 때부터 날짜를 계산한다’ ‘3개월 내 상속받거나 이를 포기한다고 결정하지 못할 때에는 고인의 재산·빚을 그대로 승계한 것으로 판단한다’는 내용도 포함돼 있다. 고인의 재산은 물론 빚까지 상속받을지, 포기할지의 과정을 포괄적으로 명시하고 있지만 현실과 동떨어져 있다는 우려도 적지 않다. 일반 성인은 큰 문제가 없지만 한정승인이나 상속 포기 등을 스스로 결정할 수 없는 19세 미만 미성년자는 자칫 빚만 대물림하는 최악의 상황을 초래할 수 있기 때문이다. 미성년자는 민법상 소송 등 법률행위는 물론 상속받을 재산이 얼마인지 알아보는 상속인 재산 조회도 법률 대리인의 동의나 도움이 필요하다. 법정대리인이 제 역할을 하지 못하면 피해는 고스란히 미성년자의 몫이다. 법정대리인의 무지나 착오, 대리권 남용이 자칫 미성년자들을 빚더미로 내몰 수 있다. 또 어린 나이에 소송 등 법정 싸움에 휘말릴 수 있다. 서울시복지재단 사회복지공익법센터에 따르면 지난 2월 이후 19세 미만 미성년자들이 상속 문제로 소송에 휩싸인 사례는 45건(소송 예정 사건 포함)에 달한다.

전가영 공익법센터 변호사는 “미성년자의 경우 법정대리인이 없거나 선임해도 제 역할을 못하면 한정승인, 상속 포기 등에서 아무런 대응을 할 수 없다”며 “선택할 수 있는 것은 파산뿐”이라고 지적했다. 사회에 첫발을 내딛기도 전에 ‘파산자’라는 낙인만 찍히게 된다는 얘기다.

국회 의안정보시스템에 따르면 상속 등과 관련해 발의된 민법 일부 개정 법률안은 5건이다. 상속 승인이나 포기에 대한 숙려 기간을 3개월에서 6개월로 연장하거나 제한능력자(미성년자)의 친권자나 후견인이 상속을 단순 승인·포기하려고 한 때는 가정법원의 허가를 받도록 하는 내용이 담겼다. 상속인이 미성년자이고 상속 채무가 상속 재산을 초과하는 경우는 친권자·후견인이 단순 승인을 했더라도 한정승인으로 보는 등 보호장치도 포함됐다. 그러나 법안 모두가 소관 위원회에 접수돼 계류돼 있는 상황이다.

민사재판에서 패소한 사람이 소송 시작 시점부터 확정판결 때까지 연 5%로 지급해야 하는 민법상 법정 이자율도 개정의 필요성이 꾸준히 제기된다. 오랜 기간 저금리 기조가 이어지고 있는데 민사소송 기간은 해마다 길어지면서 소송 당사자들에게 부담으로 작용할 수 있기 때문이다. 민사소송 1~3심 재판 기간은 2020년 기준 20.6개월이다. 2018년(17.5개월) 이후 2년 만에 3.1개월이나 늘었다. 하지만 법정 이자율은 민법이 제정된 1958년 이후 63년간 단 한 차례도 바뀌지 않았다. 현실을 반영하지 못한 낡은 유물법이 재판받을 권리마저 침해하고 있다는 지적이 나온다.

반면 민사소송 패소자가 확정판결 시점부터 채무를 전부 갚는 날까지 부담해야 하는 지연이자율은 꾸준히 낮아지는 추세다. 소송 촉진 등에 관한 특례법상 이자율은 1981년 법령 제정 당시 25%에 달했으나 12%까지 떨어졌다. 그러나 여전히 높은 이자율에 ‘배보다 배꼽이 더 크다’는 목소리가 적지 않다. 지연이자가 급증하는 게 가중처벌로 느껴질 수 있어서다. 지연이자도 ‘벌금’이라는 취지에서 더 낮출 이유가 없다는 주장 역시 만만찮다. 처벌이 미약하면 누가 판결을 제대로 이행할 것이냐는 지적이다. 법조계 안팎에서 지연이자율을 낮추려면 사회적 합의가 반드시 필요하다고 입을 모으는 것도 이 때문이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

always@sedaily.com

always@sedaily.com