미국 정부는 자국 연구소가 ‘핵융합 점화’에 세계 최초로 성공했다고 13일(현지시간) 공식 발표했다. 점화는 꿈의 에너지로 불리는 핵융합 발전을 위해 투입한 에너지보다 더 많은 에너지를 생산하는 것이다. 핵융합 상용화를 위한 필수조건인 셈이다. 이와 관련해 유석재 한국핵융합에너지연구원장은 14일 서울경제와 전화통화에서 “엄밀히 말해 점화는 에너지를 증폭할 뿐 아니라 이를 지속할 수 있는 상태”라며 “미국은 사실상 증폭에만 성공, 즉 미완의 성공을 거둔 것이라고 할 수 있다”고 평가했다. 그는 “한국은 세계 선도그룹에서 ‘완전한 성공’을 향한 속도전을 벌이고 있다”고 했다.

정부와 학계에 따르면 한국은 미국, 중국, 일본, 유럽연합(EU) 등 주요국과 비슷하게 2050년대 핵융합 실증로 가동을 목표로 사전 연구개발(R&D)에 박차를 가하고 있다. 실증로는 핵융합 발전 상용화에 앞서 실제로 수백 메가와트(MW) 전력을 생산할 수 있는 시험용 발전소다. 정부는 그간의 전문가 검토 결과를 다음달 과학기술정보통신부 소관 핵융합실무위원회에 보고, 이를 토대로 구체적인 규모와 목표 등을 포함한 실증로 사업 계획안을 내년 중 마련한다. 핵융합 상용화 계획의 윤곽이 드러나는 것이다.

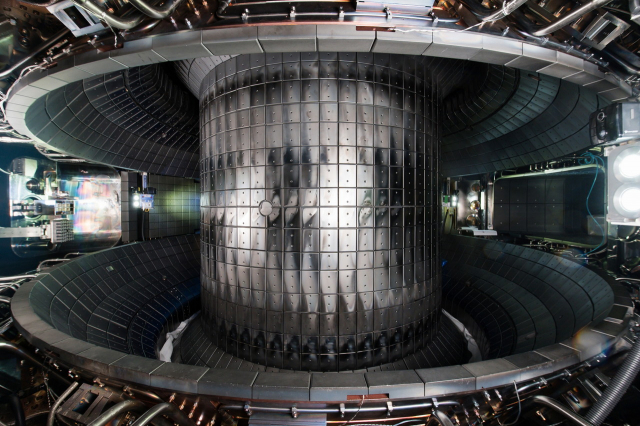

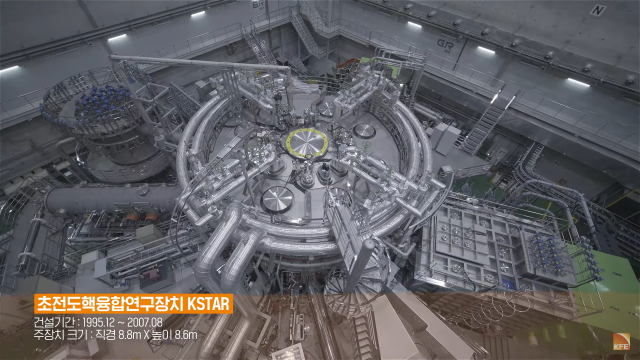

핵융합연은 핵융합 상용화 프로젝트의 네 단계 중 1단계인 ‘한국형 초전도핵융합연구장치(KSTAR)’ 사업을 주도하고 있다. KSTAR는 원자핵을 1억도 이상의 플라스마(원자핵과 전자가 분리된 물질) 상태로 유지시켜 핵융합 반응을 이끌어내는 장치다. 핵융합 반응은 수소 원자핵 2개가 헬륨 원자핵 1개로 합쳐지는 과정, 핵융합 발전은 이 과정에서 질량이 줄어드는 대신 새로 생긴 에너지로 전기를 만드는 발전 방식이다. 태양이 에너지를 내는 방식과 같아 인공태양으로 불린다.

핵융합 발전은 ‘나무장작’에 해당하는 플라스마가 높은 온도(1억도 이상)와 밀도를 가져야 하고, 무엇보다 이 상태가 오래 유지돼야 한다. 핵융합 반응이 연속적으로 일어나야 꾸준히 전기를 만들 수 있기 때문이다. 주요국들은 온도와 밀도 조건을 충족하고 유지시간 경쟁을 벌이고 있다. 미국 로런스 리버모어 국립연구소는 장작을 떼우는 데 들인 에너지보다 더 많은 에너지를 장작불에서 얻는 데 성공했지만 이 상태를 유지한 시간은 나노초(10억 분의 1초) 단위에 그쳐, 아직은 발전보다 폭탄에 더 가깝다는 게 학계에서 나오는 평가다.

각국의 기술 방식이 달라 단순 비교는 어렵지만, 지난해 KSTAR는 ‘이온온도 1억도 환경’ 기준으로 세계 최장인 30초 유지 기록을 썼다. 구축비용만 4182억 원을 들여 실험을 누적 3만 2768번 반복한 결과다. 핵융합연은 이어서 내년 8월 약 300억 원을 들여 1억도의 열을 오래 버틸 수 있는 용기 ‘텅스텐 디버터’를 도입하고 유지시간을 2024년 100초, 2026년 300초(5분)로 늘리겠다는 목표를 세웠다. 초고온 플라스마는 5분 이상 유지되면 이후 안정화 상태에 접어들어 영구 유지가 가능하다.

정부는 장기적으로 장작을 만드는 1단계 KSTAR, 장작을 떼우는 7개국 공동 프로젝트 국제핵융합실험로(ITER), 장작을 떼울 연료(리튬)를 공급하는 3단계 ‘리튬 브리딩 블랭킷’ 사업을 통해 2040년대까지 실증로 건설에 필요한 기술을 확보, 2050년대에 본격적인 장작불을 활용하는 4단계 실증사업을 계획하고 있다. 유 원장은 “첫 단계인 KSTAR는 세계 최고 수준의 초전도 장치로, 미국 에너지부(DOE)도 특별한 관심을 갖고 있다”며 “한국 정부가 긴축 재정 기조를 내세웠지만 인력 확충 등 핵융합 분야 지원을 늘려줬으면 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sookim@sedaily.com

sookim@sedaily.com