지역주택조합을 둘러싼 논란이 계속되는 가운데 전문가들은 조합에 대한 감시 부재를 가장 큰 실패의 원인으로 꼽는다. 사업의 주체로서 가장 청렴해야 할 조합장은 물론 업무대행사도 조합원의 분담금 빼돌리기에 앞장서는 것이 많은 지역주택조합의 현실이기 때문이다. 이들을 통제할 관련 규정이 미비한 상황에서 정부나 지자체는 지역주택조합에 대한 현황조차 제대로 파악하지 못하고 있어 피해는 끊이지 않고 있다.

업무대행사와 조합장이 손을 잡고 조합원이 지불한 분담금을 빼돌리는 것은 가장 흔하게 발견되는 실패 원인 중 하나다. 실제로 서울의 한 지역주택조합의 전직 조합장 두 명과 이 조합과 계약을 맺은 업무대행사 대표 및 이사는 지난해 법원에서 유죄 판결을 받았다. 당시 법원은 업무대행사 대표 A씨에 징역 5년형, 전직 조합장 B씨에 징역 2년6개월 형을 선고했다. B씨에 이어 조합장이 된 전직 조합장 C씨와 업무대행사 이사 D씨에는 각각 벌금 700만 원을 선고했다.

판결문에 따르면 A씨는 정상적인 조합원 가입의 수수료는 1000만 원인 반면 조합원 자격이 없는 이들을 대상으로 진행되는 임의분양 가입의 수수료는 2000만~2500만 원인 점을 고려해 장기간에 걸쳐 임의분양을 유도했으며, 이들에 대한 분양가도 일반분양보다 낮게 책정해 조합에 수억 원의 손해를 끼친 사실이 인정됐다. 특히 그는 조합 계좌에 있던 돈을 자신의 계좌나 모친의 계좌로 이체해 모친의 카드이용대금을 내거나 여자친구의 생활비로 사용하게 했다. 일부는 자신의 주택청약금을 내는데 사용하기도 했다.

B씨는 자신의 아내가 감사로 있던 분양대행업체 등 두 곳과 자신이 조합장으로 있던 지주택이 조합원 모집 업무대행 용역 계약을 체결하게 해 십수억 원의 수수료를 챙기는 등의 업무상횡령 혐의가 인정돼 징역형이 선고됐다. 법원은 “B씨가 불필요하게 두 곳을 분양대행업체로 끼워 넣어 계약을 체결함으로써 조합 자금을 횡령한 사실을 인정할 수 있다”며 “두 곳의 분양대행업체는 아무 일도 하는 것 없이 중간에서 수수료를 챙겨먹는 역할이었고 조합 입장에서 보면 지급되지 않아도 될 돈들이 지급된 꼴”이라고 지적했다. 한 법률전문가는 “조합장과 업무대행사 직원들이 토지를 더 비싼 값에 팔기 위해 알박기를 하는 경우도 실제로 있었다”며 “고의로 사업을 지연시키고 그동안 각종 수수료를 챙기는 것도 흔하게 나타난다”고 귀띔했다.

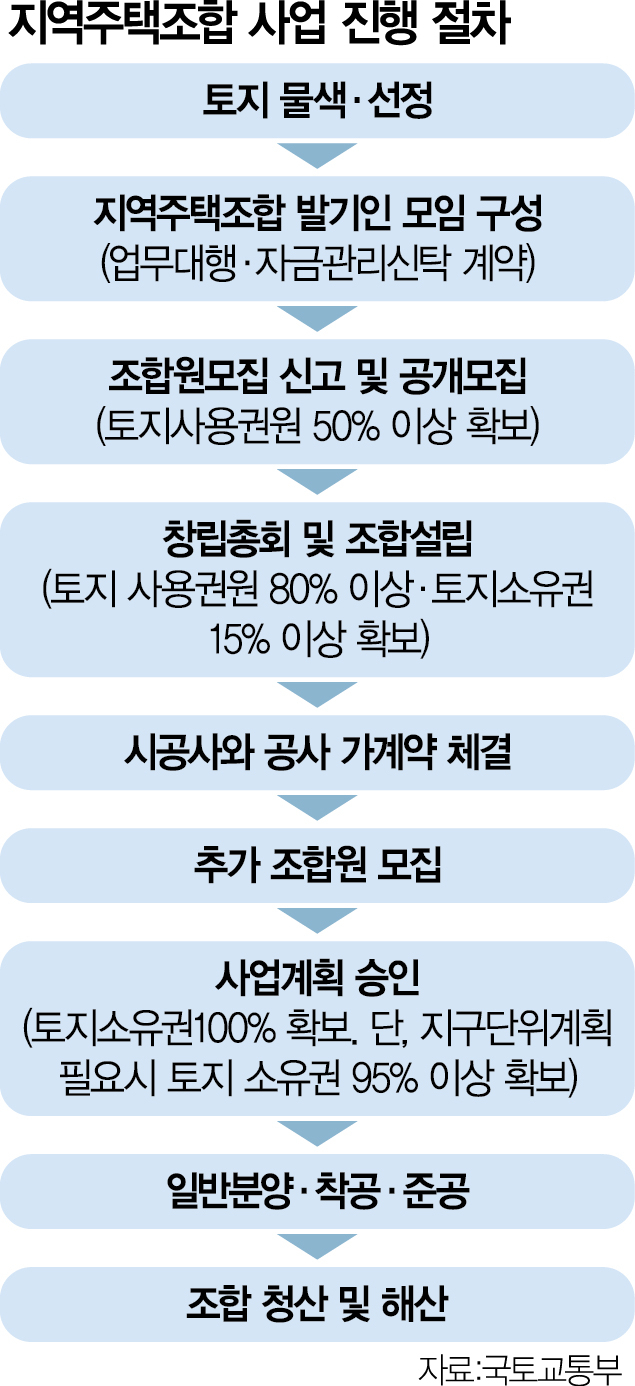

이 같이 상황이 계속되고 있지만 아직 정부나 지자체가 이들에 대한 통계는 물론 관련 정보조차 제대로 파악하지 못하고 있다. 국토교통부가 파악한 전국의 지역주택조합은 2021년 말 기준 총 599곳이다. 이 중 261곳이 모집신고를 마쳤으며, 163곳은 설립인가, 175곳은 사업계획승인을 받았다. 하지만 이는 최소 모집신고가 이뤄진 곳들을 대상으로 한 통계인만큼 소위 지역주택조합 추진위원회 등으로 불리는 임의단체들은 제외돼있다. 모집신고 이전에는 지자체와 정부의 눈길에서 완전히 벗어나 있는 셈이다.

정부와 지자체가 파악하고 있는 곳들도 그저 숫자에 그친 수준이다. 서울시의 경우 지역주택조합으로 하여금 정비사업 종합포털인 '정비사업 정보몽땅'에 사업 관련 정보를 공개하도록 하고 있는데, 재건축·재개발조합과 달리 의무가 아닌 탓에 공개된 자료의 수는 물론 충실도도 낮은 수준이다. 실제로 서울시가 파악한 서울 시내 지역주택조합은 올 4월 기준 117곳인데 이 중 포털에 등록된 곳은 44곳에 불과하며, 일부 조합이 공개한 자료의 수는 0건이었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yeona@sedaily.com

yeona@sedaily.com