|

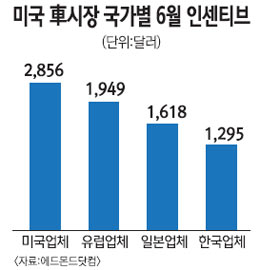

현대ㆍ기아차가 미국 딜러(판매회사)에 제공하는 인센티브가 지난달 최저 수준으로 떨어지면서 '제 값 받기' 전략이 가시화되고 있는 것으로 나타났다. 이는 인센티브가 작을수록 차 값 할인폭이 줄어든다는 점에서 현대ㆍ기아차의 판매가격이 경쟁차종에 비해 내부 할인폭이 적어졌다는 의미다. 10일 미국 자동차 정보업체인 에드몬드닷컴에 따르면 완성차 업체들의 지난 6월 미국 시장 인센티브 규모를 국가별로 비교한 결과 현대ㆍ기아차의 인센티브가 대당 평균 1,295달러로 미국ㆍ유럽은 물론 일본 업체보다도 낮은 것으로 조사됐다. 미국 자동차시장에서 인센티브란 완성차 메이커가 판매회사인 딜러에 제공하는 일종의 영업 마진이다. 딜러는 인센티브에서 수익과 경비를 제한 후 남은 금액만큼 차를 할인해준다. 따라서 인센티브가 크면 클수록 딜러는 차를 싼 값에 판매할 수 있다. 미국업체들의 대당 평균 인센티브가 2,856달러로 가장 많았다. 유럽업체 역시 1,949달러의 인센티브를 딜러에 제공했다. 일본업체의 인센티브는 1,618달러로 타 메이커에 비해 상대적으로 낮았지만 현대ㆍ기아차보다는 323달러 높았다. 특히 일본업체의 경우 대지진 여파로 재고부족에 시달리고 있는 상황에서도 5월 1,391달러보다 16% 인상된 인센티브를 지급했다. 미국 시장을 다른 국가 완성차 업체에 더 이상 빼앗길 수 없다는 위기의식이 작용했기 때문이라는 분석이다. 업계 관계자는 "도요타와 혼다 등 일본 업체들은 지난달 인센티브 인상을 통해 북미에서의 생산과 공급이 정상으로 회복했다는 메시지를 전달하려는 의도가 있어 보인다"고 전했다. 이처럼 모든 완성차 메이커들이 북미시장에서 가격할인을 통한 시장 지키기에 나서고 있는 가운데 현대ㆍ기아차만이 가장 낮은 수준의 인센티브를 유지하는 것은 최근의 상승세를 기반으로 '제값 받기' 정책을 정착시키겠다는 의지로 해석된다. 현대ㆍ기아차의 미국 판매는 현대차의 앨라배마공장 가동률이 지난 1ㆍ4분기 평균 112.0%, 기아차 조지아공장 98.8%를 기록할 정도로 '없어서 못 파는' 상황이다. 지난 상반기 양사 합계 56만7,901대의 사상 최대 실적을 올렸고 시장점유율도 9.0%로 뛰었다. 굳이 인센티브를 높여 차를 팔 이유가 없는 셈이다. 현대ㆍ기아차 관계자는 "미국 재고 물량이 매우 적은 수준이기 때문에 다른 업체들이 경쟁적으로 인센티브를 높여도 우리는 인상 계획이 없다"고 전했다. 현대ㆍ기아차는 올해 계속되는 판매실적 고공행진을 기반으로 '제 값 받기' 정책을 고수해 브랜드 가치를 높이는 한편 품질 개선에 더욱 주력할 방침이다. 현대ㆍ기아차 관계자는 "정몽구 회장이 최근 미국 출장에서 '품질 고급화'를 강조한 것처럼 품질 향상에 더욱 주력해 북미 시장 점유율을 높여나갈 것"이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >