|

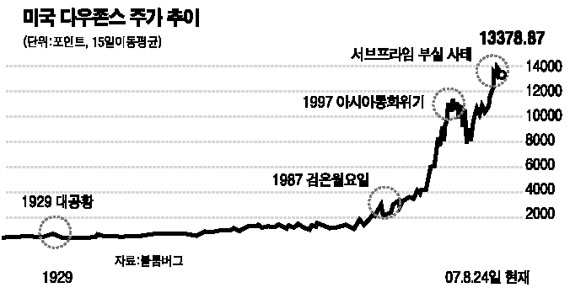

올해 여름 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 부실사태로 세계 금융시장이 타격을 받자 월가 금융인들 사이에 다시 대공황 등 금융위기의 역사에 대한 관심이 고조되고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 27일(현지시간) 보도했다. FT는 최근 월가 금융인과 직장인들이 과거의 금융위기를 제대로 알기 위해 서점으로 몰려드는 바람에 때 아닌 특수를 누리고 있다고 전했다. FT에 따르면 월가의 한 헤지펀드 매니저는 “주변에서 지난 1987년ㆍ1998년ㆍ1929년ㆍ1907년의 금융위기에 대해 이야기하는 사람들이 늘고 있다”며 “특히 1907년의 금융위기에 대해 이번에 제대로 알아봐야겠다”고 말했다. FT는 또 금융회사마다 10년 정도의 자료만 갖춘 컴퓨터 분석 모델에 그 이상의 장기 자료를 축적하느라 부산하다고 전했다. 이는 점점 젊어지고 있는 월가 금융인들이 10년 이상 된 과거의 일을 잘 알지 못하기 때문이라고 FT는 설명했다. 워싱턴의 경제분석가인 해럴드 맬그림은 “현재 금융회사들이 보유한 컴퓨터 모델에는 최근 수년간의 자료만 있어 최근 금융위기 국면에서 예측력이 떨어지는 한계를 보였다”며 “심지어 1998년 롱텀캐피털매니지먼트(LTCM)의 파산에서 비롯된 금융위기에 대한 자료가 없는 경우가 허다하다”고 지적했다. 이런 과거에 대한 관심은 결국 자본주의의 금융위기가 주기적으로 반복되기 때문이라고 FT는 진단했다. 지금까지 월가 금융시장에는 모든 자산가치 급등에 과거와 다른 새로운 기술혁신이나 새 성장동력이 뒷받침된다는 믿음이 있었으나 최근의 서브프라임 사태는 이런 가정을 무기력하게 만들고 있다는 것이다. 리먼브러더스 애널리스트인 잭 맬베이는 “신자유주의적 금융시장이라고 해서 과거와 다른 것은 결코 아니다”라며 “파국의 형태는 다를 수 있지만 장기 경제전망이나 자본시장 분석에서 과거 사례를 이해하는 것은 필수적”이라고 강조했다. 그러나 과거의 역사가 항상 현재의 금융위기에 딱 들어맞는 것은 아니다. 리먼브러더스는 신성로마제국에 의해 자본주의체제에 최초의 금융시장이 도입된 1622년부터 현재까지 약 400년 동안 발생한 60여건의 금융위기 사례를 분석했다. 그러나 분석자들의 거시경제 전망에 따라 과거의 어느 금융위기가 현재와 가장 유사한지에 대해서는 각기 의견이 달랐다. 특히 금세기 들어 일반화된 인터넷이 금융시장 버블에 어떤 영향을 미치는지에 대해서는 아직도 의견이 크게 갈리고 있다. 1990년대 후반 아시아 통화위기에서 비롯된 세계 금융위기 전까지만 해도 사람들은 인터넷이 주도하는 새로운 기술혁신이 주식투자 행태를 바꿔 경기순환 주기를 아예 없애버렸다고 믿기도 했다. 크레딧스위스은행은 최근 고객들에게 보낸 편지에서 “유동성이 풍부한 시기에 인터넷은 과도한 차입투자를 부추기는 주요인”이라며 “신용위기로 균형이 깨졌을 때 인터넷을 통해 신속히 정보를 접한 주식투자자들은 거의 레버리지를 청산하기보다 훨씬 더 위험한 포트폴리오를 구성한다”고 개탄했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >