경기도 일산에 사는 이모(42)씨는 최근 자신이 거주한 적도 없는 서울 영등포구의 선거 후보자 문자메시지를 여러 통 받았다. 심지어 5년 전에 살았던 울산시의 한 지역구 후보자에게서도 문자메세지를 받았다. 이씨는 “개인정보침해센터에 여러 차례 신고를 넣었지만 결국 똑같은 문자메시지를 또 받아야 했다”며 답답함을 호소했다.

오는 6월13일 지방선거를 앞두고 유권자들이 무작위 ‘문자 폭탄’을 받고 있지만 선거캠프의 무단 개인정보 수집은 사실상 규제를 받지 않는 것으로 나타났다.

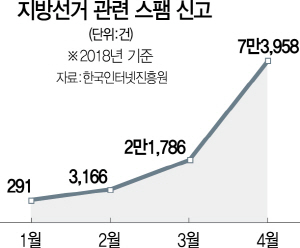

30일 한국인터넷진흥원에 따르면 지난달 개인정보침해신고센터에 접수된 선거 관련 스팸신고는 7만3,000건에 이른다. 선거운동기간이 아닌 1월(291건)에 비해 254배 늘어난 수치다. 개인정보보호법 위반으로 접수된 신고와 상담도 4,000건을 넘어섰다. 현행 개인정보보호법은 유권자 개인 동의 없이 개인정보를 수집하는 자에게 3,000만원 이하 과태료를 물릴 수 있다.

그러나 실제로 개인정보를 무단수집한 캠프에 과태료를 부과하거나 경찰에 고발한 사례는 올해 한 건도 없다. 무단수집 사실을 증명하기 어려운데다 위반 형량이 높다 보니 엄하게 적용하기가 쉽지 않아서다. 한국인터넷진흥원 관계자는 “정보수집 출처를 물어봤는데도 상대방이 답을 못했다는 증거가 있으면 처벌 가능하다”면서도 “전화 응대자가 실수로 보낼 때도 있어서 형사입건보다는 계도로 마무리하는 편”이라고 전했다. 과태료 부과 주체인 행정안전부 관계자도 “현행 개인정보보호법은 무등록업체에서 보내는 스팸문자 등 불법행위에 초점이 맞춰져 있어 선거철에 적용하기는 어렵다”며 “시정명령을 활용해 상호 조심하는 분위기를 만들고 있다”고 밝혔다.

처벌이 어렵기는 선거관리위원회도 마찬가지다. 공직선거법에 한해서만 고발권을 가진 선관위는 정보 주체가 명시적으로 거절 의사를 밝혔는데도 다시 문자메시지가 오는 경우(공직선거법 제82조의5)에만 문제 삼을 수 있다. 이마저도 올해 사정 당국에 고발한 사례는 단 한 건도 없다. 1년 이하의 징역이나 100만원 이하의 벌금형이 과하다고 판단해 사실상 권고로 마무리하는 것이다. 선관위 관계자는 “대부분 유권자에게 직접 의사 표시하도록 안내하거나 심한 경우 따로 경찰에 고소장을 넣으라고 안내하는 편”이라고 전했다. 이러한 허점을 파악한 후보자 캠프는 문자메시지 수신자가 증거를 확보하기 위해 전화를 걸면 일부러 전화를 안 받거나 애초에 무등록번호로 문자메시지를 살포하는 등 ‘꼼수’를 쓰고 있다.

전문가들은 국민들이 느끼는 피로감을 감안해서라도 감독기관의 적극적 개입이 필요하다고 지적했다. 이인곤 세명대 법학과 교수는 “수신자의 거절 의사를 무시하고 수차례 불쾌한 문자메시지를 보내는 캠프들은 시범적으로 처벌할 필요가 있다”며 “사례의 심각성에 따라 일부 캠프는 언론 등 민간기관에서 명단을 공개하는 것도 방법”이라고 제안했다. /신다은기자 downy@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >