미국에 한 가구공장에서 있었던 일이다. 다급한 목소리로 전화 한 통이 걸려 온다. “사장님. 사장님. 지금 공장에 불이 났습니다. 불이 크게 났습니다.” 즉시 현장에 도착한 사장의 눈에 보이는 것은 그저 한 줌의 재밖에 없다. 다 타버린 것이다. 70평생 살아오면서 자신의 열정이 다 담긴 그 가구공장이 몽땅 다 타버렸다. 젊은 시절부터 가구 하나 잘 만드는 것이 자신의 꿈이요, 비전이었다. 누구보다 열심히 일해 왔다고 자부한다. 그런데 이제 그것이 다 사라져 버린 것이다.

여러분이 이 가구회사 사장이라면 어떻게 할 것인가. 아마도 둘 중의 하나가 아니겠는가. 첫째, 이참에 회사를 접는다. 마침 화재보험도 들어 있기 때문에 그 돈으로 여생을 편하게 지낸다. 안 그래도 아내는 오래전부터 회사 때려치우고 세계여행이나 같이 다니자고 졸라 대던 터이다. 둘째, 다시 초심으로 돌아가서 회사를 새로 시작한다. 비록 나이가 70이라고는 하지만 아직도 마음속 한구석에 열정이 꿈틀거리는 것을 느끼기 때문이다. 더군다나 지금 회사를 접으면 그 공장에서 일하는 노동자의 70%는 재취업이 불가능하다는 것을 사장은 안다. 시장 상황이 그런 걸 어떻게 하겠는가.

지난 1980년대 중반 나는 미국에서 철학박사 학위를 받기 위해 끙끙대고 있었다. 인생 살면서 가장 열심히 공부했던 시절이 바로 그때다. 내 머릿속에는 ‘분배정의’라는 4글자가 항상 맴돌고 있었다. 한 사회가 지속 가능하게 발전하기 위해서는 권리와 의무, 혜택과 희생, 이익과 손실이 알맞게 분배돼야 한다. 문제는 어떻게 하는 것이 가능한 정의로운 방식인가이다. 나는 토머스 홉스, 데이비드 흄, 존 스튜어트 밀과 같은 영미 철학적 전통에 기초한 사회계약론적 협상론에 관심이 많았다. 자나 깨나 이 생각으로 머리는 꽉 차 있었다.

어느 날 도서관에서 공부하다 점심을 먹으러 카페테리아에 갔다. 친구랑 맛있게 잘 먹고 자리에 돌아와 보니 애지중지하던 논문 초고가 없어진 것이 아닌가. 전체 분량의 약 3분의1이 순식간에 사라진 거다. 패닉이 일어날 수밖에 없었다. 이리 뛰고 저리 뛰고 주변에 다 물어봐도 없어진 논문 초고는 다시 나타나지 않았다. 정말 세상이 다 싫었다. 당시에 집사람한테 이 사실을 알리지도 못하고 끙끙댔다. 결국 실토하고 나니 다행히 격려를 해줬다. 그것 때문에 한 1년 정도 더 시간을 시카고에서 보냈다.

다시 마음을 다잡고 학교 도서관에 가서 분배정의와 기업윤리 관련 책을 읽기 시작했다. 그러다가 이 가구공장 사장의 이야기가 눈에 들어왔다. 그 사장은 별다른 고민 없이 결국 다시 회사를 시작한다. 이유는 단순히 같이 일했던 직원들에 대한 배려에서만 나오는 것이 아니다. 이제껏 살아온 자신의 삶을 위해서도 건강이 허락하는 한 회사를 다시 하는 것이 낫다고 판단한 것이다. 보험 타서 안정적 삶을 사는 것만이 과연 의미 있는 일일까. 머리 맞대고 생각하고, 땀 흘려 일할 수 있는 기회가 있는 것이 그래도 행복한 것이다.

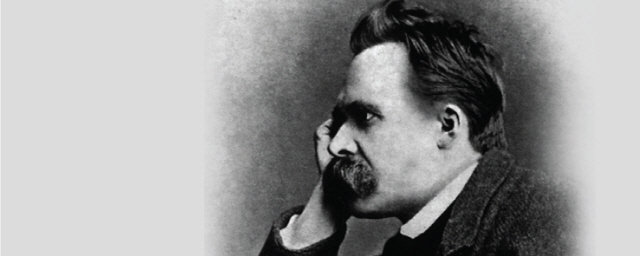

사람은 잘 변하지 않는다. DNA결정론이 절대 진리라서가 아니다. 사람은 오랫동안 생각하고 행동해온 것에 지배받기 마련이다. 그런데 충격적인 경험을 하게 되면 성격까지도 바뀐다. 그게 바로 트라우마다. 그러면 엄청난 트라우마를 겪은 사람들은 다 좌절하고 실패할까. 아니다. 다행스럽게도 인간에게는 회복탄력성이 있다. 부러진 뼈가 붙고 나면 더 단단해진다. 쓰라린 경험이 나를 더 성숙하게 만들기도 한다. 병에 걸리고 나면 오히려 건강에 대한 의식이 생겨난다. 그래서 무병장수가 아니라 일병장수라는 말도 있는 것 아니겠는가. “나를 죽이지 못하는 것은 나를 강하게 만들 뿐이다.” 독일 철학자 프리드리히 빌헬름 니체의 말이 갑자기 생각난다.

나는 수업 첫 시간에 학생들의 좌우명을 자주 물어본다. 그 학생에 대해 간단하지만 많은 정보를 얻을 수 있기 때문이다. 어떤 학생은 “없습니다”라고 답하기도 한다. 그러면 나는 그냥 머릿속에 떠오르는 것을 말하라고 권유한다. 두 명의 말이 지금도 기억에 남는다. 하나는 “단디(‘단단히’라는 뜻의 경상도 방언)해라”다. 또 하나는 “죽지 않으면 다 찰과상이다”다. 재일교포 3세 여학생이 말했다. 할아버지가 사무라이였단다. 그 가구공장은 뒤에 세계적 기업으로 발돋움했다. 나도 그 스토리에 힘입어서 박사 학위를 마칠 수 있었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >