"환자의 심장을 뛰게 하는 일은 심장외과 의사의 숙명입니다. 수년간 헬기를 타고 전국을 누비다 보니 이제 직접 개발해봐도 되겠다는 확신이 들었습니다."

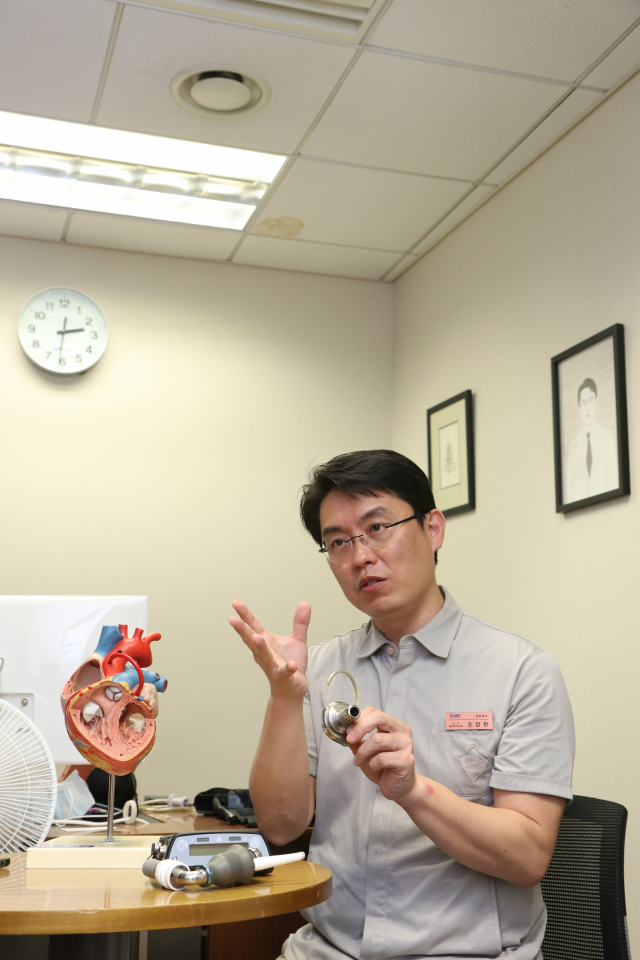

조양현(46·사진) 삼성서울병원 심장외과 교수는 1일 서울경제와 만나 "의료 현장에서 쌓은 노하우를 총동원해 에크모(ECMO) 국산화에 반드시 성공하겠다"며 이같이 말했다.

심장 박동이 멈추면 환자의 생명은 꺼진다. 에크모는 체내 혈액을 환자 몸 밖으로 빼내 부족한 산소를 공급하고 다시 몸 안에 넣어주는 체외순환 장치다. 심정지같이 심장과 폐에 치명적인 문제가 발생했을 때 환자의 생명을 지키는 ‘최후의 보루’다.

조 교수가 몸 담은 삼성서울병원은 2003년 국내 최초로 현대적 에크모 치료를 시작해 올해 안에 2000건 돌파를 눈앞에 두고 있다. 지난해에는 병원 밖에서 발생한 에크모 환자 이송을 200건 넘게 성공시켰다. 삼성서울병원의 이 같은 성과 뒤에는 조 교수가 이끄는 에크모팀의 활약이 컸다. 조 교수는 2013년 에크모 전담 의사로 삼성서울병원에 합류했다. 그는 에크모를 알리기 위해 이듬해부터 개인적으로 블로그까지 열었다. 그는 “해외에서는 에크모를 뛰어넘어 인공심장 등 체외순환 기술이 하루가 다르게 발전하는데 국내에서는 에크모를 능숙하게 다룰 수 있는 의료진도 손에 꼽을 정도"라며 "이 같은 열악한 상황을 조금이라도 바꿔보기 위해 힘을 보태고 싶었다”고 설명했다. 그는 또 "블로그를 운영하다 보니 의외로 쪽지나 댓글로 상담하는 환자나 보호자들이 많았다"며 "심장이 꺼져가는 환자들을 살리려면 최대한 빠르고 안전하게 서울로 옮겨야 한다는 생각에 항상 애가 탔다"고 전했다.

의료 현장에서 느낀 수많은 아쉬움 속에 나온 아이디어가 헬기 내부에 에크모를 장착한 '이동식 중환자실'이다. 하늘과 땅을 오가며 200명이 넘는 위중증 환자를 돌보는 것은 결코 순탄치 않았다. 2016년 1월께 영하 15도로 유독 추웠던 그날을 조 교수는 잊지 못한다. 조 교수는 "부산의 한 병원에서 에크모 치료를 받던 다섯 살 난 아이의 이송을 의뢰받았는데 하필 헬기가 고장났다"며 "119 응급헬기를 빌려 에크모 두 대를 실을 때는 정말 눈앞이 캄캄했다"고 당시 심정을 전했다. 만약 에크모가 제대로 작동하지 않는다면 아이가 생명을 잃을 수 있는 순간이었다.

이에 조 교수는 중증 환자들을 더 많이 살리기 위해 에크모를 직접 개발해야겠다고 마음먹었다. 국산화를 위한 여정을 시작한 것이다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 에크모 수요가 폭발적으로 늘었지만 여전히 전량 수입에 의존하는 국내 현실이 안타까웠다. 에크모 국산화의 꿈을 품었던 조 교수는 최근 정부의 '휴대용 심폐순환보조장치 개발 사업' 연구 책임을 맡아 목표를 향해 달리고 있다. 결국 그간의 경험을 토대로 실제 심장과 유사하게 박동성을 유지하면서도 산소와 혈류를 보다 효율적으로 공급하고 심장과 폐의 부담을 덜어주는 장비를 고안했다. 이 장비는 특히 전력이 부족한 병원 밖 환경에서도 쉽게 사용할 수 있도록 개발돼 앰뷸런스는 물론 사고나 재해 현장에서도 사용 가능하다. 올해 3월께 프로토 타입 장비를 이용해 전임상시험을 시작했고 연내 탐색임상시험을 진행하는 것이 목표다. 조 교수는 “외국산 대체를 넘어 새로운 시장을 창출해 에크모 수출로 이어질 수 있도록 혁신적인 장비 개발에 노력하겠다”고 힘줘 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

realglasses@sedaily.com

realglasses@sedaily.com