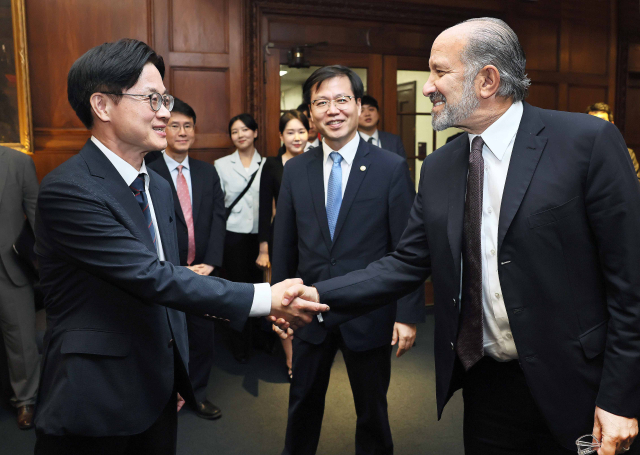

다음 달 1일로 예정된 미국의 상호관세 부과 시점이 임박했지만 한미 통상 협상 전망은 안갯속이다. 김정관 산업통상자원부 장관 등 우리 측 방미 협상단은 24일 하워드 러트닉 미국 상무부 장관 등과 만났지만 조속한 시일 내 호혜적 방안을 도출한다는 의지를 재확인했을 뿐 합의에 이르지 못했다. 당초 양측은 25일 ‘2+2 통상 협의’를 열 계획이었지만 스콧 베선트 미국 재무부 장관의 참석 취소 통보로 무산됐다. 베선트 장관은 28~29일 스웨덴에서 중국과 무역 회담을 할 예정이어서 ‘데드라인’ 전까지 한미 협상 타결이 쉽지 않은 상황이다. 미국이 한국에 고강도 압박을 하기 위해 외교적 결례를 서슴지 않고 있다는 분석이 나온다.

우리 협상단은 1000억 달러 이상의 대미 투자, 에너지 구매, 국방비 증액 등을 제안한 것으로 알려졌다. 하지만 러트닉 장관은 24일 “일본의 협상 타결 소식을 듣고 한국에서 나온 욕설들을 들을 수 있었을 것”이라며 일본과 같은 수준의 양보를 압박했다. 앞서 일본은 5500억 달러의 대미 투자, 쌀 시장 개방 등을 조건으로 상호관세를 25%에서 15%로 낮췄다. 도널드 트럼프 대통령도 이날 “다른 나라도 (일본처럼) 돈을 내고 관세를 낮출 수 있다”며 “우리의 훌륭한 소고기를 거부한 나라들을 두고 보겠다”고 으름장을 놓았다. 한국 등에 대규모 대미 투자와 농축산물 시장 개방을 요구한 셈이다. 자칫 한국 등 일부 국가만 협상 타결 불발로 고율 관세를 얻어맞을 수 있다는 우려가 커지고 있다.

우리 정부는 25일 대통령비서실장 주재로 통상대책회의를 열어 한미 관세 협상 전략을 논의했다. 정부는 미국에 제시할 ‘윈윈 패키지’ 카드를 정교하게 다듬고 우리의 경제적 피해를 최소화할 수 있도록 ‘국익 중심 실용 외교’를 위해 총력전을 기울여야 할 것이다. 최소한 일본과 같은 수준으로 관세율을 낮추지 못하면 우리 기업들의 수출 경쟁력이 훼손될 수밖에 없다. 정부는 농산물 시장 개방, 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 참여 등을 어느 정도 수용할지 면밀히 검토해야 한다. 4000억 달러 규모의 투자 펀드는 일본과의 경제력 차이를 들어 어렵다는 점을 미국 측에 설득해야 한다. 또 ‘2+2 협의 연기’가 미국 측 책임이라는 점을 들어 최종 협상 타결 때까지 관세 부과 시점을 늦춰야 할 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >