“검찰 개혁 기치를 높이 들고 검경수사권 조정에 나섰지만 오히려 검찰은 퇴보하는 모습입니다.”

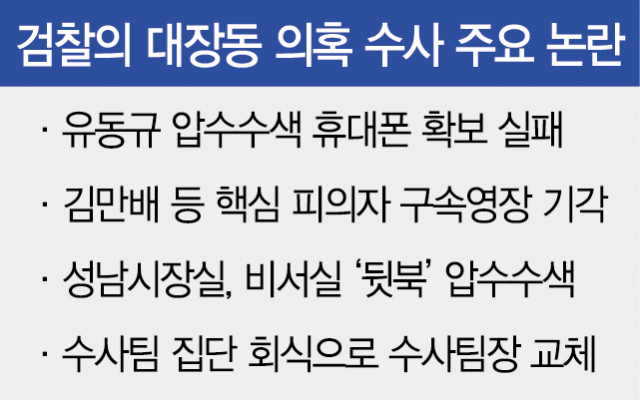

법조 1번지 서초동에서 잔뼈가 굵은 한 검찰 출신 변호사의 말이다. 그는 “검찰 개혁의 핵심은 정치적 중립성 확보와 비대해진 검찰 권력에 대한 견제였으나 결과는 정반대”라고 지적했다. 특히 검경수사권 조정 이후 검찰의 현주소를 보여주는 대표적 사례로 대장동 개발 사업 특혜·로비 수사를 지적했다. 검찰은 지난해 9월 매머드급 수사팀을 꾸리고 120여 일 동안 수사에 나섰으나 ‘윗선’ 규명은 물론 이른바 ‘50억 클럽’ 의혹 등에서도 뚜렷한 결과물을 내놓지 못했다.

오히려 수사가 주춤하는 사이 핵심 인물이 극단적 선택을 하거나 성남시를 뒤늦게 압수수색하는 등 늑장 수사로 논란만 키웠다. 또 윗선 수사의 핵심으로 꼽히는 정진상 더불어민주당 선거대책위원회 비서실 부실장(전 성남시 정책실장)을 지난 13일에야 비공개 소환 조사해 늑장·봐주기 수사 논란마저 제기됐다. 최근에는 대장동 개발 사업 특혜·로비 수사에서 스모킹건으로 작용했던 ‘정영학 녹취록’이 언론에 공개됐으나 진상 규명에는 진척이 없다. 탈원전 논란으로 결국 기소까지 이뤄진 월성 원전 1호기 경제성 조작 의혹 수사도 마찬가지다. 과거 정권이 원하는 수사로 견찰(犬察)이라는 비판을 들었던 검찰이 현재는 정권 지킴이를 자처하면서 집(정권) 지키는 개로 전락했다는 비판이 검찰 안팎에서 나오는 이유다.

장영수 고려대학교 법학전문대학원 교수는 “윤석열 전 총장 재임 때 법무부와 갈등으로 검찰이 제대로 (수사를) 하겠느냐가 논란이 됐다”며 “결국 법무부 장관 의중에 따라 검찰총장이 새로 임명되면서 검찰 독립성이 많이 약화됐다”고 지적했다. 그는 이어 “검찰 개혁이 정치적 중립성을 확립하는 방향이었어야 수사의 공정성이 담보된다”며 “최근 (검찰)개혁은 거꾸로 갔다”고 비판했다.

게다가 수사 초기 대장동 개발 사업 특혜·로비 의혹을 겨냥해 검경이 전담팀을 구성해 양 갈래 수사에 나서면서 불협화음까지 보였다. 경찰이 지난해 10월 6일 천화동인 1호 대표 이한성 씨를 불러 조사하려다가 검찰 소환 일정과 겹쳐 연기하는 웃지 못할 상황이 벌어졌다. 결국 검경은 수사를 시작하고 2개월여 뒤인 지난해 11월에야 각자 맡을 수사 부분을 100% 정리했다. 양측이 검찰 개혁의 일환으로 시행된 검경수사권 조정 이후에도 공조하지 못하는 모습이 대장동 개발 사업 특혜·로비 수사 과정에서 여실히 드러났다는 게 법조계 안팎의 지적이다. 실제로 서울경제와 서울지방변호사회가 공동으로 실시한 설문 조사에서도 ‘검경이 손발을 맞춰 수사 공조 체제를 유지하고 있느냐’는 질문에 전체(1,459명)의 단 3%가량인 52명만 ‘매우 그렇다(0.62%·9명)’거나 ‘그렇다(2.95%·43명)’고 답했다. 반면 ‘그렇지 않다(40.78%·595명)’나 ‘매우 그렇지 않다(18.30%·267명)’는 답변은 약 60%에 달했다.

법조계 안팎에서는 검경수사권 조정 이후 오히려 검찰의 수사 환경이 악화 일로를 걷고 있다고 우려했다. 평검사부터 검찰총장까지 대통령이 임명하는 기존 인사 시스템으로는 검찰이 정치 중립성 논란에서 벗어나기 쉽지 않기 때문이다. 더욱이 올해부터 검사가 작성한 피의자 신문 조서의 증거 능력을 피고인이 법정에서 배제할 수 있는 개정 형사소송법까지 시행됐다. 지난해까지는 형사소송법 제321조 1항에 따라 피의자 신문 조서에 기재된 진술이 ‘신빙할 수 있는 상태하에서 행해졌다’고 증명되면 증거로 인정했다. 하지만 올해부터는 ‘피고인 또는 변호인이 내용을 인정할 때’에만 증거로 쓰일 수 있다.

대검찰청이 지난해 말 조사자 증언 활성화와 증거 보존, 증인 친문 청구 활용 등 대응 방안을 내놓았으나 수사 부실화나 재판 장기화 등 부작용을 막기에는 역부족이라는 지적이 많다. 익명을 요구한 한 검찰 관계자는 “조사자 증언 활성화는 곧 수사한 검사나 수사관이 법원 증인으로 나서야 한다는 점을 의미한다”며 “수사 과정에서 얻은 진술이 법적 증거 효력을 얻지 못한다는 점에서 실제 수사 자체가 무기력해질 수 있다”고 분석했다. 그는 이어 “법정에 증인으로 나서려는 검사 등이 얼마나 있을지 모르겠다”며 “오히려 경찰에서 올린 수사 결과를 그대로 반영하려는 경향이 두드러질 수 있다”고 덧붙였다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

always@sedaily.com

always@sedaily.com