|

|

일반 대중보다 '한 걸음' 앞서가며 각종 유행을 만들어 내는 사람들을 소위 트렌드 세터(Trwnd-setter)라고 하는데, 이들의 감각과 아이디어를 잘 활용해 대중보다 '반걸음' 정도만 앞서가게 접목할 경우 인기나 매출이 폭발적으로 늘어 상업적 성공과 직결된다고 한다. 하지만 '두 걸음' 앞서갈 경우에는 종종 그 특출함을 세상이 알아봐주지 못하곤 한다. 이들은 이른바 아방가르드(Avant-garde)인데, 전위부대라는 프랑스어 원뜻처럼 너무 앞서가다 보면 대중과는 동떨어져 외롭게 홀로 싸우는 경우가 자주 생겨난다.

원로화가 김구림(76ㆍ사진)이 바로 대중보다 두 걸음 더 앞서 걷고 있는, 외로운 아방가르드다. 다음달 12일 영국의 국립미술관인 테이트모던에서 개막해 내년 4월1일까지 열리는 대규모 기획전 '비거 스플래쉬(A Bigger Splash: Painting after Performance)'를 앞둔 그를 경기도 파주시 헤이리에 위치한 한 갤러리에서 만났다. 영국화가 데이비드 호크니의 작품에서 전시 제목을 차용한 이번 특별전은 1960년대 이후 행위예술의 역사를 되짚어보는 자리로 잭슨 폴록, 이브 클라인 등 세계적인 거장들이 함께 한다.

▦미대를 박차고 나와 미술가가 되다

김구림이 '아방가르드'로 성장한 밑거름은 유복한 유년기의 다양한 문화적 경험이었다. 1936년 경북 상주에서 태어난 그는 조선 말 한의원 집안의 귀한 외아들로 백화점과 극장을 경영한 '앞선 감각'의 부친 덕에 일찌감치 신문화(新文化)를 접할 수 있었다. 맞춤 아동복을 입고 외국에서 공수해 온 장난감을 갖고 노는 게 남들과 다르다는 사실을 나중에야 알았고, 돌이켜보건 데 "풍요속에서 외롭게 자랐다"는 게 그의 고백이다.

"초등학교 미술시간에 정물화를 그릴 때면 앞줄 가운데의 내 자리를 내 주고 뒷 가장자리에서 비뚤어진 시선으로 사물을 보던 나, 그게 변화의 시선이었습니다. 열살 무렵에 내가 그림을 곧잘 그린다는 걸 알았고요."

광복과 함께 대구로 삶터를 옮긴 김구림은 외과의사, 과학자, 소설가, 영화감독 등의 장래희망을 갈아치우다 "언어의 장벽도 초월해 그 자체로 세계에 보여줄 수 있는 것은 그림 뿐"이라는 결론에 도달했다. 그리하여 미술대학에 진학했지만 그가 배운 것은 '회의(懷疑)'였다. 당시 일본에서 공부하고 온 미술대학 교수들은 대체로 19세기에서 20세기 초반의 인상파 수준에 머무를 뿐이라는 사실이 실망스러웠던 것. 당시 미국공보원(현재 미문화원)에서의 전람회를 본 그는 "학교에서 배우는 것과 전혀 달랐다. 예술은 기술이 아니다. 아무리 뛰어난 테크닉이 있어도 그것만으로는 예술이 될 수 없다. 논리성이 있어야 예술이다. 내가 왜 이렇게 하는가(그리는가)에 대한 기록을 시작했다"고 회고했다. 결국 미대 생활은 1학년에서 접고 말았다. 과감했다. 대신 라이프지와 타임지 등 외국 잡지의 예술면을 탐독했다. 독학이 시작됐다.

▦아방가르드로 살아가다

군 제대 후 1958년에 대구 공보관에서 첫 개인전을 열었고 이듬해에 상경했다. 자신과 마찬가지로 '새로운 미술'을 시도하는 서울대, 홍익대 출신의 젊은 작가들을 만났고 그들과 왕성하게 교류하며 자신의 예술관을 다져갔다. 1968년에는 곽훈, 김차섭, 차명희 등의작가들과 '68전'을 열었고, 1969년에는 김차섭, 하종현 등과 함께 훗날 한국 현대미술계에 큰 족적을 남기게 된 한국아방가르드협회(약칭 AG)의 창립멤버가 됐다. 그 시절의 예술은 격변기를 대변하고 있었다. 더불어 김구림의 새로운 미술은 기행(奇行)으로 오인받기도 했다.

"명동 한복판에서 등판에 '나를 사가시오'라고 적고 돌아다니는 퍼포먼스부터 명동 상가의 쇼윈도를 빌려 마네킹이 아닌 사람을 진열했죠. 기성문화의 죽음을 상징하는 관을 띄우러 한강으로 가던 중 시청 앞에서 사상범으로 오인받아 경찰서에 잡혀가기도 했어요."

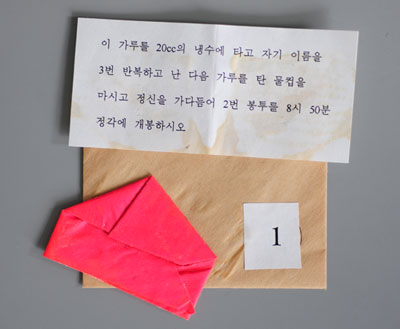

그의 작업은 미술을 넘어 영화, 음악, 공연까지 뻗어갔다. 작가는 "1969년에 제작한 '1/24초의 의미'는 우리나라 최초의 실험영화"라고 소개하면서 "영화계를 어지럽힌다고 괴한들에게 집단 폭행을 당하기도 했다"는 설명을 덧붙였다. 1970년에는 100개의 편지봉투를 낯선 행인들에게 나눠주며 그 안에 적힌 '2번 봉투를 8시50분 정각에 개봉하시오' '봉투에 든 가루약을 20cc의 냉수에 타 복용한 뒤 색종이 구멍을 통해 하늘을 보시오' 등의 지시를 따르게 하는 퍼포먼스도 열었다. 이 작품은 김차섭과 함께 기획한 '매스미디어의 유물'과 더불어 최초의 메일아트(Mail art)로 남았다. 무용 공연이나 전위연극, 현대음악제도 연출했다. 비디오아트를 국내에서 진행하고 대지예술(Land art)을 시도한 것도 그가 선두였다.

"비디오 작품의 경우 국내에서는 발표도 못하고 외국으로만 선보였죠. 내 작품이 영상 이미지로 동양의 정신성을 보여준다는 평가를 받으며 파리에서 열린 '세계비디오작가 7인전'에 초대됐는데, 그 때 독일에서 활동하던 작가 백남준을 알게 됐죠. 1970년에는 한강 둑을 불로 태우는 한국 최초의 대지예술을 펼쳐 유명세를 탔죠. 그것 말고도 그랜드캐년의 허리춤에 철판을 끼우거나 달에 '입산금지'의 말뚝박기, 뉴욕 거리에 쓰레기를 산더미처럼 쌓아 길을 막는 것 등을 구상했지만 실현되지는 못했습니다. 대신 사진들만 '불가해의 미술'이라는 제목으로 남았지요."

그의 1970년대는 프랑스 파리비엔날레, 브라질 상파울로 비엔날레, 인도 트리엔날레 등을 오가던 화려한 시절이었다.

▦미국에서 더 주목받다

잘 나가는 작가이던 김구림은 훌쩍 일본으로 갔고, 현지 평론가의 권유를 받아들여 1984년에 미국 뉴욕으로 활동지역을 옮겼다. 그의 감각은 미국에서 더 빛을 발했고 그 해 링컨센터에서 개인전을 열었다. 미국 전역을 대상으로 한 작가전(作家展)에도 한국인 최초로 선정됐고 LA모던미술관에서 3개월간 장기 개인전에도 초청됐다. 뉴욕에서 처음 만난 백남준과는 유독 얘기가 잘 통했고, 고(故) 김환기 화백의 미망인 김향안 여사나 재미작가 존배 등과 교류했다. 하루는 백남준이 불러 화실에 갔더니 "요즘 붓을 휘둘러 그리고 싶은 욕망이 입니다"라는 얘기를 듣게 됐고, 김구림은 "되는대로, 마음 내키는대로 발라보세요. 그림을 꼭 '그려야만' 작품이 됩니까"라고 답했다. 이 같은 인연으로 1992년에는 뉴욕 찰리위쳐치갤러리에서 백남준과 2인전을 여는 등 작가는 한국에서보다 더 뜨거운 주목을 받았다.

하지만 미국 시민권에 대한 거부, 늦게 낳은 자녀의 교육문제 등을 이유로 그는 15년의 미국생활을 청산하고 2000년에 귀국했다. 하지만 작가는 그 해 문예진흥원에서 개최한 회고전 이외에는 "미국에서보다 더 못한 대우"에 속상해하는 중이다. 한국인 백남준이 일본과 독일에서 활동하다 미국에서 생을 마감한 것처럼, 김구림 역시 고국으로 돌아오지 않았다면 평가가 달라졌을 지도 모를 일이다.

"나를 비판하는 이들은 작품이 너무 다양하고 정체성이 없다는 지적을 하곤 해요. 뭐가 정체성입니까? 수십 년을 하나만 그리는 작가는 정체성이 있다기 보다는 매너리즘에 빠진 것이라고 봅니다. 시대가 변하면 인간의 사고(思考)도 변하고, 내 사고가 변하면 작품도 변할 수밖에 없습니다. 이것이 내 방식의 세계입니다. 과연 60년대의 사고로 2000년대를 보여줄 수 있을까요? 과연 그들이 역사를 올바르게 보고 인식하고 있는지 되묻고 싶습니다."

현재 개인전이 열리고 있는 화이트블럭갤러리에서는 그의 1980년대 설치작품을 다시 만날수 있다. 도가사상에 심취했던 작가는 상당수의 작품에 '음양(陰陽)'이라는 같은 제목을 붙이는데, 그 음양 시리즈 중 하나인 1984년작 '음양-생명의 근원'이 눈에 띈다. 새까만 사각 수조의 찰랑거리는 물 표면 위로 불꽃이 떨어져 내리는 작품이다. 물과 불이 닿는 순간 폭발적인 소리를 내며, 물도 증발하고 불도 꺼진다. 다름의 차이를 하나로 승화하고, 다름에서 새로운 탄생을 찾는 것. 이것이 영원한 아방가르드 김구림의 예술세계다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >