|

|

|

|

|

|

원형 보존하면서 현대식 공법 적용

붉은 벽돌… 삼각지붕… 철로 만든 창, 100여년 넘은 흔적 고스란히 살려

건물에 바람·햇살 끌어들이기 위해 유리통로 만들어 네개의 창고 연결

바로 옆 인천아트플랫폼과 어우러져 문화 통한 옛 도심의 변신작업 한창

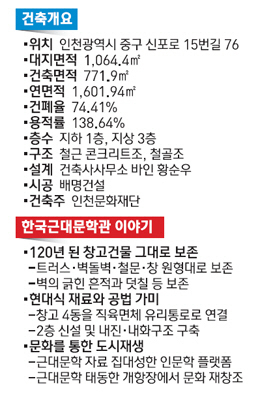

인천은 지난 1883년 해외 열강에 의해 강제로 개방된 개항장이다. 개항의 역사를 간직한 인천에는 100년을 훌쩍 넘은 근대 건축물들이 잘 보존돼 있다. 붉은 벽돌에 삼각형 지붕을 한 창고건물도 그중 하나다. 지하철 1호선 인천역에서 중부경찰서 방면으로 도보 5분 거리에 있는 '한국근대문학관'의 외관은 영락없는 창고건물이다. 창고 네 동이 나란히 서 있는 모양새다. 2013년에 개관한 한국근대문학관은 1880년대 개항기부터 1950년 6·25전쟁 발발 이전까지 한국 근대문학 자료를 전시하는 국내 최초의 공공종합문학관이다. 이 건물이 인천에 자리를 잡은 것은 우리나라의 근대가 시작된 인천의 상징성에 주목했기 때문이다. 개항과 함께 서구의 문물이 쏟아져 들어온 인천은 곳곳에 근대성의 자취를 내포하고 있다. 여기에 국내외 노동자들이 일감을 찾아 몰려들면서 인천은 근대문학 작품의 중요한 배경이자 무대가 됐다.

6명의 작가와 전시회 열며 공간 해석 고민

한국근대문학관을 이루는 네 개의 창고건물 중 기획전시실로 쓰이는 건물은 개항 초기인 1892년에 지어졌다. 지금으로부터 무려 123년 전이다. 그 옆 상설전시실 건물 두 동도 1934년 이전과 1941년에 건립됐으며 각각 쌀창고와 김치공장 등으로 활용됐다.

건물을 설계한 황순우 건축사사무소 바인 대표(인하대 건축학과 겸임교수)는 2010년부터 6명의 작가와 함께 이들 창고에서 전시회를 열며 건물을 읽고 공간을 해석했다. 고민 끝에 황 대표가 내린 결론은 건물이 변화된 과정과 건물 속 근로자들의 삶의 양식을 있는 그대로 보여주자는 것이었다.

그래서 창고의 특성을 보여주는 트러스(삼각형 지붕 구조)와 붉은 벽돌벽, 철로 만든 문과 창을 그대로 보존했다. 100년 넘은 세월의 흔적도 고스란히 남겼다. 건물 외벽에는 트럭에 긁힌 물결 모양의 자국이 뚜렷이 남아 있다. 내벽에는 비를 막기 위해 '모르타르(시멘트와 모래를 물로 반죽한 것)'를 덧칠하고 그 위로 빗물이 흘러내린 흔적이 생생하다. 건물 내벽에 구조 보강을 위해 세운 목재도 그대로 노출돼 있다.

건물의 용도에 따라 창문을 폐쇄하거나 새로운 창문을 낸 흔적도 보인다. 한국근대문학관을 설계한 황 대표는 "120년이 지나도 끄떡없는 트러스에서 견고함을, 모르타르 속에 숨겨진 벽돌에서 온기를, 창문 너머 보이는 석축의 이끼에서 생명의 위대함을, 구멍 뚫린 지붕에서 쏟아지는 햇살에서 신비로움을 느꼈다"고 건축 당시를 회고했다. 작업 과정에서 해체한 벽돌과 목재는 다시 보수해 건축 재료로 재활용했다.

견뎌온 세월만큼의 시간을 견딜 수 있는 건물

한국근대문학관은 단순히 예전의 창고건물을 원형 그대로 보존하는 데 그치지 않았다. 기존 건물의 단점을 극복하고 공간 활용도를 높이기 위해 현대식 공법과 재료를 활용한 것.

우선 기존 창고건물은 뒤편이 석축(돌로 쌓은 옹벽)과 접해 있어 내부에 습기가 많다는 문제가 있었다. 또 창고건물의 특성상 창문이 작아 실내가 매우 어두웠다. 이처럼 건물에 가장 필요한 바람과 햇빛을 끌어들이기 위해 황 대표는 각각의 창고건물을 직육면체 모양의 유리 통로로 연결했다.

유리 직육면체는 건물 안으로 빛과 바람이 들어오는 통로이자 네 개 창고의 동선을 연결하는 순환통로 역할을 한다. 또 전시공간을 늘리기 위해 층고를 확보하고 2층 공간을 새로 만들었다. 1층의 어두운 전시공간과 햇살이 내리쬐는 2층의 유리 통로는 극명한 대조를 이룬다. 거대한 유리 직육면체가 주변 환경과 조화를 이루도록 직육면체의 바깥쪽으로 네 개의 창고 형태를 덧대 공간을 잘게 나눈 배려도 느껴진다. 유리 직육면체에 건물을 덧대며 생긴 다락방 같은 공간은 햇살이 비치는 북코너로 만들었다. 또 새로 확장한 부분의 외벽에는 붉게 부식된 강판을 사용해 오래된 붉은 벽돌과 동질감이 느껴지게 했다. 그는 "노후한 벽의 무게를 덜기 위해 한 자나 되는 지붕의 흙을 걷어내고 건물 속으로 안 보이게 철골 기둥을 세우는 등 구조를 보강하며 내진·내화구조를 구축해 120년을 견뎌온 건물이 앞으로 120년을 더 견딜 수 있도록 했다"고 설명했다.

문화를 통해 낙후된 도시를 재생하다

한국근대문학관은 나 홀로 동떨어진 건물이 아니다. 문학관 바로 옆에는 옛 일본우선주식회사를 비롯한 근대 개항기 건물과 1930~1940년대에 지어진 건축물을 리모델링해 창작스튜디오·공방·전시장·공연장 등 13개 동 규모로 조성한 '인천아트플랫폼'이 있다. 예술가들이 6개월에서 1년가량 직접 거주하며 창작활동에 전념하고 작품을 전시하기도 하는 공간이다.

한국근대문학관에 앞서 2009년에 문을 연 인천아트플랫폼 역시 인천시 도시재생특보를 맡고 있는 황 대표가 설계했다. 두 공간 모두 문화를 통해 도시를 재창조하는 작업의 일환이다. 특히 인천아트플랫폼의 경우 이곳을 거쳐 가는 예술가들이 도시를 바꾸는 핵심 요소라는 점이 특징이다.

그는 "130년 된 개항의 역사에도 불구하고 1985년 인천시청이 이전한 뒤 슬럼화가 진행된 이 지역을 플랫폼을 통해 재생시키고 활성화하려는 계획을 세웠다"며 "인천아트플랫폼이 시각예술 분야의 플랫폼이라면 한국근대문학관은 인문학 플랫폼의 개념"이라고 말했다.

문화를 통한 도시재생의 효과는 서서히 나타나고 있다. 당장 한국근대문학관 바로 앞에 옛 창고건물을 리모델링한 갤러리가 들어섰고 그 옆 건물도 갤러리로 개조하는 작업이 한창이다. 과거 서구 문물이 쏟아져 들어왔던 인천 개항장은 이제 새로운 문화를 주변으로 전파하는 플랫폼으로의 변신을 꾀하고 있다.

"도시재생 긴 시간 필요… 공동체·문화에 대한 고민 없으면 보여주기식 그쳐" 황순우 건축사사무소 바인 대표 |

/사진제공=건축사사무소 바인