|

|

|

|

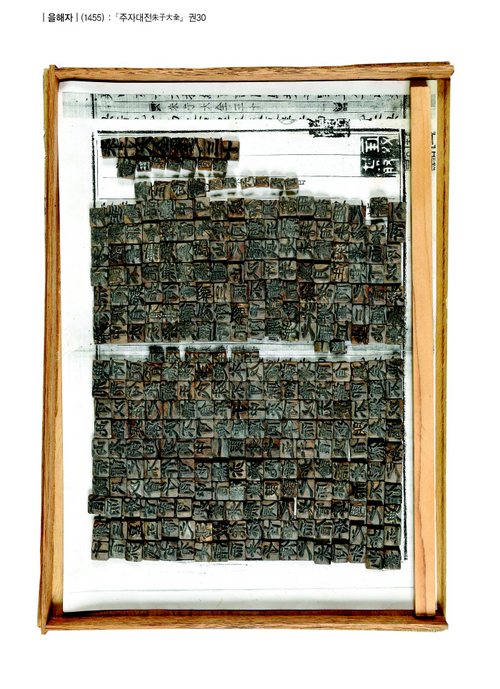

한국은 세계 최초로 금속활자를 발명해 책의 인쇄를 시작한 나라다. 기록상으로는 고려 중기인 1230년에 첫 금속활자를 발명했다. 현재 남아있는 유물을 기준으로 하면 1377년 '직지심체요절'을 금속활자로 찍어냈다. '직지심체요절'만 해도 현재 남아있는 세계에서 가장 오래된 금속활자 인쇄물이다. 1445년 발명된 독일의 구텐베르크 금속활자보다 무려 80여년이나 앞섰다.

한국 인쇄술의 시작은 누구보다 빨랐지만 곧 뒤쳐지게 된다. 구텐베르크의 금속활자 개발은 유럽사회에서 지식 전파와 유통에 일대 혁신을 일으키며 서양 근대의 문을 열었다. 하지만 한국(고려·조선)은 그렇지 못했다. 금속활자가 근대사회를 만드는 데는 실패했다. 물론 새로운 사회를 만들기는 했다. 조선사회가 성리학으로 무장하는데 일등공신이 된 것이다.

강명관 부산대 한문학과 교수가 내놓은 신간 '조선시대 책과 지식의 역사' 는 조선시대 책과 지식이 어떤 생산-유통-소비 과정을 통해 전파됐는지를 살펴 조선 역사를 읽어내려 한 책이다. 철저히 '책과 지식' 그 자체에 집중한 이 책은 '학문이 발달한 찬란한 역사' 따위를 조명하지는 않는다. 오히려 '그런 조건이 갖춰져 있었는데도 왜 이 정도밖에 안됐을까'라는 질문을 던진다.

겉으로 보면 조선사회는 책을 통한 지식확산에 상당히 좋은 조건을 갖추고 있었다. 인쇄물의 대량 생산과 보급을 가능케 하는 금속활자, 배우고 쓰기 쉬운 문자 한글은 지식사회를 위한 '환상의 조합'이었다. 물론 그 결합은 제대로 이뤄지지 않았다.

구텐베르크의 인쇄술은 상업적 동기 때문에 나왔다. 생산가격을 낮추기 위한 목적으로 민간에서 제작했다. 독자들은 싼값에 책을 구하고 인쇄업자들은 돈을 벌었다. 반면 처음부터 상업을 억제한 조선의 경우 책은 기본적으로 성리학을 보급하기 위한 정책적 목적이었다. 때문에 국가의 필요에 의해 국가가 제작했고 소량 제작에 그쳤다. 라틴어 활자보다 한자의 획수가 훨씬 더 복잡했던 것은 또 다른 이유였다. 한글, 즉 언문으로 쓰여진 책의 인쇄는 별로 없었다.

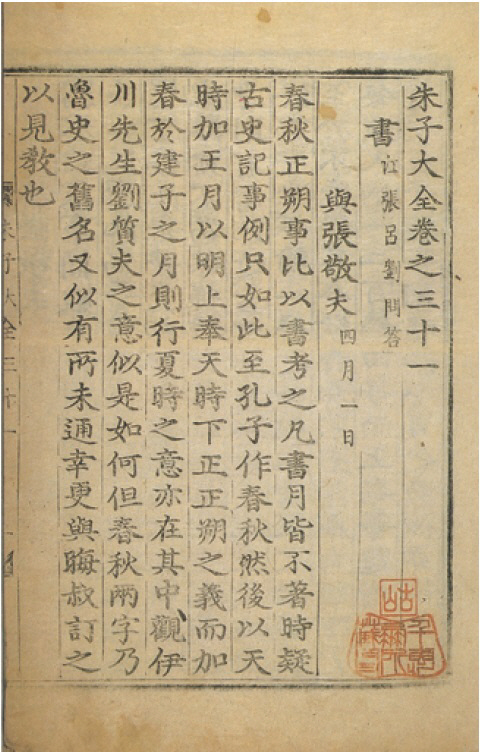

기록을 보면 조선시대 절대다수의 책은 왕이 출간을 결정하거나 고급 관료들의 요청을 왕이 허락하는 식으로 탄생했다. 인쇄소에 해당했던 주자소도 궁궐 내에 있었고 유통은 왕이 하사하거나 개인 간의 물물교환이 주를 이뤘다. 현재의 형태와 비슷한 서점은 없었다.

조선중기때 사림이 정계에 진출하면서 "(책을) 묶어 높은 곳에 두고 한 번도 펼쳐 읽지 않아 좀벌레의 먹이가 된다면 무슨 이로움이 있겠습니까"라며 서점 설치를 주장하지만 기존 관료들의 반대로 무산된다. 특히 당시 책값은 우리의 상상 이상으로 비쌌다. 페이지수가 많지도 않은 '대학'과 '중용'이 쌀 21~28말, 즉 논 2~3마지기에서 나오는 쌀의 양이었으니 엄청난 고가였다.

결과적으로 금속활자 인쇄가 민간에 급속히 확산한 서양과 달리, 조선은 금속활자를 국가가 독점하면서 오히려 중세 질서를 고착화하는 방향으로 나갔다고 지적한다. 저자는 "전근대시대의 다른 문명권과 비교하면 오히려 조선의 서적문화는 우수한 것이었다"면서도 책과 지식을 독점하고자 하는 조선국가가 이후 근대사회로의 발전을 가로막았다고 주장한다. 우리가 흔히 갖고있는 '우리 문화의 우수성'을 다른 각도에서 바라보게 하는 역작이다. 2만5,000원.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >