|

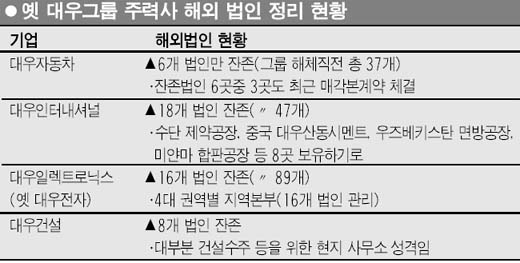

김우중 전 대우그룹 회장의 귀국 이후 그가 ‘세계경영’의 씨앗으로 뿌렸던 해외법인들 현황이 다시 세간의 관심을 모으고 있다. 그룹 해체 전까지 대우그룹 글로벌 네트워크의 핵심이었던 해외법인 수는 모두 396곳. 그러나 이들 대부분은 그룹 분할 이후 각 계열사들이 채무를 변제하는 과정에서 헐값에 매각되거나 청산되는 아픔을 겪고 있다. 특히 주력사였던 ㈜대우(현 대우인터내셔널 등)와 대우자동차, 대우전자(현 대우일렉트로닉스), 대우건설 등은 자구과정에서 자식 같던 해외 생산ㆍ판매ㆍ투자법인들을 대부분 현지 정부나 합작 투자파트너 등에게 처분했다. 채권기관 중 한 곳인 한국자산관리공사의 한 관계자는 “대우그룹의 해외법인들은 수십조원대의 돈이 투자돼 엄청난 규모를 자랑했지만 갑작스러운 그룹 붕괴와 세계경기 침체 와중에 헐값에 매각돼 채권단조차 큰 비중으로 두지 않을 정도가 됐다”고 전했다. ◇대우차 ‘37개 해외법인 연말까지 3곳만 남을 듯’=글로벌생산의 선두주자 역할을 했던 대우자동차는 그룹 해체 직전까지 생산법인 15곳, 판매법인 22곳 등 총 37개에 달했지만 현재는 루마니아ㆍ우즈베키스탄ㆍ이집트ㆍ중국ㆍ체코ㆍ폴란드 등 6곳의 생산법인만이 잔존해 있다. 그나마도 우즈베키스탄과 이집트ㆍ체코 법인은 각각 현지 정부와 합작 파트너, 제3자 기업 등과 최근 매각본계약을 마쳐 연말께면 나머지 3개 법인만 남을 전망이다. 대우차 관계자는 “폴란드, 체코 생산법인 등은 유럽생산의 전진기지 역할을 했던 핵심 자산인데 그룹 해체과정에서 매각되는 것은 가슴 아프다”며 아쉬움을 토로했다. ◇대우인터내셔널 ‘사업 유관 법인만 남긴다’=현재 남아 있는 대우인터내셔널 해외법인은 운수(총 6곳 중 4곳이 남아 있는데 이 역시 매각을 추진 중)와 제약ㆍ제지ㆍ섬유ㆍ목재 등 18곳만 남겨놓고 있다. 한때 투자법인만 47개에 달했을 정도였지만 최근까지 대부분의 해외법인을 매각ㆍ청산시켰다. 특히 최근에는 우즈베키스탄ㆍ우크라이나ㆍ중국 등에서 총 6개 이동통신사를 매각해 채무변제에 2,500억여원을 충당하기도 했다. 대우인터내셔널의 한 관계자는 “무역 부문과 시너지를 내는 수단의 제약공장과 중국의 대우산동시멘트ㆍ목단강제지, 우즈베키스탄 면방 공장, 미얀마 합판공장 등은 당분간 매각계획이 없다”고 밝혔다. ◇대우일렉트로닉스 ‘회생의 발판은 남긴다’=대우일렉트로닉스의 한 관계자는 “앞으로는 더 이상의 구조조정보다는 핵심사업 육성에 총력을 기울일 것”이라며 “현재 남은 해외법인들은 회생의 발판이 될 것”이라고 설명했다. 해외 부문의 구조조정을 단행하면서도 핵심 거점 시장에 대한 발판은 잃어버리지 않겠다는 전략이다. 이에 따라 전세계를 유럽과 미주ㆍ중동ㆍ아시아의 4대 권역으로 나누고 지역본사제도를 도입, 16개 생산ㆍ판매법인을 거점으로 키우고 있다. 지난 2000년 당시 89개에 달했던 이 회사의 해외법인은 현재 16개로 통폐합됐으며 해외주재원 수도 같은 기간 중 310명에서 136명으로 줄어들었다. ◇대우건설 ‘대부분 해외법인 정리’=대우건설은 2001년 5월 바르샤바 무역센터와 불가리아의 쉐라톤소피텔호텔ㆍ월드트레이드센터 등의 투자지분을 총 1,570억원에 매각하는 등 해외투자법인 대부분을 정리했다. 이 가운데 그룹 분할과정에서 건설이 인수한 옛 대우개발(현 필코리아)의 베트남법인인 대아컴퍼니가 주목받고 있다. 대아컴퍼니는 김 전 회장의 부인이 2대 주주로 있는 필코리아에 올 상반기까지 자사 소유의 대우하노이호텔의 경영을 위탁하기도 했다. 한편 대우건설은 현재 이란, 리비아, 말레이시아, 나이지리아, 필리핀(법인 2곳), 팔라오(인도네시아 인근 섬 국가) 8곳에 현지사무소 형태를 유지하고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >