|

|

6일 오전 서울 여의도 LG트윈타워 동관 지하 대강당에 LG계열사 임원 300여명이 모여들었다. 임원 세미나는 구본무 LG그룹 회장이 분기마다 개최하는 일종의 정례행사이지만 이날 분위기는 사뭇 달랐다. 구 회장은 이날 "냉엄한 현실에 대응하기 위해 (사업방식과 주요 경영활동을) 근본적이고 과감하게 바꿔야 한다"고 강조했다. 철저한 경영 재점검과 더불어 시대 변화에 맞는 과감한 사업재편을 가속화할 방침을 시사한 것이다. 고객가치 중시, 사업의 선택과 집중, 안전경영을 강조했던 기존의 주제와는 확연히 달랐다. 이날 회의는 한 시간 만에 마무리되던 평소와 달리 1시간40분 이상 소요됐다. 회의에 참석한 한 임원은 "(구 회장의) 어조가 강경한 것은 아니었지만 내용면에서 혁신에 대한 의지가 한층 강해졌다고 느꼈다"고 분위기를 전했다.

◇"경영방식 근본적이고 과감하게 바꿔야"=구 회장은 이날 경영환경 악화에 대한 냉정한 현실인식과 사업방식에 대한 근본적인 재점검을 주문했다.

세미나에서는 한명기 명지대 사학과 교수의 '징비록에서 배우는 리더십' 강연이 진행됐다. 징비록은 조선시대 유학자 유성룡이 참혹했던 임진왜란이 반복되지 않도록 과거 조정의 여러 실책을 반성하고 앞날을 대비하기 위해 쓴 책이다.

지난 몇년간 글로벌 시장을 선도할 제품을 내놓지 못해 경쟁사들에 뒤처지면서 고전하는 그룹 현실과 맞아떨어지는 대목이다. 대표사인 LG전자는 영업이익이 2009년 이전에는 연간 3조~4조원이었으나 휴대폰과 TV의 부진으로 2010~2011년 실적 쇼크를 겪은 후 급격하게 떨어져 그나마 최근 1조원대를 회복했다.

이런 현실을 감안한 듯 구 회장은 "우리의 사업방식과 연구개발(R&D), 구매, 생산, 마케팅 등 주요 경영활동을 재점검해 개선해야 한다"며 "변화하는 환경에 맞지 않는다면 근본적으로, 그리고 과감하게 바꿔야 한다"고 거듭 강조했다. "변화의 현상을 뒤쫓기보다 고객이 진정으로 원하는 가치에 집중해야 한다(3월)" "승부를 걸어야 할 사업은 조직의 모든 힘을 모아 철저하게 실행해달라(7월)"는 등의 기존 발언보다 한 단계 더 나아간 것이다.

◇'의미 있는' 사업재편 이어질 듯=회의에서 구 회장은 과감한 사업재편 계획을 내비쳤다. 그는 "어려운 가운데 성장의 기회는 분명히 있다"며 "그러기 위해서는 변화의 흐름을 정확히 읽어 기회를 잡고 한번 잡은 기회는 반드시 우리 것으로 만들어야 한다"고 역설했다.

이 같은 발언은 갈수록 중국 업체들에 밀려 가격경쟁력이 떨어지는 소비재 품목보다 성장 가능성이 높은 고도화된 B2B 사업에 더욱 주력하겠다는 의지로 풀이된다.

회의에서 사업재편에 성공한 후지필름 사례가 소개된 점도 이 같은 구 회장의 의중을 반영한 것이다. 아날로그필름 사업 위주였던 후지필름은 디지털카메라 시대가 도래하며 위기를 맞았다. 이를 타개하기 위해 경영진이 "미쳤다"는 소리를 들을 정도로 과감하게 기존 사업부를 축소하고 화학, 광학, 전자·기계 등 원천기술을 융합해 디지털 영상장비 등으로 과감히 재편했다. 또 인수합병(M&A)을 통해 새로운 영역으로 사업을 확장했다. LG 관계자는 "후지필름은 기술력을 바탕으로 B2C에서 B2B로 사업재편에 성공한 사례"라며 "시장 선도를 강조한 구 회장의 말은 이 같은 신사업에 전자·화학·통신에서 각 계열사가 쌓아온 노하우를 접목해 세계적 B2B 기업으로 거듭나겠다는 의미"라고 설명했다.

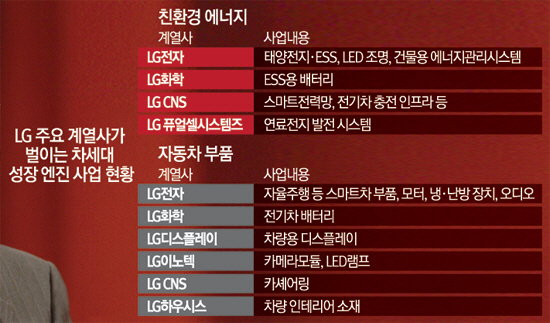

구 회장은 다음달 초부터 시작될 업적보고회 등을 통해 미래 흐름에 대비할 수 있는 자동차부품, 에너지솔루션, 빌트인 가전 등 미래 성장성 높은 B2B 사업 위주의 과감한 사업구조 재편에 드라이브를 걸 것으로 전망된다. 이 과정에서 부진한 LG전자 사업 부문의 조직개편 및 구조조정이 단행될 것으로 관측된다. 대신 LG전자, LG CNS, LG화학 등 계열사들의 기술력을 융합해 미래형 자동차부품 사업과 에너지솔루션 등에 대한 R&D와 마케팅을 강화하기 위한 사업개편에 속도를 낼 것으로 보인다.

최근 실적 호조세를 보이고 있는 LG화학·LG생활건강 등에는 신사업 발굴을 주문할 것으로 보인다. 특히 LG화학이 추진 중인 동부팜한농 인수에 성공하면 LG생명과학의 시너지를 통해 바이오 사업 진출도 꾀할 수 있다는 점에서 과감한 M&A 주문도 이어질 것으로 전망된다.

/이혜진·이종혁기자 hasim@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >