단독주택 등 일부 부동산 공시가격의 실거래가 반영률(현실화율)이 높아질 전망이다. 정부가 주택유형 및 지역 간 현실화율이 들쭉날쭉하다는 비판이 많았던 공시가격의 형평성 조정에 나서면서다. 이에 40~50%에 불과했던 단독주택의 현실화율을 공동주택 수준(약 70%)으로 끌어 올릴 경우 단독주택 보유자의 세 부담이 늘어날 것이라는 관측이 나온다. 또 지역 간 벌어진 공시가격 조정에 나서면 서울 주택의 공시가격이 지방보다 높아질 것이라는 예측도 제기된다.

31일 국토교통부 등에 따르면 정부는 공시가격의 공정성 및 객관성을 높인다는 방침으로 관련 제도 개선 작업에 나섰다. 국토부 관계자는 “최근 공시가격의 현실화율을 높여야 한다는 지적을 비롯해 주택유형, 지역 간 차이가 난다는 등의 비판이 많다”면서 “부동산 공시제도를 전반적으로 들여다보고 개선한다는 방침”이라고 말했다.

부동산 공시가격은 재산세, 종합부동산세 등 조세행정을 비롯한 약 60가지의 행정사무와 연계되는 자료다. 하지만 부동산의 유형 간, 지역 간 실거래가 비율이 차이가 크게 벌어진 탓에 형평성에 어긋난다는 문제 제기가 끊이질 않았다. 특히 고가 단독주택에 현실화율이 낮아 공평한 조세부과가 되지 않고 있다는 논란이 있었다. 이에 따라 공시가격 제도 개선을 위해 현 제도를 전반적으로 검토한다는 게 정부의 계획이다. 공시가격 조사·산정 기관인 한국감정원의 김학규 원장도 앞서 “10억원 아파트의 공시가격이 6억원이라면 1억원의 공시가격은 6,000만원이 돼야 한다”고 하면서 임기 내 형평성 문제를 바로잡겠다고 의지를 내비친 바 있다.

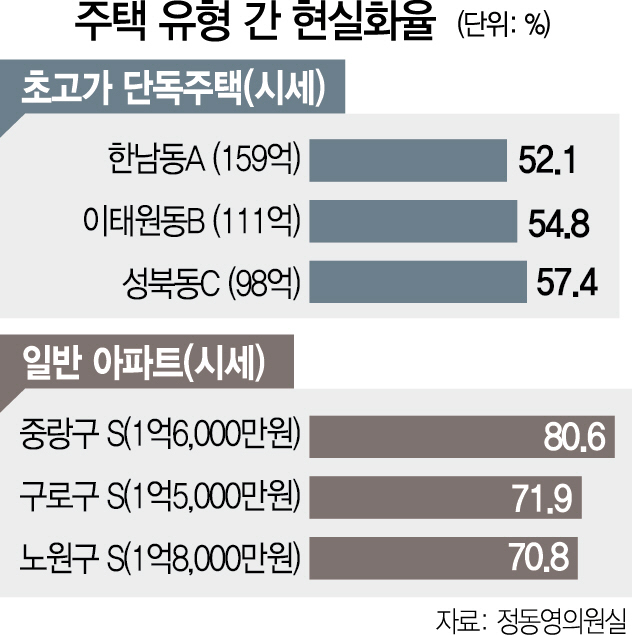

정부는 공시가격 제도 개선에서 단독주택과 공동주택 간 벌어진 현실화율의 균형을 맞추는 것에 우선 주력할 것으로 보인다. 1,298만 가구에 이르는 공동주택의 공시가격은 현재 실거래가 반영비율이 70%선에서 맞춰진다. 하지만 단독주택(418만 가구)은 40~50%선에 그치는 것으로 추정된다. 비슷한 유형의 주택이 많고 거래 사례도 빈번한 아파트와 달리 단독주택은 거래가 극히 적어 공시가격 산정에 시세 반영률이 떨어진다는 것이 감정평가업계의 설명이다. 고가의 단독주택 보유자에게 국가가 세부담을 덜어준다는 비판이 나오는 이유다. 경제정의실천시민연합은 최근 서울에 있는 시세 100억원 이상 고가 단독주택 20채의 공시가격이 대부분 시세의 절반 정도에 불과하다는 조사 결과를 내놓기도 했다. 국토부 관계자는 “아직 구체적인 비율의 조정 수치가 정해진 것은 아니”라고 말했다.

지역 간 형평성 문제도 손봐야 할 문제도 꼽힌다. 최근 1∼2년간 집값이 지방은 하향 안정, 서울·수도권은 단기적으로 상승세를 보이는 중이다. 이에 서울은 공시가격의 현실화율이 떨어지고 지방은 오히려 높아졌다. 이 경우 이미 올해 각각 7%, 10% 이상 오른 서울 단독주택과 공동주택의 공시가격은 앞으로 더 많이 올라갈 수 있다.

가격 구간별 공시가격의 형평성 조정에도 손을 댈 예정이다. 가령 현재 시세 20억원에 달하는 서울 강남구 대치동 R아파트 전용 84㎡의 경우 현실화율이 약 60% 수준에 머무르지만 시세 2억원 선인 충북 청주시의 G단지의 전용 84㎡의 실거래가 비율은 약 70%을 넘는 수준이다. 이런 현실을 감안해 고가 아파트와 일반 아파트 간 차이나는 공시가격 현실화율에 수정을 보겠다는 것이 정부의 의도로 풀이된다.

일각에서는 아파트 공시가격의 현실화율을 80% 이상으로 높일 것이라는 관측도 제기한다. 하지만 대다수가 살고 있는 아파트의 공시가격 현실화율을 일괄적으로 높일 경우 조세저항이 거세질 것이라는 예측도 있다. 특히 정부가 오는 6월 이후 보유세 개편안을 공개할 경우 조세저항의 강도는 더 세질 수 있다. 이에 정부가 성급하게 나서지 않을 것이라는 관측도 많다.

/이완기기자 kingear@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kingear@sedaily.com

kingear@sedaily.com