기술유출에 내부 직원의 가담 비율이 높다는 사실은 기업들이 직원 관리에 그만큼 소홀했다는 방증이다. 기술보호 체계와 시스템을 잘 갖추고 있더라도 내부 직원이 작정하고 보안 틈새를 노린다면 무용지물이다. 기술유출에 앞서 나타나는 내부 징후를 살피고 대비한다면 예기치 못한 피해를 막을 수 있다고 전문가들은 입을 모은다.

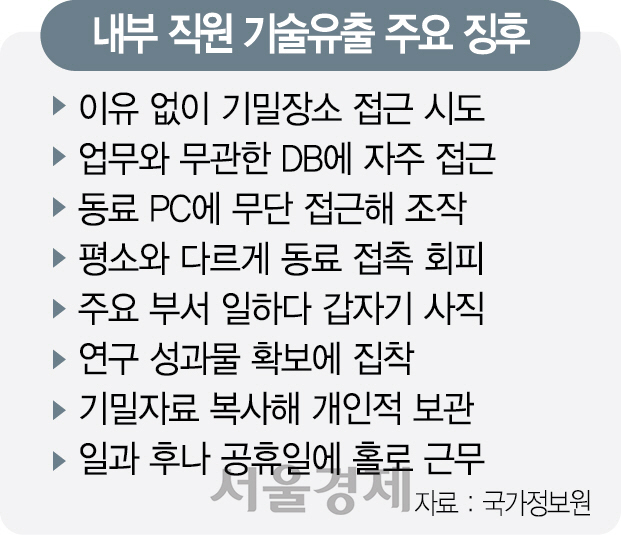

국가정보원과 한국산업기술보호협회의 조언을 종합하면 자신과 전혀 무관한 업무에 지나치게 관심을 갖고 질문하거나 타 부서에 자주 드나드는 직원을 눈여겨봐야 한다. 이들이 별다른 이유 없이 회사기밀 보관 장소나 데이터베이스에 자주 접근한다면 반드시 의심해야 한다. 동료 직원의 PC에 무단으로 접근해 조작하는 행위도 기술유출 징후로 볼 수 있다.

업무를 빙자해 주요 기밀자료를 복사해 개인적으로 보관하는 직원도 요주의 인물이다. 경찰과 검찰 조사에서 기술유출범의 상당수는 회사 기밀을 개인적으로 보관하는 이유에 대해 “집에서 일하거나 연구하기 위해 자료를 보관했다”고 둘러댄다.

평소와 달리 일과 후나 공휴일에 홀로 사무실에 남아 있는 행위도 예의주시해야 한다. 특히 평소와 달리 동료와의 접촉을 피하는 등 최근에 정서 변화가 심하다면 주변에서 각별히 신경을 써야 한다. 회사 인사담당자는 주요 부서에서 근무하다가 이유 없이 갑자기 사직하려는 직원이 있다면 보안부서에 미리 알려야 만일의 사태에 대비할 수 있다.

국정원 관계자는 “기술개발에 참여하는 연구원 가운데 연구활동보다 연구성과물을 확보하는 데 집착하거나 자신의 주거지에 동료가 방문하는 것을 지나치게 기피하는 연구원에게도 관심을 둬야 한다”고 조언했다.

이 밖에도 기술 습득보다 고위 관리자나 핵심기술자 등과의 친교에 관심이 높은 연수생이나 회사 내부를 견학하면서 지정된 방문 코스 외에 다른 시설에 관심을 갖는 방문객도 주의해야 한다. /김성수 선임기자

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >