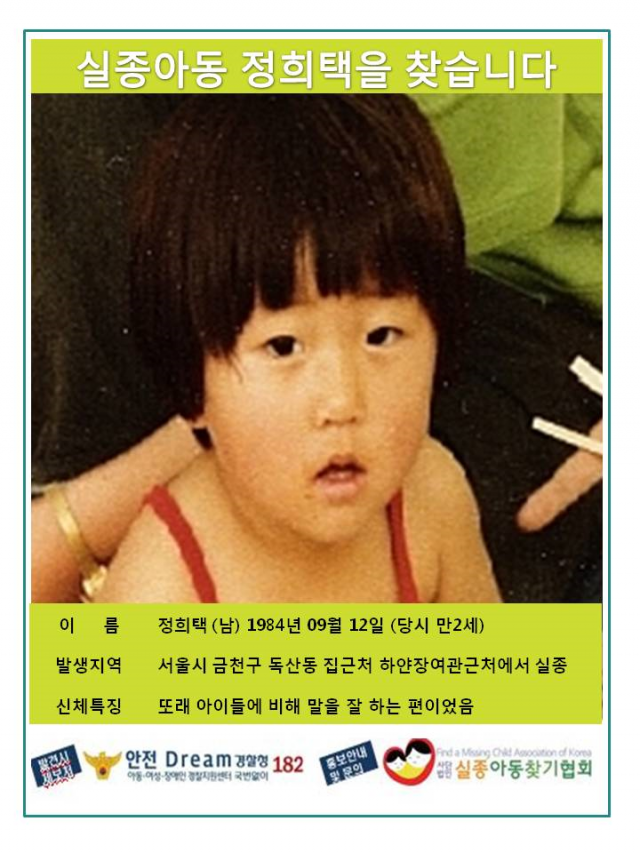

여든을 바라보는 박금자(78) 씨의 시계는 아직도 37년 전에 멈춰 있다. 1984년 9월 12일 서울 금천구 독산동에서 두 살 난 아들 정희택 군을 잃어버리면서부터다. 추석을 앞두고 온 가족이 성묘를 간 사이 몸이 아팠던 박 씨는 아들을 돌보다가 깜빡 잠이 들었다. 두 시간 뒤 깨어났을 때 아들은 사라지고 없었고, 그것이 마지막이었다. 박 씨의 남편은 회사까지 그만두고 아들을 찾아 전국을 돌아다니다가 1988년 교통사고로 세상을 떠났다. 박 씨 홀로 남아 있는 아들과 딸을 챙기다 보니 어느덧 37년의 세월이 흘렀다. “그때 기억이 아직도 생생하다. 얼마나 컸을지 매일 생각하다 보면 지금도 괴로워서 견딜 수가 없다”는 박 씨는 오늘도 가슴속으로 눈물을 흘린다.

매년 5월 25일 ‘실종아동의날’이 다가오면 박 씨와 같은 장기 실종자 가족들이 품은 그리움과 아픔은 더욱 짙어진다. 장기 실종 사건은 가족의 극심한 고통은 물론 막대한 사회경제적 비용을 초래한다는 점에서 단순히 개인 차원의 문제를 넘어 우리 사회가 풀어야 할 숙제로 남아 있다. 신고 접수 후 48시간 내에 찾지 못하는 장기 실종 아동이 꾸준히 발생하는 가운데 실종자 예방을 위한 범국가적 지원책이 마련돼야 한다는 지적이 나오고 있다.

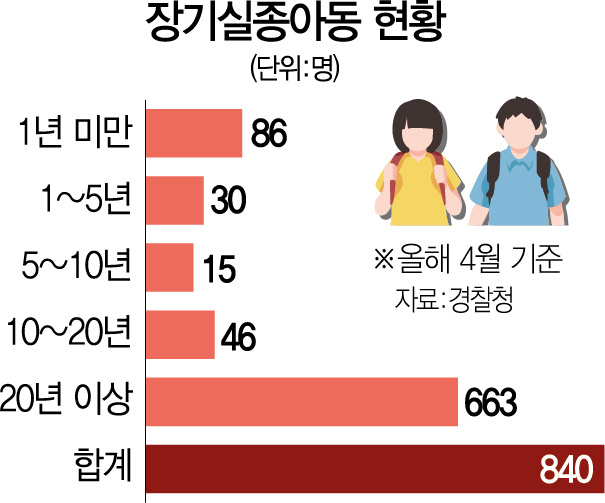

24일 경찰청에 따르면 신고를 접수한 지 48시간이 지난 후에도 발견되지 못한 국내 장기 실종 아동은 올 4월 기준으로 총 840명이다. 이 가운데 실종된 지 20년이 넘은 이들이 663명(78.9%)으로 장기 실종 아동의 대부분을 차지한다. 2005년 실종아동법 제정을 시작으로 우리 사회는 실종 아동에 대한 국가의 책임을 강화해왔다. 하지만 지난해 경찰에 접수된 18세 미만 실종자 1만 9,146명 중 36명은 아직도 가족의 품으로 돌아오지 못하고 있는 실정이다.

실종 아동이 발생하면 당사자는 물론 가족도 막대한 고통을 겪을 수밖에 없다. 특히 미성년자인 실종 아동들은 인신매매나 불법 입양, 성 착취 등 각종 범죄에 노출될 가능성이 높다. 실제로 여러 연구에 따르면 장기 실종 아동 가족의 상당수가 정신적 고통과 경제적 어려움을 겪다가 이혼 등 가족 해체로까지 이어지기 일쑤다. 국내 실종 수사의 권위자로 꼽히는 이건수 백석대 경찰행정학과 교수는 “실종 아동 1명당 발생하는 사회경제적 비용만 5억 원이 넘는다는 연구 결과도 있다”며 “가족들이 실종자를 찾기 위해 생계까지 포기하는 것을 고려하면 장기 실종은 중대한 사회적 문제”라고 진단했다.

전문가들은 장기 실종자 예방을 위해 마련된 제도들이 보다 적극적으로 활용될 필요가 있다고 지적한다. 18세 미만 아동뿐 아니라 지적장애인이나 치매 환자의 지문, 사진, 신체 특징, 보호자 연락처 등을 경찰청 데이터베이스에 미리 등록했다가 실종 시 활용하는 ‘사전등록제’가 대표적이다. 경찰청에 따르면 사전 등록된 실종 아동을 찾는 데 걸리는 시간은 평균 45분으로, 미등록자(81.7시간)와 비교하면 큰 차이를 보였다. 노웅래 더불어민주당 의원이 2018년 아동 지문 등 사전 등록 의무화 법안을 발의했지만 개인 정보 침해라는 반대에 밀려 자동 폐기됐다. 결국 보호자 자율에만 맡기다 보니 전체 대상자 중 사전 등록 비율은 절반을 갓 넘긴 상태다. 보호시설 내 무연고 아동과 실종자 가족의 유전자 정보를 비교할 수 있는 유전자 검사 제도를 적극 홍보할 필요가 있다는 지적도 나온다.

아울러 경찰 전담 수사 인력과 관련 예산을 확충해 신고 접수 후 조기에 실종 아동을 찾을 수 있는 토대를 구축해야 한다는 주장도 꾸준히 제기된다. 서기원 실종아동찾기협회 대표는 “각 지방청에 장기 실종 전담팀이 있지만 인원이 2~3명에 그쳐 적극적인 수사는 어려운 현실”이라며 “인력과 예산을 확충해 장기 실종 전담팀이 제대로 기능할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

/김태영 기자 youngkim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

youngkim@sedaily.com

youngkim@sedaily.com