지난해 애플이 출시한 분실물 추적 장치인 ‘에어태그(사진)’가 스토킹 범죄에 악용되는 사례가 잇따르고 있다. 동그란 블루투스 기기인 에어태그는 평소 소지품에 부착해 뒀다가 소지품을 잃어버렸을 때 아이폰 등으로 즉시 위치를 확인할 수 있는 추적 장치다.

BBC에 따르면 미국 미시시피주에 사는 32세 여성 앰버 노스워시는 지난달 27일 오후 3시께 귀가하자마자 자신의 아이폰에서 처음 듣는 경고음이 울리는 것을 발견했다. 누군가가 그의 자동차에 에어태그를 숨겨놓은 것이다. 애플은 에어태그가 스토킹 범죄에 활용될 수 있다는 우려 때문에 아이폰 소유자의 경우 본인의 것이 아닌 에어태그와 8∼24시간 동일한 경로로 이동하면 경고음이 울리도록 해 놓았다. 노스워시는 곧장 경찰에 신고했지만 아직도 범인을 찾지 못했다.

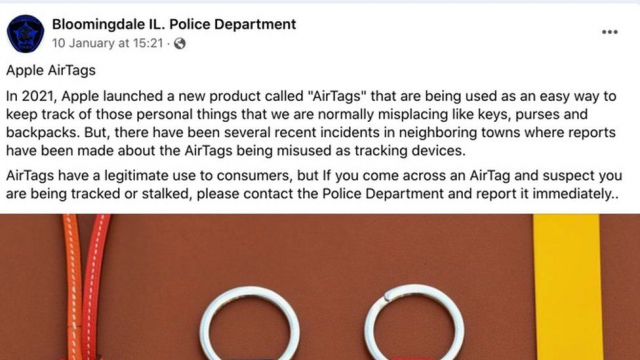

BBC는 이외에도 직접 확인해 취재한 에어태그 스토킹 피해자만 5명에 이른다면서 "미국에서 에어태그가 범죄 활동에 이용되는 증거가 늘고 있다"고 보도했다. 일리노이주 블루밍데일 경찰서는 소셜미디어를 통해 “에어태그가 스토킹 도구로 악용되는 사건이 인근에서 수 차례 발생했다”며 “추적 또는 스토킹 당하고 있는 것으로 의심된다면 반드시 경찰에 신고하라”고 당부하기도 했다.

애플은 에어태그가 범죄에 이용되는 것을 막기 위한 조처를 내놓았지만 전문가와 피해자들은 충분치 못하다고 비판한다. 아이폰 소유자의 스토킹 피해 방지 기능도 완전하지 않은데다, 전 세계 30억 명에 이르는 안드로이드 스마트폰 사용자들은 에어태그를 이용한 위치추적에 무방비로 노출돼 있기 때문이다. 그나마 애플이 안드로이드 스마트폰 이용자들을 위해 스토킹 피해 방지용 앱을 공개했지만, 현재까지 구글플레이에서의 다운로드 건수는 10만 건 정도다.

디지털 권리 옹호 단체인 일렉트로닉프론티어 재단의 에바 갈페린 사이버보안국장은 "도둑맞은 물건을 추적하는데 유용한 물건을 만들어내는 건 스토킹을 위한 완벽한 도구를 만들어낸 것과 마찬가지"라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ginger@sedaily.com

ginger@sedaily.com