유럽에서 재생에너지 발전량이 늘어나고 전력 가격이 떨어지면서 원자력 발전소의 운영 환경이 악화하고 있다고 블룸버그통신이 9일(현지시간) 보도했다. 영국과 프랑스 등 유럽 일부 국가가 원전 가동을 늘리려는 이른바 ‘원전 회귀’ 움직임이 나타났지만 현지 운영 사정은 그다지 긍정적이지 않다는 분석이다.

블룸버그는 “재생에너지를 장려하려는 움직임이 유럽의 원자력 산업을 뒤흔들고 있다”면서 “재생에너지 급증과 전력 가격 하락으로 유럽 여러 지역에서 원자력 발전소의 운영을 약화 시키고 있다”고 했다. 그러면서 “에너지 수요가 아직 회복되지 않았고 풍력 및 태양광 발전소가 그 어느 때보다 많은 전력을 생산하고 있어 원자력 발전소와 석탄 발전소가 국가 전력망에 보내는 비중이 줄어들고 있다”고 덧붙였다.

프랑스와 영국 등은 장기적으로 원자력 발전을 지구온난화를 막기 위한 핵심 에너지원으로 꼽고 있다. 이에 국가 차원에서 막대한 금액을 투입해 원전 가동을 늘리겠다는 계획이다. 하지만 현 상황에선 원전이 점점 운영의 압박을 받을 수 있다는 경고 신호가 나타난다는 것이 보도의 내용이다.

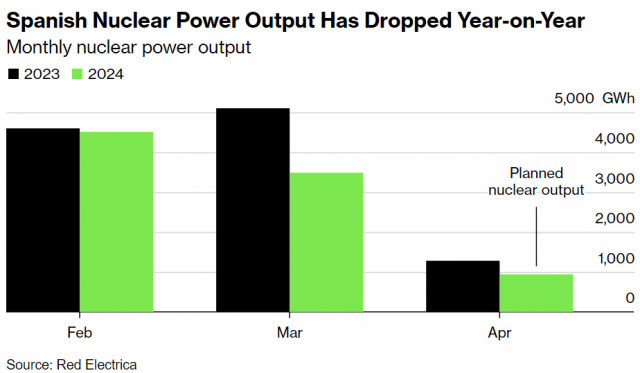

프랑스의 프랑스전력공사(Electricite de France SA)는 원전 가동을 줄이고 일부 발전소의 경우 가동 중단을 연장하는 등 조치가 잇따르고 있다. 회사 원자력 및 화력 책임자는 프랑스 상원 의회에서 “현재를 극도로 신중하게 보고 있다”고 말했다. 그러면서 “우리가 가장 두려워하는 것은 원자로 가동 중단”이라며 “재생에너지 등으로 가동 중단이 더 자주 발생한다면 매우 면밀히 살펴봐야 할 것”이라고 했다. 스페인의 아스코 원자력 발전소도 지난 5주 간 발전량을 줄인 것으로 전해지며 북유럽 지역 분위기도 비슷하다는 분석이다.

이는 우선 재생에너지를 늘린 탓으로 분석된다. 블룸버그는 “유럽연합 국가들은 작년에 기록적인 양의 풍력 발전 용량을 추가했다”면서 “태양광 발전 용량의 증가율은 3년 연속 40%를 넘어섰다”고 했다.

이에 전력 가격이 떨어진 것도 변수로 꼽힌다. 프랑스에서는 최근 전력 가격이 메가와트시(MWh)당 10유로 이하로 떨어졌는데 이는 운영기관의 수지 타산에 맞지 않는 수준이라는 분석이다. 스페인에서도 전기 요금은 2013년 이후 최저 수준을 기록했다.

물론 상황이 악화한 건 원전만의 일은 아니다. 독일의 석탄 발전소도 비용이 저렴한 가스 발전소에 밀려 수개월 동안 가동을 중단할 가능성이 높은 것으로 알려진다.

블룸버그는 “전력 수요가 더 오랫동안 낮은 수준을 유지하고 친환경 확장이 계속될수록 원자력 발전소의 문제는 더욱 심각해질 것”이라고 했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kingear@sedaily.com

kingear@sedaily.com