내 곁의 탄소나노튜브

대부분의 테니스 라켓에는 탄소섬유가 쓰인다. 금속보다 가벼우면서도 단단한 특성 때문이다. 그런데 이보다 한층 업그레이드 된 탄소 라켓이 나와 인기를 끌고 있다. 이름하여 ‘탄소나노튜브 라켓’이다. 이 라켓은 기존 탄소섬유 라켓보다 훨씬 더 가볍고 견고하다. 탄성도 뛰어나 한차원 더 강력한 스매싱을 날릴 수 있다.

테니스 라켓 뿐만이 아니다. 탄소나노튜브는 골프채, 스키보드 등 이미 여러 스포츠 용품에 두루 활용되고 있다.

우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 플라스틱 제품들은 어떨까. 절연체인 플라스틱에 전기를 통하게 할 수 있을까. 탄소를 30% 넣으면 가능하다. 하지만 그럴 경우 타이어처럼 시커멓게 색이 변한다. 반면 탄소나노튜브는 탄소를 3%만 섞어도 전도성을 발휘한다. 이에 정전기를 통과시켜 제거하는 정전기 방지 소재로서 탄소나노튜브 플라스틱이 활용되고 있다.

일례로 자동차 연료통에 있어 정전기는 큰 골칫거리다.

그러나 전도성을 지닌 탄소나노튜브를 연료통 재료에 섞으면 정전기가 지면으로 흘러 사라지도록 할 수 있다. 이미 미국에서는 신차의 60%에 탄소나노튜브 연료통이 채용돼 있다고 한다. 플라스틱 자체가 절연체로 인식돼 있지만 발상의 전환을 꾀한다면 향후 다양한 분야에서 활용 폭을 넓힐 수 있을 전망이다.

또한 전자가 잘 튀어나오는 특성을 가진 탄소나노튜브를 전자총으로 이용하면 평면 모니터를 만들 수 있다. 이러한 탄소나노튜브 디스플레이는 박막형으로 개발이 용이하고 전력 소모량이 적다. 고열에도 잘 견딘다. 이런 특성에 주목해 미군은 탄소나노튜브로 5~7인치(12.7~17.7㎝)급 소형 디스플레이를 제작, 사막이나 정글에서 운용되는 군용 차량에 탑재했으며 이라크 전쟁에서도 탄소나노튜브 디스플레이가 쓰인 것으로 알려져 있다.

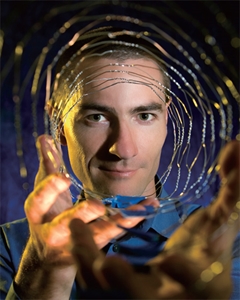

그러나 뭐니 뭐니 해도 탄소나노튜브를 대표하는 제품은 투명전극 필름이다. 탄소나노튜브의 전기적 성질을 이용한 것으로 유연하고 전도성이 높다.

터치스크린 등의 장치에 적용하면 반복적인 물리적 압력에도 모양이나 특성이 전혀 변하지 않아 매우 유용하다.

또한 거의 모든 사람들이 쉽게 보아 넘겼을 음식점의 방바닥에도 탄소나노튜브가 숨어 있다. 정확히 말해 탄소나노튜브 발열필름이 바닥 소재로 쓰인다. 이 필름은 탄소나노튜브의 높은 전기(열) 전도성에 힘입어 단 5분 만에 차가운 바닥을 따뜻하게 데워줄 수 있다. 때문에 겨울철 손님들의 불평불만을 줄이기 위해 항시 바닥 난방을 가동할 필요가 없다. 손님이 들어온 즉시 전원을 넣어도 금세 열기가 올라 온다. 식당 입장에서는 그만큼 에너지를 아낄 수 있고, 국가적으로는 전력생산 과정에서 발생하는 환경오염을 줄이는 일거양득의 효과를 얻는다.

이에 더해 전류를 가하면 표면에 열이 나는 특성을 이용, 자동차 앞유리의 김 서림 방지용 히터 등으로도 활용이 가 능하다.

이렇듯 꿈의 소재로 각광받던 탄소나노튜브는 이제 연구실을 넘어 일반인들의 실생활에서도 한껏 꽃을 피우고 있다. 과연 탄소나노튜브 기술은 무엇이기에 이런 일들이 가능한 것일까.

거의 모든 사람들이 쉽게 보아 넘겼을 음식점의 방바닥에도 탄소나노튜브가 숨어 있다.

육각형 탄소 원통의 비밀

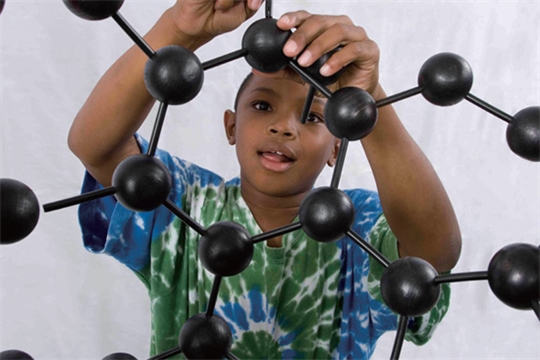

숯, 흑연, 다이아몬드, 탄소나노튜브. 이들 네 가지 물질은 모두 탄소 원자들로 이뤄져 있다. 각 원자들의 결합구조가 다를 뿐이다.

탄소 원자가 육각형으로 결합, 원통 모양으로 연결된 것이 바로 탄소나노튜브다. 1개의 탄소 원자가 3개의 다른 탄소 원자와 연속적으로 결합해 겉무늬가 마치 육각형 벌집처럼 보인다. 또한 속이 비어 있는 튜브 형태를 띠는데 튜브 구멍의 지름이 1나노미터(㎚), 즉 10억분의 1m 정도에 불과하다.

세상에서 가장 작은 바늘로 알려진 탄소나노튜브는 요술 지팡이와도 비견된다. 주변 환경에 따라 도체가 되기도, 반도체가 되기도 하는 독특한 전기적 성질의 소유자이기 때문이다.

구체적으로 나노튜브가 한 가닥일 때는 금속처럼 전기 적도체가 된다. 반면 다발이거나 여러 가닥을 밧줄 모양으로 꼬아 모양을 변형시키면, 다른 말로 탄소 원자의 배열이 달라지면 반도체가 된다. 도체들이 모여 반도체가 되는 셈이다. 탄소나노튜브가 반도체 소자로도 활용성을 지니는 이유가 여기에 있다.

현재 반도체 재료로 가장 널리 쓰이는 실리콘은 정보를 기억해 데이터를 저장하는 기능을 가진 기억소자나 트랜지스터 등으로 이용되기 위해 반드시 도핑(doping)이라는 과정을 거쳐야 한다.

도핑은 전기가 거의 통하지 않는 순수한 반도체의 전도성을 높이기 위해 인(P) 등의 불순물을 소량 섞는 공정이다.

매우 까다로운 공정임에 틀림없지만 반도체를 만들려면 꼭 필요하다. 하지만 탄소나노튜브를 사용하면 도핑 공정 없이도 튜브와 튜브가 상호작용하며 저절로 도핑이 된 것처럼 전기적 성질이 도체에서 반도체로 변한다.

또 전기 전도성이 가장 좋다는 구리보다 전도율이 약 1,000배나 높고, 동일한 두께의 강철과 비교해 내구성이 100배 이상이다. 그러면서 유연하기까지 해 15%의 변형에도 끊어지지 않는다. 이렇게 잘 부러지지 않는다는 것은 공정이 매우 쉽다는 의미와 같다.

탄소나노튜브는 원래의 모습으로 돌아오는 탄성도 탁월하다. 예를 들어 터치패널은 여러 번 눌렀다 놨다 해야 하는 데 이때 구조가 변하면 안 된다. 탄소나노튜브는 여러 번 힘을 가했다 풀어도 전혀 구조가 변하지 않는다.

상용화의 걸림돌이 사라지다

이러한 장점 때문에 탄소나노튜브는 1991년 11월 일본 전자 회사 NEC의 연구원 이지마 수미오 박사에 의해 그 존재가 확인된 후부터 과학자들의 관심을 한 몸에 받았다. 특히 반도체에서 실리콘을 대체할 물질로 집중적인 관심이 쏟아졌다. 하지만 상용화의 길은 생각보다 멀고 험했다. 다름 아닌 고가의 가격이 걸림돌이 됐다. 가격이 금보다 30배나 비싸 경제성이 떨어진 것이다.

이랬던 탄소나노튜브가 현재는 생산단가가 현저히 낮아지며 본격적인 상용화의 물꼬가 터진 상태다. 상온에서 간편하게 합성할 수 있는 기술의 개발이 해결의 실마리를 제공했다.

또 다른 걸림돌로는 도체와 반도체를 넘나드는 특성을 들 수 있다. 탄소나노튜브로 반도체 칩을 만들 경우 테라바이트(TB)급의 집적도가 가능한 반면 도체의 금속성과 반도체성이 섞인 상태로 만들어지기 때문에 이를 완벽히 조절할 수 없다는 것은 상용화의 큰 단점이 됐다. 탄소나노튜브의 가치를 높여주는 장점이 단점으로도 작용한 것.

지난 20년간 탄소나노튜브의 금속성과 반도체성을 분리하는 연구가 과학기술계의 풀리지 않은 숙제로 여겨져 온 이유도 여기 있다. 그런데 얼마 전 한국기계연구원에서 금속성과 반도체성을 고순도로 분리하는 데 성공하는 쾌거를 이뤘다.

탄소나노튜브를 일정한 길이로 자르는 문제 역시 난제로 꼽혔던 부분이다. 머리카락 굵기의 5만분의 1밖에 안 되는 탄소나노튜브를 정확하게 자르는 일이 기술적으로 너무 힘겨웠던 탓이다. 하지만 이 문제도 지난해 말 미국 브라운대학 연구팀이 단일벽 탄소나노튜브를 원하는 크기의 지름으로 정밀하게 자르고, 절삭 속도를 조절할 수 있는 기술을 개발하면서 업계의 발걸음이 한결 가벼워졌다.

탄소나노튜브는 전도율이 구리의 1,000배, 내구성은 강철의 100배나 된다

탄소나노튜브 섬유 등장

이러한 몇 가지 단점을 보완한 탄소나노튜브는 스포트라이트가 집중됐던 과거의 영광을 다시 누릴 수 있는 힘을 얻었다. 더구나 올 1월 초 탄소나노튜브 실과 기능성 섬유까지 만드는 기술이 개발되면서 그 힘은 더욱 커졌다.

탄소나노튜브가 많은 장점에도 불구하고 상용화의 길이 쉽지 않았던 것은 형태를 조금만 변형해도 전기적 성질이 바뀌는 바람에 길게 늘이는 일이 어려웠기 때문이다. 그런 데 지난 1월 미국 텍사스주립대학의 나노텍연구소에서 기능성 탄소나노튜브 섬유를 만드는 데 성공했다. 이제 탄소나노 섬유를 이용한 기능성 옷까지 만들 수 있게 된 것이다.

빼곡한 부챗살 형태를 이룬 탄소나노튜브 층 위에 특정 물질을 첨가하면 탄소나노튜브와 첨가물의 특성을 함께 가진 기능성 섬유가 된다. 이를테면 탄소나노튜브 층 위에 배터리 재료인 리튬을 섞으면 리튬이온전지의 특성을 가진 기능성 섬유가 만들어지는데, 이 섬유로 옷을 해 입으면 전기를 저장할 수 있다. 한 마디로 입는 배터리가 되는 것으로서 주로 미래형 군복의 옷감으로 쓰일 전망이다.

또한 탄소나노튜브로 스스로 오염물질을 정화하는 자가 세정 옷을 만들 수도 있는데 이산화티타늄(TiO2)을 혼합하면 된다.

현재 탄소나노튜브는 실크처럼 부드러우면서도 고무처럼 질긴 것에 이르기까지 기존보다 더 뛰어난 소재 개발의 원천이 되고 있다. 무궁무진한 활용성에 기반해 탄소나노튜브가 앞으로 우리의 생활을 얼마나 더 변화시킬지 기대되는 부분이다.

자료제공: 한국산업기술진흥원 기술과 미래

글_김형자 과학칼럼니스트 bluesky-pub@hanmail.net

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >