|

서울대병원의 사무직원인 김모(37)씨는 요즘 사무실 대신 병동으로 출근한다. 파업 중인 노조원을 대신해 환자 이송업무를 맡아야 하기 때문이다. 오전에는 입원 환자를 검사실과 수술실 등으로 옮기고 오후에 본인의 업무를 처리하느라 숨돌릴 틈이 없다.

지난달 23일 시작된 서울대병원 노조 파업이 장기화하면서 병원 측은 사무직 직원들을 환자이송과 배식 등의 업무에 투입하고 있다.

서울대병원 노사의 대립이 이처럼 장기화하고 있는 것은 날로 커지는 적자를 극복하기 위해 직급체계를 세분화하고 복리후생비를 줄이는 것을 골자로 한 병원 측의 경영 개선안에 노조가 강력 반발하고 나섰기 때문이다.

11일 공공기관 경영정보 사이트인 알리오에 공시된 매출 상위 10개 국립대병원의 수익을 분석한 결과 서울대병원·분당서울대병원·경북대병원·충북대병원·제주대병원 등 5곳이 5년 연속 적자를 기록하는 등 국립대병원의 경영상황이 갈수록 악화되고 있는 것으로 나타났다.

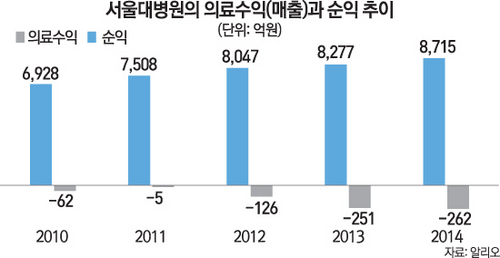

서울대병원의 경우 지난 2011년 5억원에 불과했던 적자 폭이 2012년 126억원, 2013년 251억원으로 급격히 불어났으며 지난해에도 262억원의 적자를 기록했다. 서울대병원 다음으로 매출이 많은 부산대병원도 2013년 117억원이던 적자 폭이 지난해 133억으로 증가했다.

국립대 병원들의 이 같은 경영실적 악화는 기업의 영업이익에 해당하는 의료이익에서 수익을 내기는커녕 적자가 늘고 있는 탓이다. 의료이익은 입원·외래 환자 진료비 등 병원의 주된 수입인 의료수익에서 인건비·관리비·재료비 등의 의료비용을 뺀 금액이다. 특히 환자를 돌봐야 하는 병원 특성상 인력이 많이 필요해 인건비 지출비중이 높은 것이 수익성을 악화시키는 주요인으로 분석되고 있다.

서울대병원의 경우 의료수익에서 차지하는 의료비의 비중이 46%, 전북대의 경우 48.3%로 거의 50%에 육박하고 있다. 하지만 병원들은 노조의 반발 등을 의식해 인건비를 줄이기보다는 장례식장과 주차장 운영, 각종 임대료 등 의료 외 수익으로 적자 폭을 줄여 근근이 유지하고 있다.

계속되는 적자를 견디다 못한 서울대병원은 정부의 공공기관 방만경영 정상화 계획 등에 따라 직원 자녀의 대학 학자금 지원을 중단하고 연차 외 휴가를 없애는 등의 내용으로 취업규칙을 개정해 오는 7월부터 시행할 예정이지만 노조의 반발이 거세 제대로 시행될 수 있을지는 미지수다. 노사협상 중인 경북대병원도 12일 이후 파업에 나설 가능성이 높은 상황이다. 국립대병원 중 경영 정상화 계획을 시행 중인 곳은 부산대병원 1곳에 불과하다. 대부분 노조의 반발에 막혀 경영정상화 계획이 제자리걸음을 하고 있다.

다만 중장기적으로는 낮은 의료수가를 현실화하고 대형병원으로만 몰리는 왜곡된 의료전달체계를 개선해야 국공립병원의 수익성도 개선될 것이라는 분석도 나오고 있다.

김윤 서울의대 의료관리학교실 교수는 "대형병원으로만 환자가 몰리다 보니 무리한 시설 투자경쟁을 벌인 것도 수익성을 악화시킨 한 요인"이라며 "저수가 체제 아래에서는 많은 환자를 받아야만 병원이 유지가 되는 만큼 병원 자체의 개선노력과 함께 정부의 수가체계 개선도 함께 이뤄져야 한다"고 말했다.

@sed.co.k

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >