日 원전사태 국내에도 후폭풍<br>정부 "원전계획 불변" 입장 속 논란 커질듯<br>건립중인 중·저준위 방폐장 등 난관 예상<br>에너지 공기업 민영화도 반대 목소리 고조

| | 부산녹색연합 등 시민·환경 단체들이 지난 16일 부산 기장군 고리 원전 정문 앞에서 '후쿠시마 원전 폭발 사고'에 따른 우리 원전의 안전 대책 마련을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. /고리=이성덕기자 |

|

'대지진→쓰나미→원자력발전소사고'로 이어진 연쇄충격이 일본의 원전 안전 신화를 깨뜨리면서 후폭풍이 우리나라까지 번지고 있다.

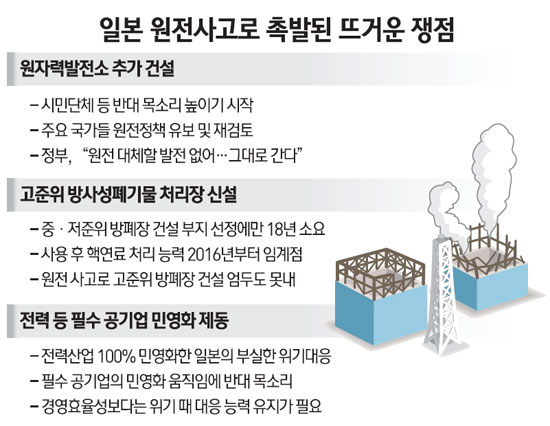

특히 원전추가 건설, 고준위 방사성폐기물처분시설 건립, 전력 등 사회기반산업 선진화(민영화) 등 뜨거운 감자가 다시 한번 소용돌이로 휘몰아칠 기세다.

정부의 한 고위관계자는 24일 "일본 사태가 워낙 심각하게 돌아가 아직은 원전건설 등 핵심 이슈가 그나마 잠잠할 뿐"이라면서 "(일본 원전 사고가) 마무리 국면에 들어서면 논란이 어떤 방향으로 확산될지 모르겠다"고 말했다.

◇원전건설 "우리는 간다"…정부 불 끄기에 나섰지만=원전 추가 건설은 곧바로 부상할 이슈다.

르네상스라 불릴 정도로 각광 받았던 원전건설은 거의 대부분 국가에서 제동이 걸리면서 주춤하고 있다. 독일과 스위스ㆍ터키 등 유럽 각국은 노후 원전 가동을 중단하기로 하고 신규 원전 건설 허가를 보류하기로 하는 등 원전 정책을 재검토하고 있다. 중국도 전격적으로 신규 원전 건설 계획 승인을 전면 보류했다. 다만 프랑스와 영국은 안전체계만 점검할 뿐 원전 확대 정책은 바꾸지 않기로 했고 모두 30기의 원전을 수주한 것으로 알려진 러시아는 원전 정책을 그대로 추진하기로 했다.

우리나라 역시 안전성을 강화할 뿐 원전건설계획에 변화는 주지 않겠다는 입장이다. 원자력 이후 대안이 없는 상황에서 필요한 전력확보나 수출을 위해 바꾸지 않겠다는 것이다.

무엇보다 원전을 대체할 대안이 당장에는 마땅치 않다는 것이 가장 큰 이유다. 온실가스를 배출하지 않고 대용량의 전력을 생산할 수 있는 것은 원자력이 현재는 유일무이하다. 또 화력발전의 경우 온실가스 배출과 화석연료고갈 등을 고려할 때 태양광 등의 대체에너지는 경제성이 떨어진다는 점에서 한계가 명확하다.

최중경 지식경제부 장관은 "중국 등 일부 국가가 원전 정책을 유보하는 등 잠시 주춤하지만 결국 갈 것"이라면서 "우리도 (그대로) 간다"고 입장을 밝혔다.

◇시작도 못해본 고준위 방폐장은 어떻게=원전에서 쓴 작업복 등 저준위 폐기물을 보관하는 중ㆍ저준위 방폐장을 경북 경주에 건립하는 것을 확정하는 데만 18년이 걸렸다. 그렇다 보니 사용 후 핵연료를 처리할 고준위 방폐장 건설은 꿈도 못 꾸고 있는 것이 현실이다. 더구나 이번 일본 원전사고로 더욱 난관에 봉착했다.

문제는 사용 후 핵연료를 발전소의 수조(水槽)에 넣어 보관하고 있지만 오는 2016년부터는 한계에 도달한다는 점. 고리와 영광 원전은 2016년, 울진은 2017년, 월성은 2018년 포화될 것으로 전망된다.

이와 함께 78%의 공정률을 보이는 경주 방폐장도 연약암반으로 2년6개월 연장된 2012년 12월 완공으로 늦춰져 안전성 논란이 제기되면서 2단계 공사 추진도 쉽지 않게 됐다.

◇100% 전력 민영화 일본, 공기업 민영화에도 불똥=30년 전부터 공기업을 민영화해왔던 일본은 전력 부문이 100% 민영화돼 있다. 일본의 54기 원전도 민영화 된 도쿄전력 등이 운영한다. 이명박 정부 들어 강력하게 추진되고 있는 공공기관 선진화처럼 경영효율에 초점을 둔 결과인데 이번 원전 사고에서는 부작용이 걷잡을 수 없이 커지면서 민영화 비판 여론이 일본에서도 높다. 도쿄전력이 원전 폭발사고가 발생한 후 사태를 은폐, 축소시키면서 위기를 확산시켰다는 점은 일본 정부도 인정하고 있다.

상황이 이렇다 보니 국내에서도 공공기관 선진화, 즉 민영화 반대 흐름이 다시 제기되고 있다. 전력이나 수도ㆍ도로 등 필수부문의 경우 공공기관의 형식을 유지해야 한다는 것이다. 공기업의 한 고위관계자는 "원전 사고라는 큰 일 앞에서도 되레 정보가 차단됐던 일본의 현실을 보니 민영화의 흐름에도 제동이 걸리지 않겠느냐"고 말했다. 경영 효율성도 중요하지만 위기 상황에서 정부 주도로 일사 분란하게 대처할 수 있는 위기대응과 리스크 관리가 더 중요하다는 주장이 설득력을 얻게 될 것이라는 이야기다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >