국내 기업인들은 우리나라에서 살아남기 위해 싸워야 하는 적이 하나 더 있다고 이야기한다. 바로 세계 최고 수준의 상속세다. 글로벌 일류 수준의 기술력을 갖고도 가업을 포기하거나 기업을 매각하는 사례가 나타나는 이유다.

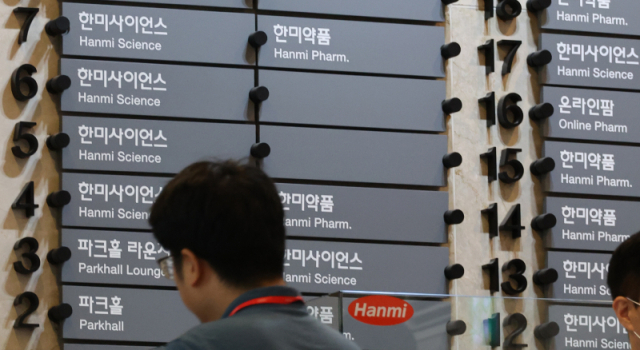

상속세 때문에 기업 전체가 흔들린 사례도 적지 않다. 한미약품그룹이 대표적인 사례다. 창업주인 임성기 회장이 2020년 별세한 후 이 지분이 부인 송영숙 회장과 임종윤·주현·종훈 씨 등에게 상속되는 과정에서 5400억 원의 상속세가 발생해 회사 지배구조가 뿌리부터 흔들리는 위기를 겪어야 했다. 이들 오너 일가는 결국 주식담보대출 등을 통해 가까스로 상속세를 마련했지만 회사 연구개발(R&D)과 시설 투자에 상당한 차질이 불가피했다는 것이 재계의 분석이다.

세계 1위 손톱깎이 생산 기업인 쓰리쎄븐(777)도 상속세로 인해 위기를 겪었다. 쓰리쎄븐은 1975년 설립 이후 적자를 낸 적 없는 탄탄한 경영을 이어왔다. 그러나 김형규 회장이 2008년 갑작스레 별세한 뒤 150억 원에 이르는 상속세를 감당하지 못해 제약 업체인 중외홀딩스에 지분을 팔았다. 중외홀딩스는 바이오 사업만 영위하기로 하고 김 회장의 사위(김상묵 현 회장) 등이 설립한 티에이치홀딩스에 손톱깎이 사업을 다시 팔았으나 2003년 300억 원 수준이던 매출은 2023년 160억 원으로 반 토막이 났다.

국내 최대 가구 업체였던 한샘도 상속세 부담 때문에 회사를 사모펀드(PEF)에 넘겼고 세계 1위 콘돔 생산 업체였던 유니더스 역시 회사 매각 뒤 기업 전체가 분할돼 사실상 해체 수순을 밟고 있다.

박훈 서울시립대 세무학과 교수는 “최소한 최대주주 할증 과세는 폐지할 필요가 있다”며 “상속받은 후에 과세하면 되기 때문에 현재 체계는 장수 기업을 만드는 데 있어서 방해 요소로 작용할 수밖에 없다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shin@sedaily.com

shin@sedaily.com