|

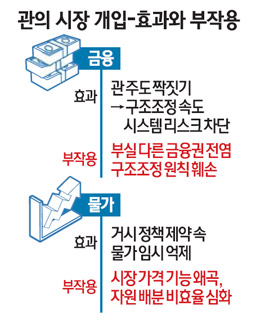

이명박 대통령은 2년 동안 운영해온 '비상경제상황실'을 지난 6일 없앴다. 금융위기 이후 구축했던 '경제의 전시체제'를 갈무리한 것이다. 이는 현상황을 '평시(平時)'로 선언함과 동시에 정책 시스템을 관(官)에서 민(民)으로 돌리겠다는 것을 의미한다. 하지만 정작 당국의 움직임은 정반대로 흘러가는 양상이다. 부실 저축은행 처리를 위해 은행을 동원하고 공정거래위원회가 '물가 당국'을 선언하는 비정상적 모습이 이어지고 있다. '관의 개입'이 부활하고 있는 셈이다. 관 주도의 흐름이 심해지면서 당국의 행위가 '약(藥)이냐 독(毒)이냐'는 논란이 새삼 불거지고 있다. 정부 개입의 수위와 방법에 대한 의견수렴이 먼저 이뤄져야 시장의 왜곡을 최소화할 수 있다는 뜻이다. 당국의 개입 불가피론을 얘기하는 쪽은 우리 경제가 성장률만으로는 문제가 없지만 상황을 방치하면 '준 스태그플레이션(경기둔화 속 물가앙등)'을 초래할 수 있고 부실이 너무 커져 업계의 자율 구조조정이 불가능한 상황이라고 말한다. 먼저 물가와 관련, 정부 당국자는 "기준금리 인상은 시기를 놓쳤고 대통령이 5% 성장을 강조하는 상황에서 고환율(낮은 원화가치)을 포기하는 것도 쉽지 않다"며 "지금은 비판을 감수하더라도 공정위가 물가 당국을 선언할 수밖에 없는 급박한 형국"이라고 이해를 구했다. 저축은행 부실 역시 마찬가지. 민간연구소의 한 임원은 "우리금융 민영화 무산에서도 볼 수 있듯이 당국이 적극적으로 나서지 않으면 힘들다"며 "마땅한 인수주체가 없는 상황에서 당국이 나서 우량한 곳과 짝짓기를 하는 것이 현실적"이라고 설명했다. 또 다른 관계자는 "은행이 인수한다고 해서 더 부실화할 가능성은 없다"고 밝혔다. 이 같은 당위론에도 불구하고 경제 시스템을 선진화해야 하는 시점에서 퇴행적 개입을 정당화해야 하는지에 대한 의문은 곳곳에서 분출하고 있다. 경제단체의 한 임원은 "당국이 부실정리를 미루면서 판을 키웠고 금리인상에 실기하면서 물가부담을 높였다"며 "뒤늦게 해소하려다 보니 왜곡된 정책도구를 사용하는 것"이라고 꼬집었다. 저축은행의 경우 경기가 좋을 때 오히려 임기응변식으로 흘러 정부가 구조조정 원칙을 버렸다는 지적이 적지 않다. 한은 관계자는 "저축은행 문제가 시스템 리스크를 말할 만큼 파괴력이 있는지 의문"이라며 "몇 개를 날려도 문제 없다"고 지적했다. 물가 문제에 관한 공정위의 역할에 대해서도 비판이 많다. 배상근 전경련 경제본부장은 "관에 의해 인위적으로 이뤄질 경우 자원배분의 비효율성을 초래하고 시장경제의 틀을 왜곡할 수 있다"고 지적했다. 한은 관계자도 "지금은 공정위가 아니라 금리인상과 환율절상의 조합을 통해 해결할 시점"고 밝혔다. 익명을 요구한 한 민간연구소장은 "현상황에서 '5% 성장 3% 물가'는 달성하기 힘든 과제"라며 "대통령부터 성장의 도그마에서 벗어나야 탄력적이고 정상적인 정책운용이 가능하다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >