|

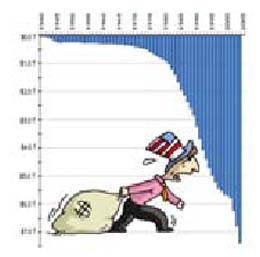

1835년 1월8일, 미국이 국가채무에서 완전히 벗어났다. 대출이든 채권이든 ‘제로(debt free)’. 건국 이래 최초다. 앤드루 잭슨 대통령의 기쁨은 더욱 컸다. 자신을 국민적 영웅으로 부상시킨 뉴올리언스 전투 승전 20주년 기념일이었으니까. 잭슨의 임기 직전인 1826년의 채무액이 8,110만달러. 미미한 것 같지만 국내총생산(GDP)의 9.4%에 달하는 규모였다. 완전상환의 비결은 긴축재정과 국유지 불하. 웬만한 사업은 주(州) 정부에 떠넘겨 국채 신규발행을 중단하는 한편 서부의 땅을 개척민들에게 팔아 기존 부채를 상환해나갔다. 상환 이후 돈이 남아돌게 된 잭슨은 야당의 주장을 받아들여 잉여금을 주 정부에 넘겨 철도와 운하 건설 붐을 낳고 임기 후반의 호황으로 이어졌다. 문제는 처음이자 마지막이었다는 점. 잭슨이 임기 말 단행한 그릇된 통화정책(국유지 판매대금을 금화나 은화로만 받는다는 조치)으로 1837년 금융공황이 닥치며 국채도 증가세로 돌아섰다. 남북전쟁기에 10억달러선, 1차대전기에 100억달러선을 넘었다. 전쟁이 끝나면 채무가 줄어드는 패턴은 2차대전 이후 깨졌다. 옛 소련과의 패권경쟁으로 채무는 나날이 늘었다. 냉전체제가 종식된 후에도 미국의 국채는 증가일로다. 오늘날 미국 국채는 10조6,670억달러에 이른다. 오죽하면 초(秒) 단위로 움직이는 미국 국채 시계가 10조 단위를 표기할 자리가 부족해 지난해 10월 초 작동을 멈췄을까. 인류 멸망을 가져올 핵전쟁 발발 가능성을 경고하는 핵시계는 냉전 이후 시침이 뒤로 가고 있지만 국채 시계는 정반대다. 지금 이 순간에도 초당 10만달러씩 늘어난다. 초대형 경제 핵폭탄격인 미국의 부채가 째깍거리며 세계경제를 짓누르는 형국이다. 뾰족한 대책도 없다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >