■ 빠른 성장과 시대별 수출 품목<br>70년대 섬유→80년대 의류→2000년 이후 車 등 '효자'<br>5000억弗→1조弗 6년… 8개국 평균보다 2.4년 단축

지난 1962년 1월. 박정희 정권은 제1차 경제개발 5개년계획을 발표하며 '수출보국'의 기치를 높이 들었다. 한국전쟁 이후 가난에서 벗어나기 위해 수출확대는 절체절명의 과제였다. 당시 우리나라 수출규모는 5,600만달러, 무역액은 4억7,800만달러에 불과했다. 수출품목은 철광석ㆍ오징어 등으로 정보기술(IT) 제품에 익숙한 지금 세대는 상상하기 힘든 것들 일색이었다.

하지만 정확히 반세기가 흐른 2011년 12월, 연간 수출이 5,000억달러를 넘어섰고 무역규모도 1조달러를 돌파하는 등 새로운 이정표를 세웠다. 무역의 크기가 50년 사이 2,269배나 급증한 것이다.

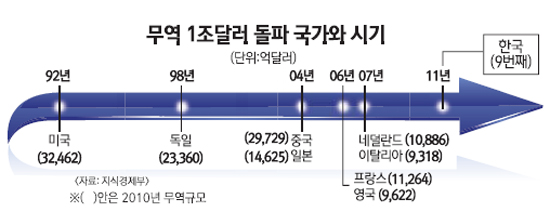

세계에서 무역규모 1조달러를 돌파한 곳은 지금까지 미국ㆍ독일ㆍ중국ㆍ일본ㆍ프랑스ㆍ이탈리아ㆍ영국ㆍ네덜란드 등 8개국뿐이다. 우리나라를 10대 교역국 파트너로 삼고 있는 해외 국가도 1980년 7개국에서 지난해에는 52개국으로 크게 늘었다. 올 들어 유럽 재정위기 사태로 글로벌 금융위기가 지속되는 상황에서 우리나라의 수출과 무역규모가 상향곡선을 이어가는 것은 더욱 고무적이다.

한국전쟁 직후 우리나라의 무역액은 2억4,200만달러에 불과했다. 하지만 1960년 초반부터 가파른 증가세를 나타내 1967년 10억달러를 돌파하더니 불과 7년 만인 1974년에는 100억달러를 달성하는 등 속된 말로 '거침없는 하이킥'을 이어갔다.

이어 서울올림픽이 열린 1988년에는 1,000억달러 시대를 활짝 열었고 1995년 2,000억달러, 2005년 5,000억달러 돌파에 성공했다.

무역규모의 절대수치도 급증하고 있지만 성장속도는 더욱 돋보인다. 이미 무역규모 1조달러를 달성한 8개국의 경우 무역 5,000억달러에서 1조달러를 넘어서기까지 평균 8.4년이 걸렸지만 우리나라는 6년에 불과했다. 다른 국가들보다 2년 이상 앞당기며 압축성장을 이룬 것이다.

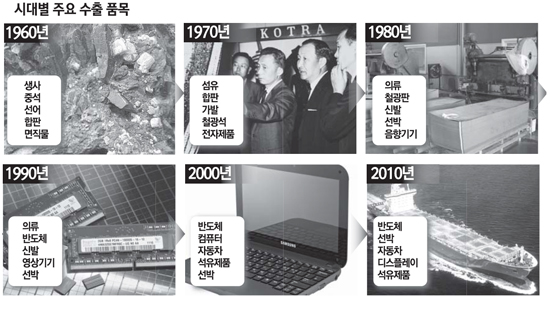

시대별 주요 수출품목을 보면 상전벽해를 실감할 수 있다. 1960년만 해도 생사(고치에서 뽑아낸 실)와 텅스텐ㆍ오징어 등이 주요 수출품이었다. 1970년 1~3위 수출효자 종목은 섬유ㆍ합판ㆍ가발이 차지했다. 특히 당시 가발은 한해 9,000만달러어치나 해외에 팔려나가며 전체 수출에서 차지하는 비중이 10.8%에 달했다. 1980년에는 의류와 철강판ㆍ신발 등이 주를 이뤘고 1990년대에 들어서야 반도체가 새로운 수출 상위품목으로 떠오르며 본격적인 기술 중심의 수출시대를 열었다.

지난해 우리나라의 3대 수출품은 반도체(507억달러), 선박(491억달러), 자동차(354억달러)가 차지했다. 40년 만에 가발ㆍ철광석ㆍ합판이 IT와 선박ㆍ자동차ㆍ스마트폰 등으로 탈바꿈한 셈이다.

하지만 양(陽)이 있으면 음(陰)이 있는 법. 무역 1조달러 시대의 그늘도 있다. 무역 2조달러 시대를 향해 가는 우리가 풀어야 할 숙제이기도 하다.

수출확대가 예전만큼 일자리를 만들어내지 못하고 내수와의 격차도 갈수록 심화되고 있다. 한국은행에 따르면 2000년부터 2008년까지 수출액은 2.5배가 늘었지만 취업과 고용인원은 각각 1.2배 1.3배로 증가율이 절반에 그쳤다. 같은 기간 내수시장도 1.9배 증가하는 데 그쳤다. 수출의 온기가 일자리 창출과 내수확대로 이어지지 못하고 있는 것이다. 지나친 대기업 중심의 수출구조도 문제로 지적된다. 무역협회에 따르면 1992년 우리나라 수출에서 대기업과 중소기업이 차지하는 비중은 각각 60%와 40%였다. 하지만 지난해에는 각각 67%와 33%로 격차가 크게 벌어졌다. 수출확대에 따른 이익이 대기업에만 편중되는 현상이 대세로 굳어지고 있는 셈이다.

송병준 산업연구원장은 "무역규모 1조달러 돌파는 우리나라가 글로벌 금융위기 속에서도 높은 수출성장세를 거듭한 끝에 일군 결과라는 점에서 의미가 있다"며 "다만 외형만큼 수출의 부가가치를 높일 수 있는 질적인 성장에도 신경을 많이 써야 하는데 이것이야말로 앞으로 우리가 풀어야 할 숙제"라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >