|

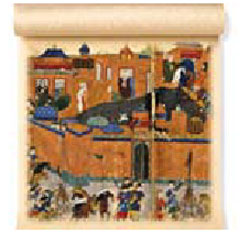

[오늘의 경제소사/2월10일] 바그다드 함락 권홍우 편집위원 1258년 2월10일, 바그다드가 몽골군의 수중에 떨어졌다. 칭기즈칸의 손자 홀레구의 군대가 성을 포위한 지 열흘 만이다. 칼리프 무스타심은 압바스 왕조가 37대 508년을 내려오는 동안 비밀리에 쌓아온 보물의 위치까지 자백하며 자비를 구했지만 홀레구는 듣지 않았다. 대신 적장에 대한 몽골 전통의 예우에 따라 자루에 씌운 채 말로 밟아 죽이는 ‘특혜’를 내렸다. 민초의 고통은 더 컸다. 장안ㆍ콘스탄티노플과 더불어 세계 3대 도시였던 바그다드의 100만 인구가 학살과 피난으로 6개월 후 972명으로 줄었다는 기록도 있다. 도시도 파괴됐다. 고대로부터 내려온 운하가 메워지고 도서관이 불탔다. 몽골군이 강에 던진 엄청난 분량의 책에서 흘러나온 잉크로 티그리스강에는 검은 강물이 흘렀다. 문명의 발상지이며 유럽이 암흑기에 빠져 있었을 때 문화의 꽃을 피운 아랍의 수준 높은 학문과 과학기술도 이때 대부분 사라졌다. 몽골에 의한 파괴는 ‘비유럽=야만’으로 간주한 서구인들이 과장한 것이라는 평가도 있지만, 바그다드가 이때부터 역사의 중심무대에서 사라졌다는 점만큼은 분명하다. 이슬람권 맹주의 지위는 몽골군의 서진을 막은 이집트로 옮겨졌다. 몽골은 왜 바그다드를 심하게 다뤘을까. 본보기였다. 항복을 권유하자 조롱으로 대꾸하고 암살단 ‘아사신(암살을 뜻하는 영어 assassin의 어원이다)’을 지원한 바그다드는 몽골의 입장에서 ‘악의 축’이었다. 역사는 반복된다고 했던가. 바그다드는 또다시 ‘악의 소굴’이 됐다. 적전분열하는 수니파와 시니파간 갈등구조, 극렬 테러단의 존재도 비슷하다. 이라크인들은 대를 이어 공격하는 부시 부자(父子)를 현대판 칭기즈칸ㆍ홀레구로 여긴다. 칼리프의 보물이 석유로 바뀌었을 뿐이다. 입력시간 : 2007/02/09 17:18

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >