|

|

|

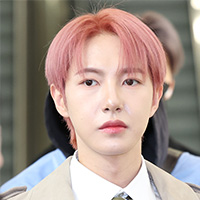

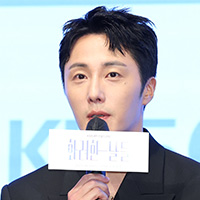

부동산 디벨로퍼는 개성이 강하다. 박진순(49·사진) ㈜한림건축 대표는 디벨로퍼 중에서도 자기만의 색깔을 지니고 있는 인물이다.

'건축사에 뿌리를 둔 젊은 디벨로퍼'. 박 대표를 가리키는 수식어다.

디벨로퍼는 꿈을 꾸는 사람이다. 도시를 멋지게 바꿔보겠다는 꿈, 오랜 시간이 지나도 기억될 멋진 '랜드마크'를 만들어보겠다는 꿈 등이 그것. 여기에 더해 박 대표는 조금 노골적인 꿈도 밝혔다.

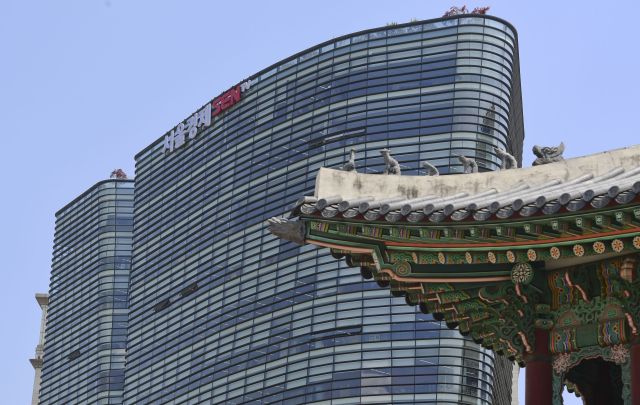

그는 가장 닮고 싶은 사람으로 문주현 엠디엠(MDM) 회장을 꼽는다. 박 대표는 "문 회장이 걸어온 길이 바로 제가 가고자 하는 길"이라고 망설임 없이 말한다.

그가 닮고 싶은 것은 디벨로퍼 1세대인 문 회장의 개척 정신이다.

여기에는 디벨로퍼 업계에서 흔치 않은 건축사 출신으로서 설계를 하는 후배들이 따를 수 길을 닦고자 한다는 의미가 담겨 있다.

이의 일환으로 그는 한국부동산개발협회(KODA)의 정책운영위원회 부위원장을 맡는 등 업계의 발전을 위해 활발하게 활동하고 있다.

설계는 디벨로퍼의 '주춧돌'

박 대표는 젊은 시절 작은 지방 건설사에서 일하며 30대 초반의 나이에 현장 소장을 맡기도 했다. 본격적으로 자기 일을 시작한 것은 2002년 한림건축종합설계사무소를 설립하면서부터다.

그런 그가 디벨로퍼의 세계에 눈을 뜬 것은 지난 2005년 라모도 쇼핑몰(중구 을지로) 프로젝트를 진행하면서 느낀 좌절감 때문이다. 박 대표는 "당시 설계와 감리를 같이 맡기로 했었는데 건설사와 금융사들이 기존에 자기들과 거래하는 업체를 선정하는 바람에 설계를 뺏겼다"며 "설계와 감리·개발을 같이하고 여기에 금융까지 아우르는 디벨로퍼의 꿈을 꾸게 만든 사건"이라고 설명했다.

비슷한 시기 평소 눈여겨 보던 땅이 시행사의 노력으로 용도가 크게 달라지는 사례를 본 것도 생각을 바꾸는 계기가 됐다. 그는 "2000년대 초반 중계동 지역에 상가로 허가가 난 땅이 있었는데 민간 시행사의 제안으로 지구단위계획이 변경돼 주거형 오피스텔로 용도가 변경되는 것을 보고 신선한 충격을 받았다"고 회상했다. 설계를 하는 사람들은 대체로 자기 테두리에 갇혀 있는 경향이 있어 정해진 법규 ,안에서 일을 해결하려 한다. 그 일을 겪고 나서 알을 깨고 나와야겠다는 생각을 했다는 것이다.

동시에 박 대표는 건축사이기에 가진 잠재력도 무궁무진하다고 강조했다.

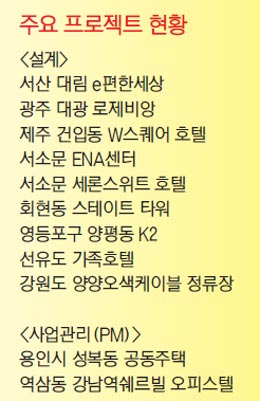

그는 "시행사가 땅을 사기 전에 제일 먼저 의뢰하는 것이 바로 설계"라면서 "설계를 토대로 사업성을 분석해 땅을 살지 말지를 결정하며 또 사업성이 없는 땅도 수익이 남도록 만들어주는 게 설계"라고 말했다. 이어 "설계는 디벨로퍼로 가기 위한 일종의 예행연습"이라며 "10년에 2~3개 정도 할 수 있는 시행과 달리 지난 10여년간 설계로 수십 개의 프로젝트를 진행했기 때문에 디벨로퍼로서 역량을 발휘하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

한림은 앞으로 계열사인 'KIW종합개발'을 통해 토지를 발굴한 다음 그 토지를 직접 개발하거나 규모가 큰 사업은 컨소시엄을 구성해 진행할 계획이다.

개발은 공공에 대한 기여

박 대표에게 어떤 철학으로 도시를 개발해야 하는지 물었다.

그는 "디벨로퍼는 일단 사업에서 이익을 남기는 게 중요하다"면서도 "여러 사람이 생활하는 도시의 경우 미관을 아름답게 하고 공공에 기여한다는 마음을 가지고 개발해야 한다"고 강조했다.

건축사로서의 경험은 박 대표가 이 같은 철학을 지키는 든든한 바탕이 될 것으로 보인다.

그는 "지금은 설계에서 디벨로퍼로 넘어가는 단계인데 설계에서부터 시작한 것을 굉장히 큰 행운이라 생각한다"며 "설계 용역을 맡다 보면 관에서 요구하는 사항과 시행사에서 요구하는 사항이 종종 충돌하는 상황을 겪게 되는데 공공의 관점에서 이를 조율하는 것이 설계자의 역할이기 때문"이라고 이유를 설명했다.

한림이 올해 하반기 착공을 목표로 준비하는 용인시 성복동 공동주택 프로젝트(시행 대행)도 바로 그런 사례다.

이 공동주택은 땅콩주택에서 아이디어를 가져온 것으로 지상4층짜리 주택 66세대를 짓는 프로젝트다. 특이한 점은 한 세대를 수직으로 올린다는 점이다.

박 대표는 "많은 사람들이 어린 시절 집 내부에서 계단을 통해 위층으로 올라가는 집을 갖는 꿈을 꾼 적이 있으며 실제 신혼부부와 결혼 10년 이내의 젊은 부부를 대상으로 사전 조사를 해보니 그런 집을 원하는 사람이 많았다"며 "성복동 프로젝트는 이 같은 꿈을 현실로 만들어주는 것"이라며 미소를 지었다.

그는 이 같은 개발 프로젝트를 발전시키면 지역 사회와 세대 간의 연결고리가 될 수 있다고 믿었다. 공동주택 프로젝트를 확장해 도심에 테마가 있는 미니 신도시를 만들고 그 안에 커뮤니티시설과 복지시설을 갖추면 다양한 계층과 세대가 함께 즐길 수 있는 공간을 만들 수 있다는 것이다.

모든 토지 소유주 직접 만나서 문제 해결 고병기 기자 |

사진=권욱기자