미국 정부가 제시할 ‘안보 청구서’의 윤곽이 보다 뚜렷해지면서 우리 정부도 본격적으로 한미 정상회담을 위한 채비를 갖추고 있다. 우리 정부는 무엇보다 불가피한 국방비 증액을 최대한 유리한 방향으로 이끌어가고 러시아·북한의 밀착과 연계해 주한미군의 전략적 유연성도 함께 다룰 것으로 보인다.

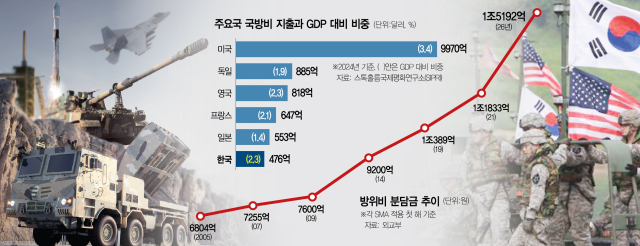

워싱턴포스트(WP)가 9일(현지 시간) 보도한 ‘한미 합의 초기 초안’은 이달 말 열릴 것으로 예상되는 한미 정상회담을 보다 구체적으로 그려볼 힌트다. 초안에 따르면 미국은 지난해 전체 국내총생산(GDP)의 2.3%였던 한국의 국방 지출을 3.8%까지 늘리는 방안을 검토했다. 지난해 우리나라의 국방비(61조 원)보다 40조 원 많은 100조 원가량을 염두에 둔 것이다. 앞서 미국과 국방비 증액에 합의한 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들의 5%보다는 낮지만 여전히 부담스러운 숫자다. 특히 2035년까지로 증액 시한이 정해진 나토와 달리 미국이 우리나라에는 단기간 내 증액을 요구할 가능성도 있다.

초안에 포함된 방위비 분담금 증액도 골치다. 방위비 분담금은 한미 양국이 나눠 내는 주한미군 주둔 비용으로 5년마다 한미 방위비분담특별협정(SMA)을 통해 결정한다. 지난해 타결한 제12차 SMA에 따른 2026년 한국의 방위비 분담금은 올해 대비 8.3% 인상된 1조 5192억 원(약 11억 달러)다. 도널드 트럼프 정부는 이보다 10억 달러가량 더 한국이 지출해 2배 가까이 늘려야 한다는 입장으로 알려졌다. 그는 지난해 대선 후보자 시절 “한국이 100억 달러를 지출해야 한다”며 특유의 과장된 화법으로 압박을 가하기도 했다.

초안에는 “대북 억제를 지속하는 동시에 대중국 억제를 강화하기 위해 주한미군 태세의 유연성을 지지하는 정치적 성명을 한국이 발표할 것”이라는 내용도 담겼다. 중국의 대만 침공 등 유사시에 주한미군도 개입한다는 ‘전략적 유연성’을 한국 정부가 공개적으로 지지하라는 것이다. 우리나라의 입장에서는 대북 억제력이 약화될 가능성 때문에 받아들이기 어려운 요구다.

미국의 구상이 점점 구체화되고 있는 만큼 관건은 어떻게 협상을 우리 쪽에 유리하게 끌어오느냐다. 국방비 증액의 경우에는 미국산 무기 구매를 통한 전략자산 강화, 한미 방산 협력 확대 등을 염두에 둘 수 있을 것으로 보인다. 국방비 간접 지출의 경우 민군 겸용의 인프라 투자 역시 해당된다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 “국방비와 방위비 분담금 증액을 동시에 요구해올 경우 우리나라의 부담이 상당하다”며 “우리 입장에서 최선은 국방비 인상을 장기적 목표로 합의하되 방위비 분담금 인상은 2배가 아닌 ‘완화된 수준’으로 가야 할 것”이라고 지적했다.

조비연 세종연구소 연구위원은 실리를 강조했다. 조 연구위원은 “무기 구매는 현대 전쟁의 최첨단화, 주한미군 조정 가능성, 미래 국방 등 밑그림이 그려진 상태에서 이뤄져야 한다”며 “오히려 미국이 가장 원하는 ‘중국 견제’에 수사적으로든, 선언적으로든 동참하면서 실익을 추구해야 한다”고 제언했다. 그는 일례로 일본의 ‘원 시어터(One Theatre)’ 구상을 언급하며 “곧바로 비용을 청구할 필요가 없는 동맹이라는 인식을 미국에 심어준 것”이라고 설명했다. 나카타니 겐 일본 방위상이 올 3월 피트 헤그세스 미 국방장관에게 제안한 원 시어터 구상은 미국·일본·필리핀 등이 동·남중국해를 하나의 전장으로 묶어 유사시 공동 대응하는 방안을 담고 있다.

주한미군의 전략적 유연성과 관련해서는 지난해부터 러시아와 북한의 군사·경제적 밀착이 가속화된 상황이라는 점 등을 근거로 설득에 나서야 한다는 조언이 나온다. 미국이 구상 중인 전략적 유연성에 주한미군 감축이나 재배치 등이 뒤따를지 등은 여전히 예상하기 어렵다. 늦어도 다음 달까지 공개될 것으로 알려진 트럼프 2기 행정부의 ‘2025 국방전략(NDS)’이 아직 완성되지 않은 상황에서 미국 측이 한미 정상회담에 얼마나 구체적인 청구서를 가져올지도 미지수라는 지적이다. 익명을 요구한 한 외교 전문가는 “도널드 트럼프 대통령의 즉흥적인 성격도 고려해 예상치 못한 의제를 내밀 경우도 염두에 둬야 한다”며 “그런 맥락에서 이재명 대통령은 한미 정상회담 전까지 그동안 협의되지 않은 의제들을 폭넓게 검토할 필요가 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ginger@sedaily.com

ginger@sedaily.com