동서양을 막론하고 자서전(自敍傳)은 자신의 삶에 대한 기록을 남기려는 인간 정신의 산물이다. 특히 정치·경제 분야에서 힘깨나 썼거나 있는 사람들은 ‘자의 반 타의 반’으로 자서전 출간에 대한 유혹을 받는다. 무엇보다 정치인들 입장에서 자서전은 자신을 알릴 수 있는 좋은 홍보 수단이다. 인기가 좋을 때 자서전을 내면 수십억·수백억 원대의 판권료를 포함해 짭짤한 부수입을 올릴 수도 있다.

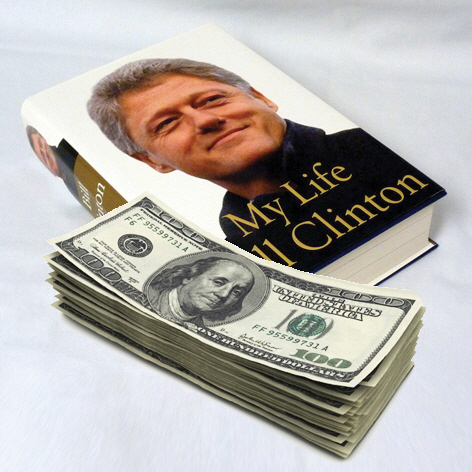

지금까지 자서전 판권료로 가장 많은 돈을 번 정치인은 빌 클린턴 전 미국 대통령으로 알려져 있다. 클린턴 전 대통령은 2004년 자서전 ‘마이 라이프’를 쓰는 대가로 1,500만달러를 받았다. 부인 힐러리 클린턴도 남편 못지않다. 2000년 첫 번째 자서전 ‘살아 있는 역사’를 집필하면서 “남편과 르윈스키의 스캔들도 솔직히 쓰겠다”고 하자 경쟁이 붙어 판권료가 800만달러까지 뛰었다. 이전 미국 퍼스트레이디의 회고록 판권료가 200만달러 수준이었다니 대박이라 할 만하다.

힐러리는 2014년 두 번째 자서전(어려운 선택들)으로 1,400만달러나 벌었다. 클린턴 부부의 막대한 판권료 수입에는 르윈스키 스캔들 등 사생활에 대한 대중의 관심이 크게 작용했지 싶다. 클린턴가(家)에는 못 미치지만 조지 W 부시 전 미국 대통령은 2010년 펴낸 자서전 ‘결정의 순간’으로 1,000만달러의 판권료를 받았다. 그렇다고 백악관에 입성해야만 높은 판권료를 보장받는 것은 아니다. 2009년 사망한 에드워드 케네디 전 미국 상원의원의 자서전(진실한 나침반) 판권료도 800만달러에 달했다.

경제계도 만만치 않다. 미국의 경제 호황기를 이끌었던 앨런 그린스펀 전 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 회고록(격동의 시대) 판권 값은 850만달러였다. 투자의 귀재 워런 버핏의 자서전(스노볼)과 잭 웰치 전 제너럴일렉트릭(GE) 최고경영자(CEO)의 저서(끝없는 도전과 용기)도 700만달러를 넘었다고 한다. 이런 숫자들이 무색해질 소식이 엊그제 전해졌다. 버락 오바마 전 미국 대통령 부부가 자서전 출판계약을 했는데 판권료가 무려 6,000만달러(약 680억원)를 웃돌 거라는 외신 보도다. 퇴임했는데도 식지 않는 인기에 돈벼락까지, 이래저래 오바마가 부럽다. /임석훈 논설위원

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shim@sedaily.com

shim@sedaily.com