세상이 요동치니 절대 흔들리지 않는 굳건한 무언가가 절실했다. 그런 묵직함이 산(山)만한 게 또 있으랴. 아침이면 인왕산을 스쳐지나 출근하고 저녁나절이면 광화문 너머로 북악산을 보며 퇴근하는, 꽤 많은 이들이 부럽다고 하는 길을 매일 오간다. 시국이니 세파니 시끄러워도, 사람은 들고 날지언정 산은 늘 묵묵하게 자리를 지킨다. 어제도 그랬고 오늘도 그랬으며 내일도 분명 그럴 것이다.

그 산 만큼이나 한결같은 화가가 유영국(1916~2002)이다. 평생을, 심지어 가슴에 심장박동기를 단 채 병고와 싸워가면서까지 추상(抽象·Abstraction)에만 매달려 산을 그리고 또 그린 작가다. 그저 ‘작품’이라 이름 붙인 이 1967년작은 부연 설명 없이도 세모난 노란색이 산으로 보이는 그림이다. 삼각형은 이제 막 크레파스를 쥐기 시작한 아이도 그렇게 그릴 정도로 산의 근원적 형태다. 저 순수한 샛노랑은 갓 피어난 개나리의 노란 꽃잎부터 저무는 해가 드리우는 석양빛 황금색까지 모두 아우르는 색이다. 그 색으로 인해 빛이 산을 비추는 게 아니라 산 스스로 태양이 되어 빛을 발산하는 것 같다. 산 아래로 푸른 계곡물이 흐르고 싱그러운 초록 벌판이 펼쳐진다. 기막힌 것은 산 그림자를 대신하는 보랏빛이다. 얇게 산을 에워싼 보라는 노란 산을 더욱 돋보이게 하는 동시에 절대적 존재감을 부각시킨다. 산의 왼쪽 위로, 오른쪽 아래로 선을 삐쳐 표현한 한 줄기 빛의 흔적 또한 절묘하다.

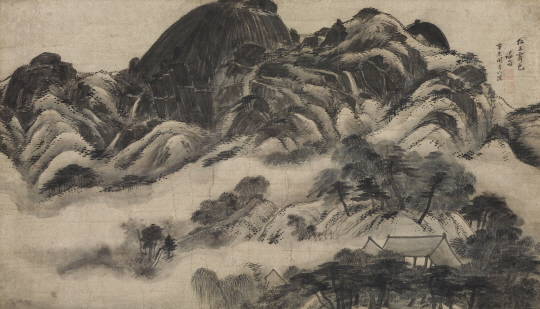

유영국의 산을 보노라면 눈물 닦으며 본 것 같은 촉촉한 겸재 정선(1676~1759)의 인왕산이 겹쳐진다. 눈으로 보는 풍경이 아닌 마음에 읽히는 풍광을 그렸다는 점에서 유영국은 정선을 닮았다. 겸재 이전의 조선 그림은 중국 화첩을 보고 따라 그리는 게 대부분이었고 이로 인해 사생화보다는 상상화에 가까운 ‘관념산수’가 유행했다. 하지만 겸재는 실제 경치를 보고 그린다는 뜻의 실경(實景)에서 한발 더 나아가 보이는 형태 너머의 본질을 꿰뚫은 ‘진경(眞景)산수’로 독자 노선을 개척했다. 국보 제216호 ‘인왕제색도’는 지금의 청와대 쪽에서 인왕산을 바라보고 그린 그림이다. 비 갤 제(霽)자를 쓴 ‘제색(霽色)’은 큰비가 그친 후 맑게 갰다는 뜻이다. 산을 지나던 겸재는 병석에 누운 친구 이병연(1671~1751)을 떠올렸다. 이병연이 시를 쓰면 정선이 그에 맞춰 그림을 그릴 정도로 둘은 각별했다. 그날따라 쏟아진 초여름 장맛비가 어쩌면 화가의 눈물이었을지 모른다. 붓을 꺼내 든 그는 개인 하늘처럼 지우(知友)의 병이 낫기를 바랐다. 사실 인왕산은 거대한 백색 화강암 산이라 실제는 흰 기운이 많지만 겸재는 굵은 선과 강렬한 농담을 섞어 진하게 그렸다. 시커먼 인왕산 바위가 무서울 정도다. 화가의 먹먹한 마음이 색으로 표현됐다.

“산은 내 앞에 있는 것이 아니라 내 안에 있다.”

이렇게 말한 유영국은 일본을 거쳐 서양미술을 받아들인 탓에 자칫 남의 것에 함몰될 수도 있었지만 자기 안에 자신만의 산을 가진 사람으로서 뚝심을 지켰다. 경북 울진에서 태어난 유영국은 얼마나 부자였던지 강원도에까지 소문이 퍼진 ‘유부자 집’의 셋째였다. 서울서 학교를 다니고 일본에서 유학했지만 그의 그리움은 늘 고향을 향했다. 작품 대부분은 고향 울진의 산을 마음에 품고 되씹고 곱씹은 결과다. 후기 인상주의 화가 폴 세잔(1839~1906)도 그토록 고향과 산을 그렸다. 프랑스 남부 엑상프로방스 출신인 세잔은 생빅투아르산을 즐겨 그려 60점 이상의 그림을 남겼다. 자연을 원통·구·원뿔 같은 기하학적 형태로 간주하고 단순하게 색채의 면으로 묘사한 것이나 보색대비로 그림자 효과를 준 것까지 여러모로 흡사하다.

겸재든 세잔이든 유영국이든 그들이 추구한 것은 보이는 것 이면의 본질이었고 거기서 숭고하고 장엄한 절대적인 어떤 것을 찾는 일이었다. ‘바람과 함께 사라지다’의 주인공 스칼렛 오하라는 “내일은 내일의 태양이 뜬다”고 했다. 유영국의 저 태양 같은 산은 흔들리지 않고, 내일도 그 자리를 지키고 있을 것이라는 확고한 약속을 건넨다. 든든하다.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com