예술가임에는 틀림없으나 작품을 촬영한 사진 자료 외에는 손에 남은 것이 없다. 막이 내리고 나면 그의 작품은 두 갈래 길 사이에 선다. 파기와 보관. 운명을 기다려야 하는 그의 작품은 대부분 집채만한 크기를 자랑한다. 작품(프로덕션)과 운명을 함께하는 이 예술품은 철저히 관객에 의해 살고 죽는 문제가 판가름난다. 올해로 꼭 30년이다. 무대를 상상하고 만들어온 무대 미술가 박동우 홍익대 공연예술대학원 교수가 무대를 만드는 일을 한지.

오는 30일 예술의전당에서 개막하는 창작가무극 ‘신과 함께-저승편’의 재연을 앞두고 서울 서초동의 작업실에서 만난 그는 무대 디자인을 “추출 내지 증류와 같다”고 했다. 그 예로 박 교수는 이번 무대 ‘신과 함께-저승편’을 꼽았다.

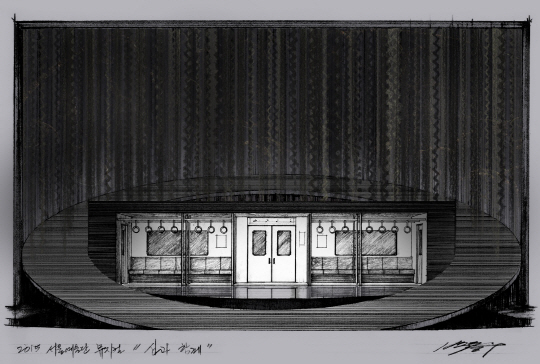

인기 웹툰을 원작으로 하는 이 작품은 주인공 김자홍이 저승세계에서 7개의 다양한 지옥을 지나 7번의 재판을 거치는 이야기와 이승에서 도망친 원귀를 잡는 저승사자들의 모험을 그린 이승세계의 이야기를 대비시키는 작품이다. 지난해 초연 당시 환상 속에만 존재하는 저승세계를 무대에 어떻게 구현할지를 두고 기대감이 컸다. 막이 오르자 ‘역시 박동우’라는 찬사가 쏟아졌다. 비스듬히 설치한 환형의 무대를 이중으로 배치해 회전시키며 윤회와 사필귀정의 메시지를 담았는데 분명하고 세련된 메시지가 더해지며 작품의 완성도를 높였던 탓이다. “‘신과 함께’의 주제는 ‘착하게 살자’죠. 그럼 이 주제를 장식에 의존하지 않고도 가장 단순하고 명료하게 표현할 방법을 찾아야죠. 대개 방법을 찾는데 시간이 걸리는데 ‘신과 함께’는 책을 덮자마자 무대가 떠올랐어요.”

그의 무대는 수다스럽지 않다. 연극 ‘세일즈맨의 죽음’에서는 무대 양쪽에 8미터 높이의 벽을 세우곤 이를 서서히 조여 오면서 주인공 로먼의 불안감을 전했다. 연극 ‘왕위 주장자들’에서는 나무를 천장에 매달아 뿌리째 흔들리는 세상과, 왕권을 향한 욕망을 담았고 연극 ‘가족’에서는 아파트를 45도 가량 기울여 위기의 가족을 묘사했다.

“작품의 최종적인 메시지는 배우가 전해야 한다”는 것은 그의 원칙이다. 박 교수는 “무대는 설명하는 공간도 장소를 재현하는 공간도 아니다”면서 “무대를 디자인할 때 ‘지금 왜 여기에서 이 작품을 해야 하는가’를 반드시 질문하고 그 답을 찾아야 좋은 무대가 나온다”고 했다. 작품의 동시대적 의미를 살리는데 무대가 핵심적인 역할을 해야 한다는 그의 철칙 탓이다.

박 교수 무대의 힘은 행간 읽기에서 나온다. 특유의 탁월한 문해력으로 그는 작품 속 깊은 곳에 숨겨진 주제를 끌어낸다. 머리 속 서랍에 켜켜이 쌓인 상상의 조각들은 작품을 할 때마다 꺼내쓴다. 시간이 날 때마다 소설을 읽으며 이야기가 펼쳐지는 무대를 상상한다.

길을 걸어도 되돌아오는 길은 반드시 다른 길을 택한다. 기차나 버스를 타도 반드시 창가에 앉아 밖을 살핀다. 새것에서 멀어지지 않아야 한다는 강박 탓이다. ‘신과 함께’ 무대를 구상할 때는 몇 년 전 강릉 단오제에 무속인들이 지전을 직접 만들던 모습을 본데서 아이디어를 얻기도 했다.

공연을 좋아하는 이들에게 박 교수의 무대는 언제나 즐거운 발견이다. 올 들어 연극 ‘메디아’, ‘왕위 주장자들’, ‘가족’에서 간결하면서도 핵심이 담긴 무대예술을 펼쳤다. 당장 이달 말과 내달 초 창작가무극 ‘신과 함께-저승편’, ‘아리랑’, ‘서편제’가 개막을 앞두고 있고 국내 초연하는 뮤지컬 ‘나폴레옹’의 무대도 다음 달 그의 손에서 탄생한다.

그의 명함 뒷면엔 그간 참여한 작품 제목이 빼곡하다. 연극, 뮤지컬에 무용과 오페라, 대중가요 콘서트까지, 여기에 공연장 설계까지 더하면 그의 이력서엔 빈틈이 없다. “연극은 추출한 주제를 집중적으로 표현하기 좋아요, 뮤지컬은 대중이 뭘 좋아하는지 고민하고 충분한 볼거리를 제공하려 노력하죠. 오페라는 수 백 년간 전 세계에서 수도 없이 공연된 고전 중의 고전을 나만의 방식으로 비틀어 보는 재미가 있어요.”

공연계에서 그를 칭송하는 말 중 하나는 “적은 제작비로도 박동우는 어떻게든 만들어낸다는 것”이다. 어떤 장르든 소화하는 그지만 스스로 전공 분야를 꼽으라면 장르가 아닌 작품의 분위기로 말한다. “밝고 맑고 명랑하고 희망찬 작품은 제가 잘 못 합니다. 저를 아는 사람들은 애초에 그런 작품을 의뢰하지 않죠. (웃음)”

올해 그는 무대 디자이너로서 30주년을 맞았다. 그가 닦은 길을 따라 국내에도 쟁쟁한 무대 미술가들이 배출됐다. 그간의 경험과 이론을 담아 책도 내 볼 생각이다. “텔레비전이나 스마트폰 같은 2차원 매체가 주지 못하는 공간 체험을 극장에서 할 수 있죠. 옛날에는 회화가 기록의 역할을 하다가 사진이 나오고 회화의 시대는 끝났다고 했죠. 하지만 사진이 기록의 영역을 가져가면서 회화는 진정으로 예술의 영역을 탐구할 수 있었어요. 공연 역시 영화가 분화해 나가면서 재현을 넘어선 연극성의 본질을 찾게 됐어요. 재생 매체들이 늘어날수록 재생이 아닌 현장표현이라는 본질적인 부분을 탐구하게 될 거고 그 안에서 무대 미술가들의 역할은 더 중요해질 수밖에 없습니다.” /서은영기자 supia927@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >