국제신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 21일 중국의 국가신용등급을 한 단계 내렸다.

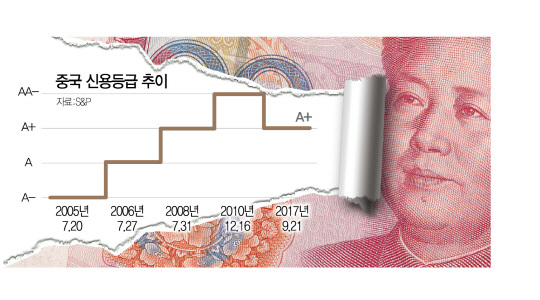

블룸버그통신은 3대 국제 신평사 가운데 중국의 신용등급을 상대적으로 높게 유지해온 S&P가 등급을 기존 ‘AA-’에서 ‘A+’로 한 단계 강등했다고 이날 보도했다. 등급을 낮추면서 종전에 ‘부정적’이던 등급 전망은 ‘안정적’으로 변경됐다. S&P는 지난해 3월 중국의 등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향하며 강등을 예고한 상태였다.

S&P의 이번 중국 신용등급 하향조정으로 글로벌 3대 신용평가사의 중국 신용등급은 모두 비슷한 수준으로 조정됐다. 앞서 무디스는 지난 5월 급증하는 부채를 이유로 중국 신용등급을 ‘Aa3’에서 ‘A1’으로 낮췄으며 피치는 2013년 4월 가장 먼저 ‘A+’로 중국의 국가 신용등급을 강등했다.

S&P의 이번 등급 강등은 무디스와 마찬가지로 급격히 늘어나는 중국의 부채를 염두에 둔 결정이다. S&P는 중국이 고속 성장을 하는 과정에서 경제 리스크가 증가했고 급격히 늘어나는 부채가 금융 시장 등에 큰 부담을 주고 있다고 지적했다. 고속 성장 과정에서 정부가 눈감아왔던 부채 문제가 성장 둔화와 맞물려 중국 경제의 발목을 잡을 수 있다는 것이다.

국제결제은행(BIS)에 따르면 중국의 국내총생산(GDP) 대비 정부 부채 비중은 45.6%(2016년 6월 말 기준)로 낮은 편이지만 실제 수치는 훨씬 넘어설 것이라는 게 글로벌 시장의 지배적인 평가다. GDP 대비 기업 부채 비중은 167.6%로 미국(72.4%) 영국(75.1%) 일본(98.7%) 한국(105.7%)보다 높다. 2008년 160%였던 중국의 GDP 대비 총부채(정부와 기업) 비율은 지난해 277%로 8년 새 100% 포인트 넘게 치솟았다.

전문가들은 이번 S&P의 등급 강등이 이미 예고됐던 일인 만큼 당장 시장 전반에 미칠 파장은 크지 않을 것으로 보고 있다. S&P의 킴엥 탄 상무는 최근 기자간담회에서 “중국의 신용등급이 강등될 가능성이 3분의1 이상”이라고 사전 경고를 하기도 했다.

다만 중국 정가는 S&P의 예고된 신용등급 강등에도 반발 기류가 짙다. 중국 정부는 지난 5월 무디스에도 “중국 정부의 구조개혁 성과는 평가하지 않고 위험 요인만 과대평가했다”고 반박했다. 특히 정가에서는 다음달 18일 열리는 19차 중국 공산당 전국대표대회(당대회)를 한 달 여 앞두고 S&P가 의도적으로 지도부 흠집 내기에 나섰다는 불만의 목소리도 나오고 있다. 실제로 이번 S&P 조치가 미묘한 정치적 파장을 만들 수도 있다는 관측도 나온다. 당 대회에서 절대 권력 체제를 확립하고 2기 집권 지도부를 자신의 측근으로 채우려는 시진핑 중국 국가 주석에게 악재로 작용할 수 있기 때문이다. 블룸버그통신은 “S&P의 이번 신용등급 강등은 몇 주 앞으로 다가온 중국 공산당 당대회를 앞두고 지도부 교체를 준비하는 중국 공산당 지도부에 큰 부담을 안겨줄 것”이라고 지적했다.

시장 일각에서는 최근 중국 경제의 회복세를 감안할 때 S&P 등 글로벌 신용평가사의 중국 신용등급 강등이 2015년 증시 폭락과 지난해 초 외환시장 격동을 반영한 뒷북 평가라는 지적도 있다. 지난해 1·4~3·4분기에 각각 6.7%(전년 동기 대비)였던 중국의 분기별 경제성장률은 지난해 4·4분기에 6.8%로 높아졌고 올 들어서는 2·4분기 6.9%를 기록하며 다소 안정세를 찾았다는 평가가 나오고 있기 때문이다. 중국의 증시도 지난해 2월 저점 수준 대비 25% 가까이 상승하며 글로벌 증시 강세 대열에 합류하는 분위기다. /베이징=홍병문특파원 hbm@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hbm@sedaily.com

hbm@sedaily.com