중국 상하이(上海)는 동서양 문물이 신비롭게 조화를 이루는 도시다. 볼거리도 물론 수두룩하다. 푸둥 지구에는 둥팡밍주(東方明珠)가 우뚝 서 있고 신톈디(新天地) 일대에는 명품 가게와 유럽풍 카페가 즐비하다. 프랑스 조계지와 예원 일대도 빼놓을 수 없는 ‘방문 리스트’다.

그러나 손에 대한민국 여권을 쥔 여행객이라면 이들 장소만 둘러보고 귀국길에 오르기에는 영 기분이 허전할지도 모른다. 선조(先祖)들이 도시 곳곳에 남긴 분투의 흔적이 우리 뒷목을 가만히 잡아당기기 때문이다. 과거 항일투쟁의 거점이었던 상하이는 임시정부의 태동지였고 윤봉길 의사가 폭탄 투척을 감행한 도시였다. 결기 하나로 절망의 역사를 통과한 그 현장을 직접 눈으로 확인하고 싶었다. 멀리 여행 가서 남들 다 구경하는 명소를 찾지 않을 수는 없지만 여정의 기록은 임시정부와 윤봉길 의사 기념관을 중심으로 남기리라 생각하며 짐을 꾸렸다.

인천 활주로를 박차고 날아오른 비행기는 한 시간 반 만에 푸둥국제공항에 안착했다. 숙소에 짐을 푼 뒤 카메라를 둘러메고 곧장 임시정부 유적지로 향했다. 지하철 1호선 황피난루역 2번 출구로 나와 표지판을 따라 걸으니 10분이 채 안 돼 임시정부에 다다랐다. 오후3시께 도착했는데 매표소 앞에 기다란 줄이 있었다.

티켓을 끊은 후 직원이 주는 비닐 덮개를 신발에 씌우고 들어가면 임시정부 요원들이 사용한 회의실이 나온다. 김구 선생 흉상 뒤로는 태극기 두 개가 ‘X’자 모양으로 힘찬 대각선을 그리고 있다. 삐걱거리는 목조계단을 밟고 올라가면 ‘김구 선생 집무실’과 ‘정부 집무실’이 보인다. 종이와 붓, 찻잔과 전화기 등이 예전 모습 그대로 보존돼 있다. 간이침대가 놓인 3층은 당시 요원들이 숙소로 사용했던 공간이다.

‘사진촬영 금지’라는 안내 팻말에도 불구하고 이따금 찰칵찰칵 울리는 카메라 소리가 정적을 깼다. ‘도둑 촬영’이 스쳐 지나가는 찰나의 기억을 온전히 붙들기 위한 몸부림이라면 누가 이들의 사소한 ‘규정 위반’을 힐난할 수 있을까 싶었다. 그러고 보니 임시정부를 찾은 방문객들은 하나같이 똑같은 색깔의 여권을 들고 있었다. 이곳을 한 걸음만 벗어나도 지구촌 곳곳에서 온 여행객 틈에 끼인 나는 그들과 동시대를 사는 세계인이었으나 임시정부 안에서는 특별할 것 없는 소품 하나에도 마음이 떨리는 한국인이었다.

임시정부 유적지가 문을 여는 시간은 오전9시이며 오후4시30분 이후에는 표를 살 수 없다. 오전11시부터 오후1시30분까지는 잠시 문을 닫는다는 점도 유념해야 한다. 요금은 20위안(약 3,400원).

이제 훙커우 축구장 근처에 위치한 루쉰공원으로 갈 차례다. 루쉰공원은 지난 1932년 4월29일 일왕 생일과 일본군의 상하이 점령 성공을 축하하는 기념식에서 윤봉길 의사가 폭탄을 던진 현장이다. 원래는 훙커우 공원으로 불렸으나 1956년 루쉰의 묘를 이곳으로 옮기면서 이름이 바뀌었다.

공원에 들어서니 시끌벅적한 도심과는 완전히 다른 세상이 펼쳐졌다. 녹지를 가득 메운 풀과 나무 내음이 바람에 실려 날아왔다. 한쪽 구석에는 연세 지긋한 노인들이 카드놀이로 시간을 보내고 있었고 저쪽에는 건장한 사내가 인력거 형태의 전동차에 방문객을 태우고 평온한 속도로 이동하고 있었다. 한 사람의 여행지가 누군가에게는 노동의 공간이었고 또 다른 이에게는 일상의 휴식처였다. 입이 떡 벌어지는 인파의 번잡스러움에 지친 심신이 푸른 나무와 투명한 강물의 기운을 받아 되살아났다.

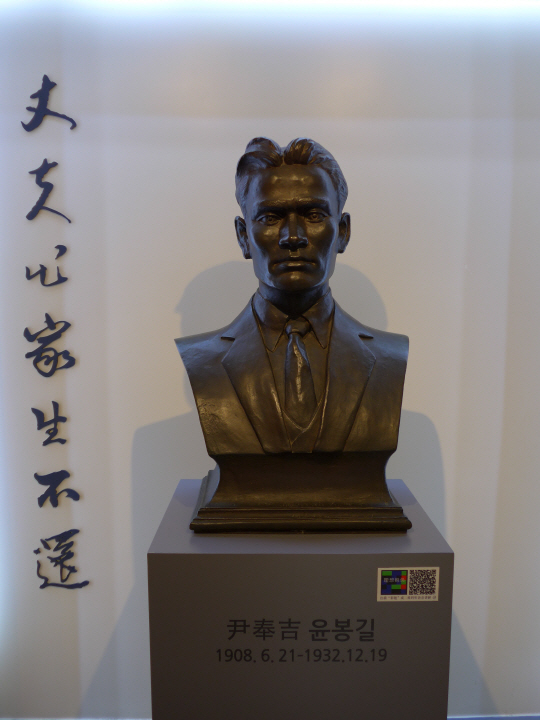

윤 의사의 호(매헌)에서 이름을 딴 기념관인 ‘매원(梅園)’은 공원 정문에서 460m 떨어진 거리에 조성돼 있다. 공원 입장은 무료지만 매원을 관람하려면 20위안을 내야 한다. 매원 입구에 윤 의사의 업적을 기린 비석이 세워져 있고 기념관 안에는 거사 직전 김구 선생과 교환한 윤 의사의 시계, 의거 당시 사용한 도시락폭탄 등이 전시돼 있다.

윤 의사는 의거 당일 김구 선생과 조찬(朝餐)을 같이 하며 이런 제안을 했다고 한다. “이 시계는 6원을 주고 샀는데 선생님 시계는 2원짜리니 제 것하고 바꿉시다. 제 시계는 앞으로 한 시간밖에 쓸 데가 없으니까요.” 거사가 끝나면 자신의 짧은 인생도 함께 막을 내릴 것이라는 사실을 알고 있었던 셈이다. 그의 예감대로 현장에서 곧바로 체포된 윤 의사는 볼품없이 삐쩍 마른 나무 기둥에 묶여 총살당했다.

그는 한배를 탄 동지들이 숭고한 목숨을 하늘에 바치고 또 바치면 ‘민족 독립’이라는 대의(大義)를 실현할 수 있을 것이라 확신했을까. 쉽게 단정하기 힘들지만 영화 ‘밀정’을 보면 당시 민족 투사들이 품은 꿈 한 자락을 추측할 만한 실마리가 나온다. ‘밀정’에서 의열단장 정채산은 이렇게 웅변한다. “우린 실패해도 앞으로 나아가야 합니다. 그 실패를 딛고 전진하고 더 높은 곳으로 올라서야 합니다.” 윤 의사의 심정도 이와 다르지 않았으리라 짐작하며 기념관을 빠져나왔다. /글·사진(상하이)=나윤석기자 nagija@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >