28일 중국 정부가 베이징과 산둥 지역 여행사들에 한국행 단체관광을 허용한 것은 반쪽짜리이지만 지난 3월15일 시작된 ‘여행 금한령’의 본격적인 해제 신호다. 8개월여 만에 다시 시작될 유커(遊客·중국인 관광객)의 귀환, 우리는 이를 ‘관광강국 코리아’의 기회로 살릴 수 있을까. 중국의 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 보복 조치 이후 그 취약성을 적나라하게 드러낸 한국관광의 민낯을 보면 그리 낙관적이지 않다. 서울경제신문은 ‘여행 금한령’을 계기로 여전히 싸구려 관광에 의존적이고, 새로운 관광 캐시카우 창출에 소홀하며, 제2 사드 사태 방지책이 미비한 현재의 구조를 깨고 진정한 ‘관광강국 코리아’로 거듭나는 길을 여행 업계, 전문가들과 함께 3회에 걸쳐 모색해본다.

<상>관광상품, 품격부터 높이자

# 2박3일 일정으로 서울을 찾은 중국인 쑨훙(42·가명)씨는 25일 오후 광화문의 동화면세점을 시작으로 ‘쇼핑 투어’에 나섰다. 그는 한국 면세점에서 물건을 산 뒤 중국으로 돌아가 적당한 이윤을 붙여 되파는 일로 먹고사는 ‘보따리장수(代工·다이궁)’다. 지난주 말에도 그는 서울 면세점 다섯 곳을 순회하며 각종 화장품과 건강식품을 잔뜩 구매했다. 면세점 업계의 한 관계자는 “사드 보복에도 불구하고 중국 보따리상들이 여전히 활개를 치면서 전체 매출은 오히려 늘어났다”고 전했다.

# 중국인 리웨이(26·가명)씨는 사드 배치를 둘러싸고 한국을 겨냥한 중국 정부의 보복 조치가 시행되기 전인 올해 초 지인들과 함께 서울을 찾았다. 3박4일의 패키지 상품 가격이 1,200위안(약 20만원)에 불과하다는 소리를 듣고 ‘이게 웬 떡인가’ 싶어 일정표도 꼼꼼히 살펴보지 않고 짐을 꾸렸다. 하지만 인천공항에 도착한 지 반나절이 채 안 돼 후회가 스멀스멀 올라왔다. 숙소는 서울 도심을 한참 벗어난 곳이었고 여행기간 내내 허름한 고깃집과 중국 식당 등을 전전하며 간신히 허기만 면하는 수준으로 끼니가 제공됐다.

국내 관광 업계는 이번 중국 정부의 ‘여행 금한령’ 해제를 크게 반기면서도 관광산업 구조의 환골탈태가 시급하다고 입을 모은다. 업계 관계자는 “중국이 ‘사드 해빙’을 위한 첫발을 뗀 만큼 다른 지역들에 대한 단체상품 금지 해제도 시간문제일 것으로 보인다”며 “중국의 이번 조치를 디딤돌 삼아 우리 정부와 유관기관들은 유커들이 본격적으로 몰려오기 전까지 관광 분야의 체질을 전면적으로 혁신하기 위한 로드맵 마련에 나서야 한다”고 조언했다.

관광 전문가들은 무엇보다 보따리장수와 싸구려 쇼핑 여행으로 상징되는 관광 업계의 민낯을 직시하면서 상품의 품격을 높이는 것을 최우선 과제로 삼아야 한다고 지적한다. 변정우 경희대 호텔경영학과 교수는 “제값을 받더라도 좋은 상품으로 고객 만족도를 높이는 방향으로 전략을 수정해야 한다”며 “이 전략이 성공하면 한국에 대한 좋은 인상 덕분에 다시 우리나라를 찾는 관광객이 늘어날 것”이라고 말했다. 김남조 한양대 관광학부 교수는 “중국인을 겨냥한 단체상품이라고 해도 원가를 감안해 가격을 책정하되 관광지로서 한국의 진면목을 보여줄 수 있는 프로그램 마련을 본격적으로 고민할 시점”이라고 강조했다.

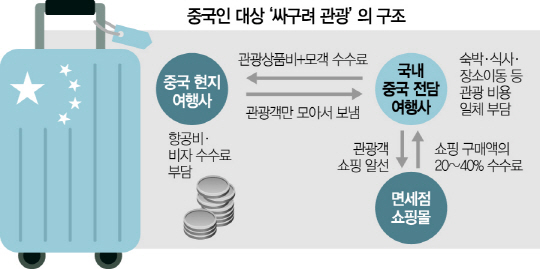

가장 큰 문제는 중국인 단체관광객을 대상으로 한 여행 업계에 초저가 상품이 판을 치게 만드는 현지 여행사와 국내 여행사 간의 불합리한 생태계다. 중국 현지 여행사가 단체관광객을 모아 기본적인 프로그램을 기획하면 한국 여행사들이 이 상품을 따내기 위해 경쟁적으로 달려든다. 상식대로라면 거래를 성사시킨 한국 여행사가 중국 여행사로부터 숙박·식사·교통 등 관광비용 일부를 보전받아야 하지만 실제로는 그 반대다. 한국 여행사가 거래를 따내기 위해 유커 1명당 400위안(약 6만6,000원) 안팎의 돈, 즉 인두세를 중국 여행사 측에 지불한다. ‘갑(甲) 중의 갑’인 중국 여행사는 마치 경매에 부치듯 더 많은 인두세를 내는 여행사에 일을 맡긴다. 호텔을 최대한 수도권에서 멀리 떨어진 곳에 잡고 저렴한 식당만 찾아다니는 것은 인두세 지불로 인한 출혈을 메우기 위한 몸부림이다. 관광일정의 대부분을 쇼핑으로 때우는 것 역시 여행사와 특약을 맺고 있는 쇼핑센터와 면세점으로부터 구매액의 20~40%를 수수료로 받아 챙기려는 고육책이다. 한 업계 관계자는 “심지어 가이드와 여행사가 모의해 중국 관광객에게 호텔 객실이 다 차버렸다고 양해를 구한 뒤 찜질방으로 데려가는 경우도 봤다”고 전했다.

동남아 관광객을 겨냥한 여행상품 중에도 ‘싸구려 패키지’는 흔하다. 한 블로그에 따르면 올 8월7일 태국의 한 영자 신문에는 ‘한국 여행 초저가 상품, 2박4일에 8,300밧(29만원)’이라는 광고가 대문짝만 하게 실렸다. ‘해리’라는 아이디를 사용하는 이 블로거는 “항공권을 포함해 나흘 동안 29만원의 가격으로 여행하려면 태국인들은 도대체 한국의 어떤 곳에서 잠을 자고 어떤 음식을 먹게 되는 것일까”라며 냉소했다.

이런 ‘돌려막기’ 식의 덤핑 관행은 한국의 이미지를 실추시키고 있다. 실제로 미국의 ‘US 뉴스 앤드 월드 리포트’가 올해 3월 36개국 2만1,000명을 대상으로 여행 가치와 전통문화자산 순위를 조사한 결과 한국은 각각 67위, 44위에 머물렀다. 해외 관광객의 한국 재방문율(2회 이상 우리나라를 찾은 관광객의 비율)도 제자리걸음을 반복하고 있다. 한국관광공사가 지난해 방한 외국인을 대상으로 조사한 결과 중국과 태국 관광객의 한국 재방문율은 각각 29.5%, 39.4%에 불과했다. 김 교수는 “반만년의 문화유산을 간직하고 있음에도 싸구려 쇼핑 관광에만 치중하니 이런 결과가 나오는 것은 당연하다”고 지적했다. /나윤석기자 nagija@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >