증권사 최고경영자(CEO)의 ‘장수’ 추세가 확산되면서 임기 만료를 앞둔 수장들의 연임 여부에도 관심이 쏠리고 있다. 연말이면 받아드는 실적 성적표에 따라 단명하기도 했지만 최근에는 중장기 비전을 끌고 나가는 것이 더 중시되는 분위기다. 최근 국내외 증시의 변동성이 커진 상황에서 내년 사업계획을 잡는 것마저 쉽지 않아 증권사 대표들의 교체 여부를 두고 각 회사들도 고민이 적지 않아 보인다.

7일 금융투자 업계에 따르면 초대형 투자은행(IB) 5개 증권사 중 NH투자증권(005940)만 올해 취임한 정영채 대표의 임기가 오는 2020년까지 예정돼 있다. KB증권은 올해 임기가 만료되고 미래에셋대우(006800)와 한국투자증권은 내년 3월 임기가 끝난다. 삼성증권은 장석훈 부사장이 대표이사 직무대행이라 따로 임기는 없는 상황이다.

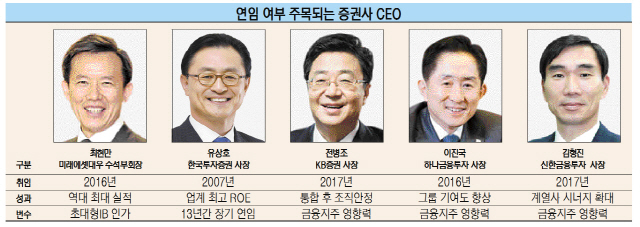

미래에셋대우는 최현만 수석부회장과 조웅기 사장의 임기가 내년 3월까지다. 지난해 통합 원년을 무난히 이끌었고 올해도 사상 최대 실적이라는 성과를 보이고 있다. 박현주 회장이 미래에셋대우 회장에서 내려와 글로벌투자전략책임자(GISO)와 홍콩법인 회장으로 해외사업을 진두지휘할 수 있는 것은 최 부회장이라는 든든한 조력자와 각자 대표를 맡은 전문경영인 체제가 자리 잡았기 때문이다. 공정거래위원회 조사가 초대형 IB 인가에 영향을 줄 수는 있지만 연임에는 변수가 되지 않을 것으로 전망된다.

증권가의 가장 큰 관심은 유상호 한국투자증권 대표의 ‘12연임’ 여부다. 올해 상반기 2,872억원의 당기순이익을 내며 업계 최고 수준의 자기자본이익률(ROE)을 기록했다. 단기금융업(발행어음) 인가 1호 초대형 IB로 순항하며 베트남·인도네시아 등 동남아시아 금융시장으로 영역도 확장하고 있다. 장기 연임을 지적하는 목소리도 있지만 오너인 김남구 한국투자금융지주 부회장의 신임이 워낙 두텁다. 내부적으로 아직 후계자가 마땅찮고 순항하는 배의 선장을 바꿀 이유가 없다는 평가가 나오는 만큼 연임이 유력하게 점쳐진다.

KB증권은 지난 2017년부터 지속된 윤경은·전병조 투톱체제가 이어질지 주목된다. KB금융(105560)지주 관계자는 “현재 KB증권이 3·4분기까지 실적이 워낙 좋은데다 통합 과정이 잡음 없이 진행되고 있는 것은 강점”이라며 “다만 아직 계열사 대표와 관련해 어떤 방향성도 잡히지 않은 상황”이라고 말했다. KB금융지주는 통상 12월20일께 계열사 대표 후보추천위원회를 여는데 올해 증권뿐 아니라 7개사 9명의 대표를 결정해야 한다.

같은 금융지주 계열인 하나금융투자와 신한금융투자도 이진국 대표와 김형진 대표가 내년 3월 임기 만료를 앞두고 있다. 두 회사 모두 실적만 놓고 보면 나무랄 게 없다. 이진국 대표는 IB 역량을 강화하며 초대형 IB로 나아가겠다는 금융지주 차원의 기조를 충실히 이행했다는 평가를 받는다. 실적 관련 그룹 내 기여도는 지난해 5%에서 8%로 증가했다. 김정태 하나금융그룹 회장의 신뢰가 큰 것으로 알려졌다.

김형진 대표도 디지털 전략을 가속화하는 체질 개선에 나서면서도 5년 내 최대 수익을 냈던 2015년 영업이익을 뛰어넘는 등 내실을 다졌다. 김 대표는 성과주의에 기반한 조직문화를 장기적이고 체계적인 인재 육성 프로세스로 구축했다. 취임 초만 해도 30년 가까이 몸에 밴 은행 문화가 증권업과 조화를 이뤄낼 수 있을지에 대한 염려도 있었지만 전략적인 방향 제시와 탁월한 추진력으로 이를 불식시켰다는 분위기다.

KB증권·하나금융투자·신한금융투자는 올해 초 논란이 됐던 금융회사 CEO ‘셀프 연임’ 논란이 변수가 될 수도 있다. 금융회사 임원후보추천위원회의 독립성이 강화된 만큼 증권사 CEO들 역시 금융지주에서 사실상 내정하고 요식행위처럼 이사회를 거치던 관행이 유지되기 힘들어졌기 때문이다. 지금까지는 CEO가 본인이 추천한 사외이사들과 함께한 회의에서 CEO의 연임을 결정했지만 앞으로는 임원 후보로 추천받는 당사자는 회의에 참석할 수 없게 됐다. 증권 업계 관계자는 “금융당국이 은행 쪽에 포커스를 주로 맞췄지만 증권사 역시 자유로울 수 없는 만큼 CEO 선정 과정도 신경 쓰지 않을 수 없을 것”이라고 예상했다.

/김광수·김보리·박성규기자 bright@sedaily.com

bright@sedaily.com

bright@sedaily.com