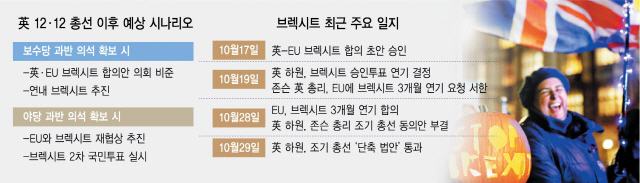

‘브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴, Brexit)’를 놓고 갈등과 혼란을 지속해온 영국 의회가 결국 조기총선 카드를 택했다. 이로써 지난 7월 취임 이후 실시한 주요 표결에서 잇따라 패배하며 궁지에 몰렸던 보리스 존슨 영국 총리가 브렉시트 교착 상태를 타개할 수 있을지 주목된다. 하지만 현재로서는 어떤 정당도 하원 과반 의석을 확보하지 못한 상황이라 총선 이후 브렉시트를 둘러싼 혼돈이 이어질 수 있다는 우려도 나온다.

29일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 영국 하원은 이날 오는 12월12일 총선을 진행하는 내용의 ‘단축법안’을 찬성 438표, 반대 20표로 통과시켰다. 이에 따라 영국은 1923년 이후 96년 만에 처음으로 12월 총선을 치르게 됐다. 2017년 조기총선을 실시한 영국에서는 원래대로라면 2022년 총선이 진행될 예정이었다.

7월24일 취임한 존슨 총리는 그동안 ‘고정임기의회법’에 따라 세 차례 조기총선 동의안을 상정했지만 모두 통과에 필요한 전체 의석의 3분의2에 달하는 찬성을 얻지 못해 무산됐다. 전날 세 번째로 상정한 총선 동의안이 부결되자 존슨 총리는 단축법안을 통한 12월 총선을 다시 추진해 결국 성공했다.

고정임기의회법에 따른 조기총선 동의안이 하원 3분의2 이상의 찬성이 필요한 것과 달리 단축법안은 하원 과반의 지지만 얻으면 통과된다. 이날 존슨 총리는 법안 토론에 앞서 “지금과 같은 교착상태에서 벗어나 브렉시트를 완수하는 데는 한 가지 방법밖에 없다”며 “의회를 다시 채우고 국민에게 선택권을 주자”고 조기총선의 정당성을 강조했다.

그동안 브렉시트 추진이 번번이 의회의 벽에 가로막혔던 존슨 총리에게 이번 조기총선은 ‘정말 유럽연합(EU)을 탈퇴할지’에 대한 민심을 파악할 수 있는 바로미터의 성격이 강하다. 이에 존슨 총리는 과반 의석을 확보해 충분한 지지를 토대로 EU와 마련한 브렉시트 합의안 비준 절차를 신속히 끝낼 계획이다.

앞서 19일 영국 하원에서 브렉시트 이행법안을 만들기 전까지는 합의안 승인을 보류한다는 내용의 수정안을 통과시키면서 영국과 EU 회원국이 마련한 합의안은 표결되지도 못하고 보류된 상태다. EU 회원국은 29일 이달 31일로 예정된 브렉시트를 3개월 연기해달라는 영국의 요청을 공식 승인했지만, 영국 의회가 합의안을 비준할 경우 최종 시한보다 먼저 EU를 탈퇴할 수 있게 했다. 존슨 총리는 충분한 의석을 확보해 연내 브렉시트 완수도 추진하겠다는 입장이다.

하지만 이 같은 존슨 총리의 계획이 실현될지는 불투명하다. 현재 총 650석인 하원 의석 중 집권 보수당은 288석으로 절반에 미치지 못한다. 25일 BBC에서 공개한 지지율 여론조사를 보더라도 보수당이 36%로 노동당(24%)을 10%포인트 이상 앞서지만 과반 의석 확보는 확신할 수 없는 상황이다. 보수당과 연립정부를 구성해온 북아일랜드 민주연합당(DUP)의 현재 의석(10석)을 합해도 과반을 차지하기 어렵다. 존슨 총리가 과반 의석을 확보하지 못한다면 브렉시트 교착상태를 타개할 동력을 얻지 못해 결국 어떤 합의도 없이 EU를 탈퇴하는 ‘노딜’ 위험도 남아 있다.

야당이 선전할 경우 브렉시트의 향방은 완전히 달라질 수 있다. 스코틀랜드민주당(SNP)과 자유민주당은 현재 브렉시트 자체를 반대하는 입장이며 노동당은 영국이 EU 관세동맹에 잔류해야 한다는 ‘소프트 브렉시트’를 주장하는 상황이다. 이에 따라 야당이 승기를 잡으면 EU와의 브렉시트 재협상 추진부터 2차 국민투표, 브렉시트 철회 등 다양한 시나리오가 가능하다.

지금까지 세 차례나 부결됐던 조기총선 법안이 이날 하원을 통과한 것도 노동당을 포함한 야당이 입장을 바꿨기 때문이다. 앞서 노딜 가능성이 남아 있다며 조기총선을 거부한다는 뜻을 밝혀온 제1야당 노동당의 제러미 코빈 대표는 “EU가 브렉시트 연기를 승인하며 노딜의 위험이 사라졌다”면서 “이제 영국의 실질적 변화를 위한 가장 야심 차고 급진적인 선거 캠페인을 시작할 것”이라고 공언했다.

한편 조기총선 법안이 조만간 상원 표결을 거친 후 엘리자베스 2세 여왕의 인가를 받으면 총선 실시가 확정되고 의회는 다음달 6일 해산된다.

/전희윤기자 heeyoun@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

heeyoun@sedaily.com

heeyoun@sedaily.com