감사원이 금융감독원장 직속 금융소비자보호처(금소처)의 분리 방안을 금융위원장에게 마련하라고 주문하면서 금소처가 탄생 8년 만에 금감원으로부터 독립할지 관심이 쏠린다.

7일 금융당국에 따르면 감사원은 전날 “단일기관(금감원)이 ‘건전성 감독’과 ‘금융소비자 보호’라는 상충하는 기능을 담당하는 현재의 감독체계는 소비자를 보호하는 데 본질적으로 한계가 있다”며 “정부 방침과 해외 사례 등을 종합적으로 고려해 제도적 개선방안을 모색할 필요가 있다”고 밝혔다.

건전성 감독과 소비자보호는 서로 부딪히는 가치다. 예를 들어 금융사의 부채가 많아지면 건전성을 감독하는 금감원은 공격적인 영업을 용인할 수밖에 없다. 그 과정에서 소비자 보호는 뒤로 밀릴 수 있다. 과거 저축은행 후순위채 발행이 대표적이다. 금감원은 부실 저축은행의 자본확충을 위한 후순위채 발행을 허용해 기관투자가도 매수하지 않는 후순위채를 개인이 샀다. 결국 개인투자자는 막대한 손실을 봤다. 금융사 건전성 제고를 위해 소비자 보호 가치가 희생된 셈이다.

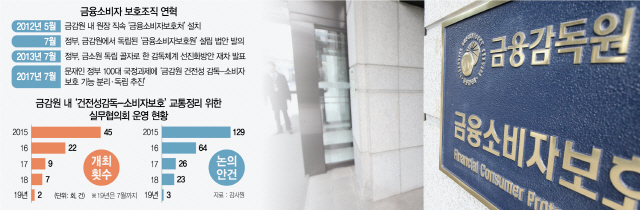

이에 따라 지난 2008년 금융위기 이후 미국 등 선진국도 건전성 감독과 소비자보호 기능을 제도적으로 분리하고 있다. 금감원은 건전성 감독과 소비자보호 업무의 교통정리를 위해 내부에 실무협의회를 설치했지만 잘 운영되지 않고 있다. 감사원에 따르면 회의 개최 횟수는 2015년 45회에서 2018년 7회, 지난해는 7월까지 단 2번 열리는 데 그쳤다. 논의 안건 역시 같은 기간 129건에서 23건, 3건으로 쪼그라들었다.

금감원 내 금소처를 분리·독립하자는 정책은 2012년부터 추진됐던 것이다. 이명박 정부 말기인 2012년 5월 금감원 내 원장 직속 금소처가 설치됐고 이후 7월에는 정부가 금감원에서 독립된 금융소비자보호원(금소원) 설립 법안을 발의했다. 박근혜 정부 초창기인 2013년 정부는 금소원의 독립을 골자로 한 ‘금융감독체계 선진화방안’을 재차 발표했다. 문재인 정부 역시 출범 초기 100대 국정과제에 금감원의 건전성 감독과 소비자 보호 기능의 분리·독립을 추진하겠다고 적시했다.

하지만 금융위·금감원 밥그릇 싸움에 휘말려 실현되지 못했다. 금감원 입장에서는 부원장, 부원장보, 여러 개의 국(局)과 약 200여명의 직원을 둔 부서가 떨어져 나가는 것이므로 부정적 생각이 강했다. 금융위 역시 무리하게 추진하다가는 금융산업 장려정책 부문은 기획재정부로 다시 흡수되고 금융감독정책과 실행을 담당하는 금융감독위원회가 신설되며 금융위 조직을 둘로 쪼개자는 목소리가 나올 수 있는 점이 부담스러운 부분이었다.

이번 감사원의 권고에 대해 금융위의 한 간부는 “독립된 금융소비자보호기구 설립은 정부 국정과제에 들어 있고 국회에 여러 법안도 제출돼 있다”며 “다만 국회 정무위원회는 현재 금융소비자보호법도 통과가 안 됐기 때문에 일단 금소법부터 통과를 시키고 조직체계개편은 이후 논의를 하려는 상황”이라고 설명했다. 법 통과 사안이고 이미 개정안이 국회에 계류 중인 만큼 금융위 차원에서 드라이브를 걸기보다는 국회 상황을 봐가며 대응하겠다는 뜻으로 풀이된다. 현재 국회에는 이종걸 더불어민주당 의원이 2017년 4월 대표 발의한 ‘금융위원회 설치에 관한 법률’ 개정안에 관련 내용이 담겨 있다. 금융소비자보호원을 신설하되 금융위의 금융산업정책은 기재부로 이관하고 금융감독정책과 감독 집행은 금융감독위원회를 신설해 맡게 돼 있다.

금소처 독립 및 금소원 신설에 대해 찬반양론이 나온다. 고동원 성균관대 법학전문대학원 교수는 “금감원과 금소원의 협조가 원활하게 이뤄지고 금융사에 이중규제가 가지 않게 설계한다는 전제로 소비자보호를 위한 전문성을 높인다는 측면에서 고려해볼 만한 사안”이라고 밝혔다. 파생결합펀드(DLF), 라임 사태에서 보듯 저금리로 경험하지 못한 유형의 소비자 피해가 많아질 것이므로 독립된 금소원 설치가 필요하다는 것이다.

하지만 반대 논리도 만만찮다. 아무리 금감원-금소원 간 역할 분담을 잘해도 금융사 입장에서는 금융위·금감원에 이어 금소원까지 ‘상전’이 셋으로 늘어나 안 그래도 많은 규제가 더 많아져 산업 발전에 장애물이 될 것이라는 주장이다. 또 결국 관료가 갈 수 있는 자리를 더 늘리고 일단 한 번 생기면 몸집이 커지기 마련인 정부 특성상 공공 부문이 비대해지는 부작용을 낳을 것이라는 우려도 제기된다.

/이태규기자 classic@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

classic@sedaily.com

classic@sedaily.com