서울의 장기공공임대주택 중 준공 15년 이상 노후주택이 급증할 것이라는 전망이 나왔다. 서울시는 5년마다 수립하게 돼 있는 장기공공임대주택 입주자 삶의 질 향상 대책을 2009년 이후 수립하지 않고 있는 것으로 나타났다.

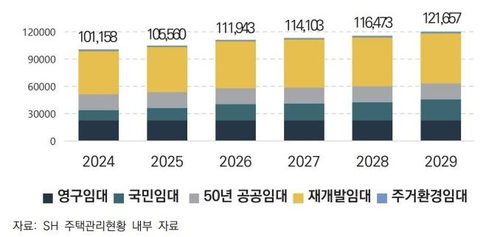

12일 서울연구원이 최근 발간한 '서울시 장기공공임대주택 입주자 삶의 질 향상 기본계획 수립을 위한 연구' 보고서에 따르면 서울시와 산하 서울주택도시개발공사(SH)가 관리하는 준공 15년 이상 장기공공임대주택은 2024년 10만 1000가구에서 2029년 12만 2000가구로 증가할 전망이다. 준공 30년 이상으로 노후화가 더 심한 장기공공임대주택은 같은 기간 2만 5000가구에서 6만 가구로 늘어날 것으로 예상됐다. 한국토지주택공사(LH) 관리 물량까지 합치면 2029년 준공 15년 이상 장기공공임대주택은 총 15만 가구다. 이는 서울 전체 공공임대주택 중 40%, 전체 장기공공임대주택 중 76%에 해당한다. 보고서의 장기공공임대주택 유형은 영구임대, 국민임대, 50년 공공임대, 재개발임대, 주거환경임대다.

장기공공임대주택에 거주하는 1인가구와 노인가구 비중이 증가하면서 이에 걸맞은 주거환경 개선 계획을 수립해야 한다는 지적이 나온다. SH의 2024년 조사에 따르면 서울 장기공공임대 가구주 연령대 중 65세 이상 비중은 54.5%로 10년 전의 33.7%보다 20%포인트 이상 상승했다. 1인가구 비중은 2015년 31.1%에서 2024년 46.6%로 증가했다. 이는 2023년 기준 서울시 전체 1인가구 비중(39.3%)보다 높다.

서울연구원의 한 관계자는 "2009년 제정된 '장기공공임대주택 입주자 삶의 질 향상 지원법'에 따라 서울시장은 '입주자 삶의 질 향상 기본계획'을 5년마다 수립해야 하나 아직 세우지 않고 있다"고 지적했다. 이어 "15년 이상 된 장기공공임대가 전체 공공임대의 40%를 넘어설 것으로 예상되고 장기공공임대에 거주하는 1∼2인가구와 노인가구 비중이 높은 특성을 고려해 서울시의 독자적인 기본계획 수립이 필요하다"고 강조했다.

연구원은 기본계획 수립에 활용할 수 있도록 노후 장기공공임대 입주자·동거인 1000명을 대상으로 올해 2~3월 실태조사를 진행했다. 조사 결과 응답자의 63%는 주택 내부 환경에 만족한다고 밝혔다. 개선이 필요한 점으로는 화장실 공사(35%), 누수·결로·곰팡이 문제 해결(22.6%), 부엌공사(21%) 등을 꼽았다. 단지 내 확충이 필요한 공간은 휴게시설(52.2%)과 체육·건강증진시설(39.9%), 마을카페(21.5%) 등으로 나타났다. 최근 1년 동안 같은 단지 이웃 때문에 생활의 불편함 또는 위험을 경험했다고 응답한 가구는 27.0%였다. 불편·위험 사항은 층간 또는 벽간 소음(49.1%)이 가장 많았고 애완동물 문제(18.9%), 노상방뇨 및 흡연(18.2%)이 뒤를 이었다.

서울연구원의 한 관계자는 SH의 장기공공임대 수선 및 주거복지 증진 사업 예산이 충분하지 않다고 지적하면서 "안정적인 재원 확보를 위해 국비 추가 지원 건의, 서울시 재정 보조 등을 검토할 필요가 있다"고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

socool@sedaily.com

socool@sedaily.com