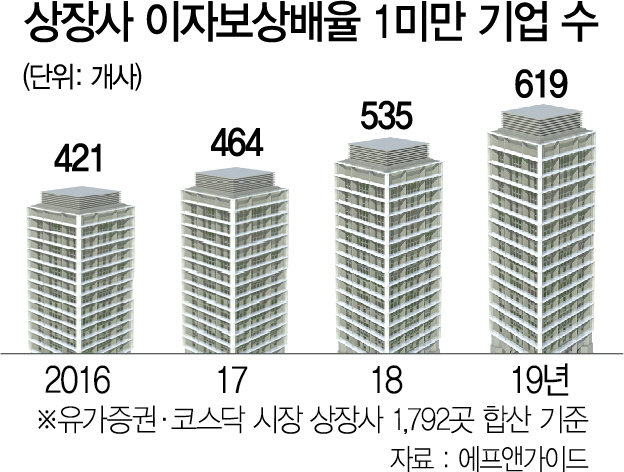

국내 상장사 10곳 중 3곳 이상이 영업이익으로 이자조차 충당하지 못하는 것으로 나타났다. 미중 무역분쟁과 불경기로 인해 제품 판매와 서비스 제공 등을 통해 손에 쥐는 현금이 줄어들면서 부채를 갚을 여력이 떨어졌다. 특히 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 글로벌 경기가 더욱 악화될 것으로 전망돼 차입금 부담에 따른 도산기업이 속출할 수 있다는 우려도 나온다.

8일 서울경제가 금융정보 업체 에프앤가이드에 의뢰해 유가증권·코스닥시장 상장사 1,792곳의 2016~2019년도 재무 데이터를 집계한 결과 지난해 이자보상배율이 1 미만인 상장사는 619곳으로 전체 조사대상의 34.5%에 달했다. 이는 지난 2018년(535곳)에 비해 15.70% 증가한 수치다. 2017년(464곳)과 2016년(421곳)에 비해서도 크게 늘었다. 이자보상배율은 영업이익을 이자비용으로 나눈 것으로 이 값이 1보다 작으면 영업이익으로 이자도 갚지 못하는 형편이라는 뜻이다.

이들 중에는 바이오·제약산업에 종사하는 기업이 56곳으로 가장 많았다. 직접적인 영업활동보다는 연구개발에 몰두하는 곳이 많기 때문이다. 그러나 자동차부품 산업(50곳), 디스플레이 및 관련 부품 산업(36곳) 등 제조업종에 종사하는 업체들도 상당수 있었다. 통상적인 경영활동을 영위하는 제조업체 중에서도 부채에 대한 ‘저항력’이 떨어지는 곳이 많다는 뜻이다.

이자보상배율이 떨어진 가장 큰 이유는 지난해 기업들이 영업을 통해 버는 돈이 줄어든 데 있다. 실제로 이들 상장사의 영업활동 현금흐름 총계는 180조9,300억원으로 2018년의 203조2,300억원에 비해 10.9% 감소했다. 2016년의 192조5,700억원에도 못 미친다. 곽수근 서울대 경영대학 명예교수는 “영업활동 현금흐름이 악화하고 있다는 것은 그만큼 기업들의 경영여건이 좋지 않다는 뜻”이라며 “코로나19로 경기가 더 나빠질 경우 기업들이 차입금 부담을 견디지 못해 도산할 가능성도 배제할 수 없다”고 내다봤다.

기업들은 불경기에 대비해 현금을 꾸준히 늘리고 있지만 코로나19로 인한 ‘유동성 위기’를 견디기는 쉽지 않은 상황이다. 상장사들이 보유한 현금 및 현금성 자산은 2016년 167조8,000억원에서 지난해 187조7,000억원으로 꾸준히 늘고 있다. 그러나 유동비율이 100%에 미치지 못하는 곳은 총 414곳으로 전년(403곳)에 비해 소폭 늘어났다. 유동비율이 100%를 밑돈다는 것은 1년 내에 현금화할 수 있는 자산을 모두 동원해도 1년 내 만기가 돌아오는 부채를 갚기 어렵다는 뜻이다. 한 상장사 대표는 “비록 현금을 계속 확보하고 있기는 하지만 코로나19로 인해 영업여건이 녹록지 않을 것으로 보여 올해를 무사히 견딜 수 있을지 걱정이 많다”고 말했다. /심우일·이승배기자 vita@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

vita@sedaily.com

vita@sedaily.com