조 바이든 미국 대통령이 8일(현지 시간) 중국의 영향력 확대에 대응하기 위해 중남미 국가들을 상대로 새로운 경제 파트너십을 제안했다. 지난달 동아시아 순방에서 인도태평양경제프레임워크(IPEF)를 출범시킨 데 이어 ‘텃밭’인 중남미에서 리더십을 강화하기 위한 행보다. 하지만 실질적인 교역 규모에서 중국이 미국과의 격차를 더 벌리고 있는 가운데 중남미 국가의 상당수는 미국에 곱지 않은 시선을 보내고 있다.

바이든 대통령은 이날 로스앤젤레스에서 열린 미주정상회의 개막 연설에서 중남미 국가와의 관계 강화를 위한 ‘경제 번영을 위한 미주 파트너십(APEP)’ 구상을 내놓았다.

이번 제안은 미국이 중남미 국가들과 공급망, 디지털 경제, 탈(脫)탄소 등의 분야에서 협력하고 새로운 표준을 만들겠다는 내용으로, 일반적인 무역협정이 아닌 IPEF와 상당히 유사하다. 여기에는 미주개발은행(IDB), 국제통화기금(IMF)을 통해 중남미 투자를 늘리고 이민자 문제 해결에 도움을 주는 국가를 지원하는 방안도 포함된다. 미 고위 당국자는 이 같은 파트너십 출범이 중국에 대응하기 위한 것이라면서 “중국의 침투에 대한 최선의 해결책은 우리의 비전을 진전시키는 것”이라고 설명했다.

하지만 바이든 대통령의 ‘대중 견제’ 파트너십을 둘러싼 전망은 밝지 않다. 중국이 이미 중남미 시장을 상당 부분 잠식한 데다 중남미 국가들 사이에서 ‘반미(反美)’ 기류가 확산하고 있기 때문이다.

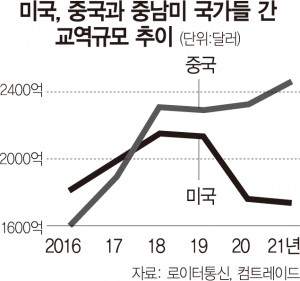

로이터통신에 따르면 멕시코를 제외한 중남미 국가들과의 교역 규모에서 중국은 미국과의 격차를 더욱 벌리고 있는 것으로 나타났다. 지난해 멕시코를 제외한 중남미 일부 국가와 중국의 교역 규모는 2470억 달러였던 반면 이들 국가와 미국의 교역은 1740억 달러에 불과했다. 브라질·칠레·페루 등의 1위 교역 파트너는 이미 미국이 아닌 중국으로 바뀐 상태다.

미국과 북미자유무역협정(NAFTA)으로 묶인 멕시코는 여전히 미국이 1위 파트너지만 이번 미주정상회의에 대통령이 참석조차 하지 않았다. 미국이 ‘독재자’라는 이유로 쿠바·니카라과·베네수엘라 등 3개국 정상을 초대하지 않은 데 대한 반발의 표시다. 이번 정상회의를 통해 미국과 이민 문제를 논의해야 하는 과테말라와 온두라스 정상도 회의에 불참했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

seoulbird@sedaily.com

seoulbird@sedaily.com