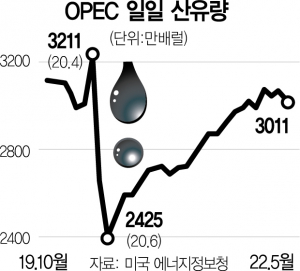

석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 산유국들의 협의체인 ‘OPEC+’가 팬데믹 이후 최대인 하루 100만 배럴 이상의 감산을 검토하고 있다. 국제유가가 불과 4개월 만에 30% 가까이 급락하는 등 수요·공급의 불균형이 심화하자 유가 방어를 위해 행동에 나선 것이다. 세계 경제에 유일한 긍정적 요소였던 국제유가 안정세마저 다시 흔들릴 것으로 예상되면서 글로벌 경기 침체에 대한 경고음이 더 커지고 있다.

2일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ) 등은 소식통을 인용해 OPEC+가 5일 코로나19 이후 처음으로 오스트리아 빈에 있는 본부에서 오프라인 회의를 열고 하루 50만~150만 배럴 규모의 감산을 논의한다고 보도했다. 중간값인 100만 배럴은 전 세계 원유 공급량의 1%에 해당하는 규모다. OPEC+ 대면 회의는 당초 내년에나 열릴 것으로 예상됐지만 사안이 중대해 직접 만나기로 했다고 외신들은 전했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “팬데믹 초기 생산량을 대폭 줄인 OPEC이 이후 조금씩 생산량을 늘려왔다”며 “이번에 대규모 감산을 확정하면 중요한 정책 전환이 될 것”이라고 평가했다.

OPEC+가 대규모 감산 카드를 꺼내려는 것은 국제유가가 너무 빨리 떨어지고 있기 때문이다. 브렌트유 선물 가격은 6월 8일 종가 기준 배럴당 114달러까지 올랐지만 지난달 26일에는 83달러로 떨어져 약 27%나 미끄러졌다. 팬데믹 초기 이후 가장 빠른 낙폭이었다. 석유를 수출해 정부 재원을 충당하는 사우디아라비아 등 주요 산유국 입장에서는 유가가 하락할수록 손해가 커져 결국 유가 방어를 위한 대규모 감산을 추진할 것으로 보인다.

난방 수요가 늘어나는 겨울철이 다가오는 상황에서 석유 공급까지 줄어들 것으로 전망되면서 시장에는 가격 상승을 예상하는 분석이 쏟아지고 있다. 시장 분석 업체 오안다그룹의 에드 모야 애널리스트는 “유가 하락세는 끝난 것으로 보인다”고 진단했고 싱가포르 DBS은행의 수브로 사르카르 애널리스트도 “유가가 100달러를 회복하는 것은 시간문제”라고 내다봤다. OPEC에서 가장 큰 영향력을 행사하는 사우디가 유가를 적어도 배럴당 90달러까지 끌어올리려 한다는 관측도 나온다. OPEC+의 감산 검토 소식에 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI)는 3일 2.5% 내외 오른 배럴당 87.3달러, 81.7달러에 거래됐다.

OPEC+의 감산이 현실화하고 그나마 미국의 인플레이션을 낮추는 요인이었던 국제유가가 다시 치솟을 경우 세계 경기 침체 가능성은 더욱 높아질 것으로 우려된다. 미국의 휘발유 가격 재상승이 더 큰 폭의 미국 금리 인상으로 이어질 수 있고 이는 글로벌 중앙은행들의 더 가파른 금리 인상을 촉발할 것이기 때문이다. 하버드대 중동연구센터의 아델 하마이지아 연구원은 “감산이 인플레이션을 부추겨 일부 국가의 경기 침체 위험을 키울 수 있다”고 지적했다.

유가 안정을 위해 사우디를 방문했던 조 바이든 미 대통령의 체면이 또 구겨지면서 미국과 사우디 간 관계 회복에 찬물을 끼얹을 것이라는 평가도 나온다. 올 7월 바이든 대통령은 인권단체의 반발에도 국내 휘발유 가격을 낮추기 위해 사우디를 방문해 무함마드 빈 살만 왕세자에게 증산을 요청했지만 OPEC+는 이후 증산 속도를 되레 크게 줄인 바 있다. 반면 우크라이나에서 전쟁 중인 러시아에는 감산 결정이 도움이 될 것으로 전망된다. 유가 하락이 세계 3위 원유 생산국인 러시아의 판매 수입에 악영향을 미치는 데다 올해 말 서방의 러시아산 석유가격상한제 도입으로 타격이 있을 것이라는 내부 불안감이 커지는 상황에서 유가 상승은 러시아 경제에 호재로 작용하게 된다. 미국 민주당 소속 로 카나 하원 환경분과위원장은 트위터에 “사우디가 감산해 푸틴에게 힘을 보태고 미국인에게 (휘발유 가격) 바가지를 씌운다면 미국은 사우디에 항공 부품 공급을 줄일 것이라는 점을 분명히 해야 한다”고 비판했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

classic@sedaily.com

classic@sedaily.com