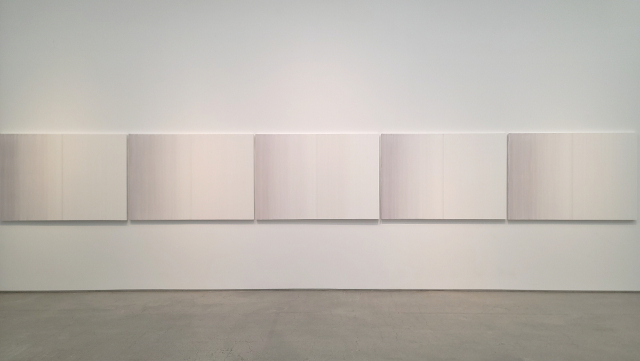

그림을 90도 회전해 걸었다. 가로선이 층층이 쌓였던 작품이 돌연 세로선의 반복으로 바뀌었다. 놀라운 변화가 시작됐다. 가로로 긴 선 앞에서 관람객은 자기도 모르는 새 아련한 수평선, 아득한 지평선 등의 ‘풍경’을 상상하게 된다. 반면 세로선은 기둥이나 고층빌딩의 중첩 같은 것을 상상하기 보다는 그 자체를 ‘중성적’으로 바라보게 한다. 선의 굵기와 간격, 색의 변화를 좀 더 들여다보게 된다. 구체적인 형상을 떠올리지 않고 화면 그 자체를 보는 ‘추상성’이 더 커졌다. 살짝 돌려 걸었을 뿐인데.

작품은 김이수의 ‘앵프라맹스 풍경(Inframince-Landscape)’ 연작이다. ‘앵프라맹스’는 눈으로 식별하기 어려울 정도의 미세한 차이를 뜻하는데, 남성용 변기를 미술관 전시장으로 가져와 ‘샘(Fountain)’이라 제목 붙인 마르셀 뒤샹이 창안한 개념이다. 김 작가는 같은 공간이라도 시간의 흐름에 따라 공기의 밀도와 빛의 파장이 바뀌기에, 미세한 차이 속에 한 순간도 같은 풍경이 될 수 없다는 의미를 제목에 담았다. 그렇다고 풍경을 그리는 것은 아니다. 철저한 추상미술가다.

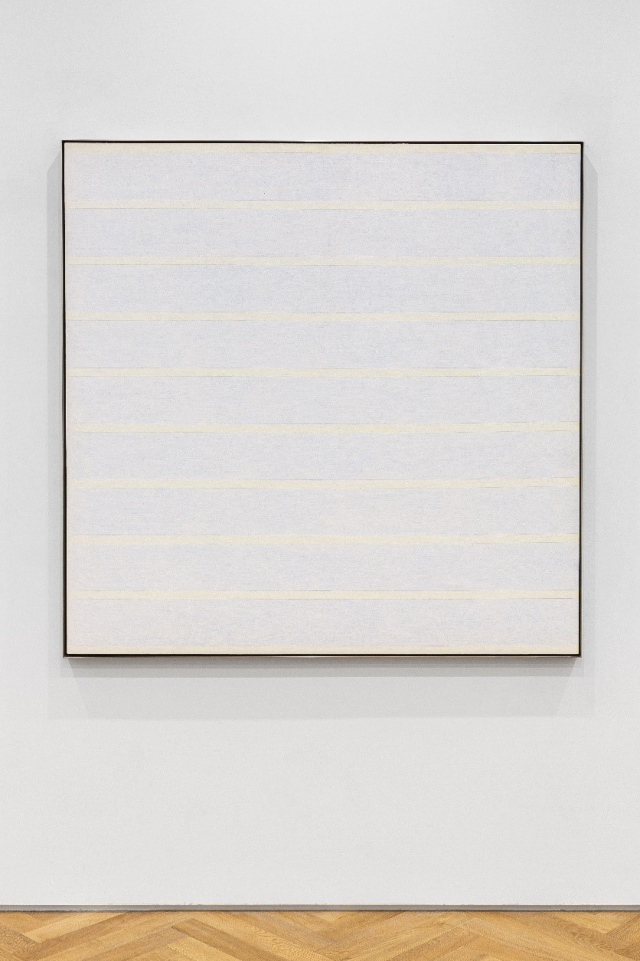

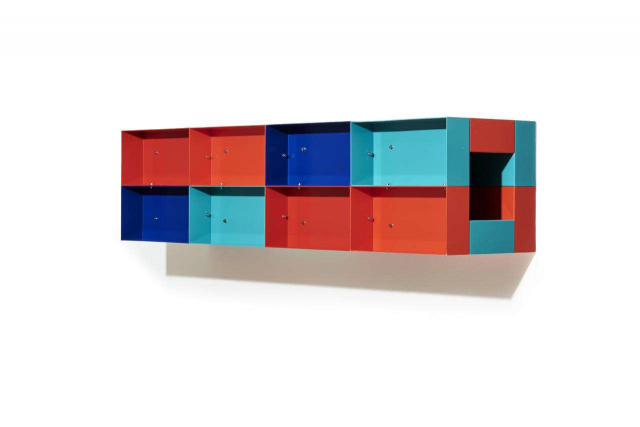

90도로 돌려 건 사람은 삼성미술관 학예연구원 출신으로 부산시립미술관과 대구미술관 관장을 지낸 김용대 큐레이터다. 성동구 성수동 더페이지 갤러리의 의뢰로 기획한 ‘무비(無比, Square in Site-specific)’를 위해서였다. 1960년대 모노크롬 회화의 대표작가 아그네스 마틴, 미니멀리즘의 거장 도널드 저드부터 신수혁, 윤상렬, 김이수까지 아우르는 특별한 전시를 꾸렸다. 김 큐레이터는 “‘무비’는 비교할 수 없는 아름다움이라는 뜻이자 동양 인문학의 핵심”이라며 “그것을 형태로 구현하면 ‘정사각형’이라는 가정에서 출발했고, 정사각형은 인간이 만든 가장 완벽한 기하학인 동시에 무성격, 중성적인 특성을 갖는다”고 말했다.

150억원을 호가하는 아그네스 마틴의 1996년작 ‘무제 #1’도 정사각형이다. 금속 조각인 저드의 작품만 정사각형이 아닌 것 같지만, 측면에서 정사각형을 찾아낼 수 있다. 무심한 듯한 정사각형이지만 작가별 개성이 뚜렷하다. 신수혁 작가는 캔버스 위에 가로선과 세로선을 반복적으로 그려 격자를 쌓고 지우고 다시 채우는 방식으로 작품을 완성한다. 윤상렬의 검은 사각형은 가느다란 샤프심으로 0.3㎜ 안팎의 일정한 간격으로 선을 긋고 그 화면의 도랑 사이에 안료를 넣는 섬세한 작업 속에 탄생했다.

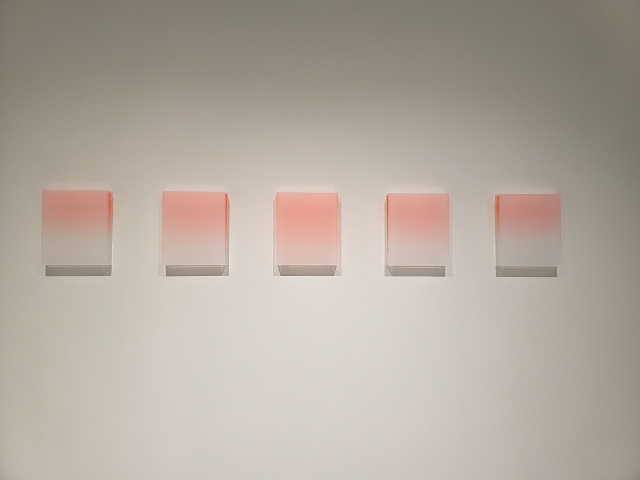

사각형과 싸우는 김이수 작가의 고단함은 별나다. 석고붕대 위에 석회를 발라 판을 만들어 그 위에 연필 드로잉을 하거나, 반투명 종이 테이프를 쌓듯이 층층이 붙여 작업했다. 반투명 테이프를 붙인 후 붓질하는 방식으로 구축한 선(線)의 반복이 대표작으로 꼽힌다. 테이프 위로 면(面)을 칠했으나 테이프 밖으로 새어나간 선만 남는 작업이다. 아크릴 상자에 구멍을 뚫어 안료 입힌 선을 넣는 작품도 눈길을 끈다. 바느질하듯 일일이 구멍 뚫고 선을 넣고 묶기까지 하느라 손가락 지문이 다 지워졌을 정도다. 김이수는 2012년 국립현대미술관 초빙 큐레이터로 ‘한국의 단색화’ 전시를 기획한 윤진섭 평론가가 ‘후기(post) 단색화’로 명명한 작가군 중 한 사람이다. 한 작품 안에서 하나의 색조만 사용한다는 점 때문이라기 보다는 목적없이 반복되는 수행적 행위의 의미가 중요했다. 동아시아 현대미술의 맥락을 짚고자 한 중국과 일본 큐레이터들의 협력 기획전에서는 ‘네오 모로이즘(몽롱주의)’이라는 이름으로 이기봉·김택상 등과 함께 소개됐다. 선명하게 포착되지 않는 아련한 미감이 작용했다. 전시장에서 만난 김 작가는 “가로선 작업을 세로로 돌렸더니 빛의 방향 때문에 색의 변화가 더욱 풍부하게 보인다는 점에서 새로운 발견이었다”고 말했다.

‘단색화’가 주도하는 한국 추상미술의 맥락을 형태와 개념적으로 확장시켰다는 점에서 특별한 의미를 갖는 전시다. 30일까지.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com