십이지 띠 동물 중 네 번째인 토끼는 예로부터 다산과 풍요를 상징하고 민첩함과 영민함으로 위기에서 벗어나는 지혜로운 존재로 여겨졌다.

토끼는 오전 5~7시인 묘시, 달로는 음력 2월의 시간신으로 하루와 1년의 ‘시작’을 뜻한다. 토끼 ‘묘(卯)’ 자가 대문을 좌우로 열어젖힌 형상인지라 만물이 땅을 밀치고 나오는 것으로 풀이되기 때문이다. 번창·풍요·생장을 상징하게 된 것도 같은 맥락이다.

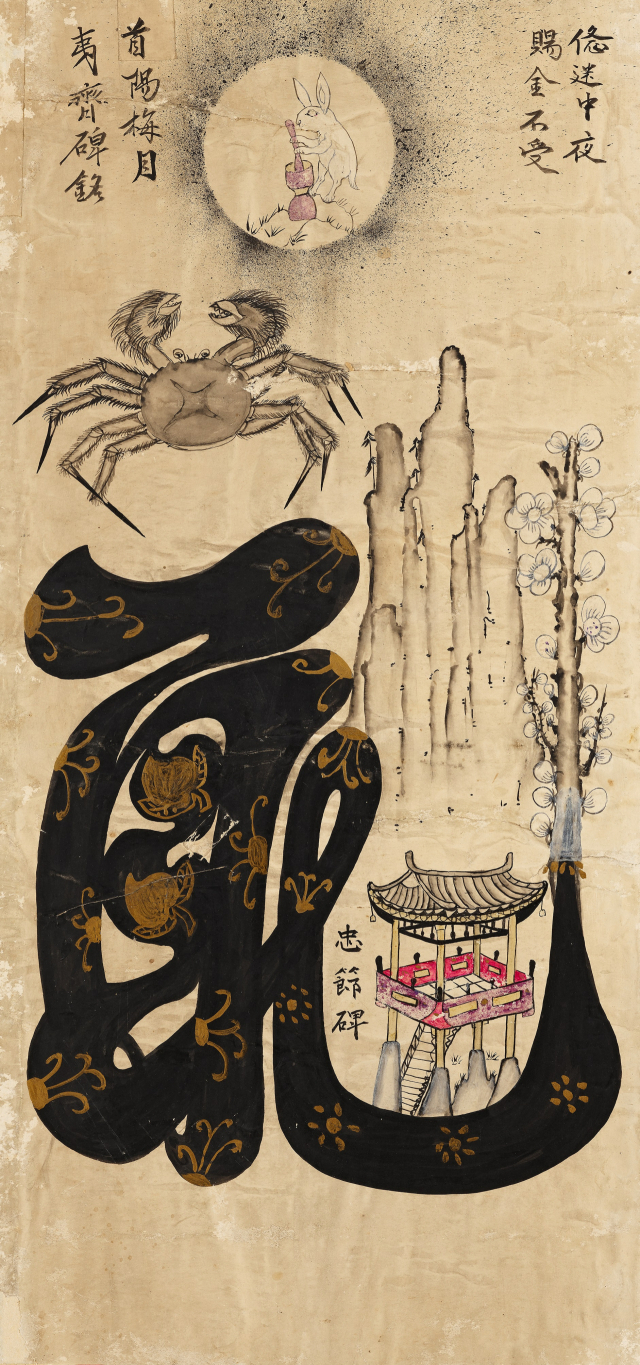

토끼는 장수와 건강을 의미한다. 우리는 휘영청 밝은 보름달을 보며 계수나무 아래서 토끼가 떡방아를 찧는다 했고 중국에서는 토끼가 약방아를 찧는다고 표현했다. 불로장생의 상징인 토끼는 동쪽을 수호하는 방위신으로 낮에는 태양의 양기를, 밤에는 달에서 장생약인 음기를 받아 먹는 것으로 여겨졌다. 그 음양의 기운이 간에 들어 눈이 밝으며 ‘토끼전’에서 별주부가 목숨을 걸고 토끼 간을 찾아다닌 것도 그래서다.

새해 들어 처음 맞는 토끼날에는 장수를 빌었다고 한다. 조선 후기 세시풍속집인 ‘동국세시기’에 따르면 ‘새해 첫 토끼날 새로 뽑은 실을 주머니 끝에 달아매어 재앙을 물리친다’고 했고 ‘남녀 할 것 없이 명주실을 청색으로 물들여 팔이나 옷고름 또는 문 돌쩌귀에 걸어두면 명이 길어진다’고 전한다. 부처님의 전생을 다룬 ‘본생담’에서는 토끼가 수행자를 위해 제 몸을 보시했고 그 공덕으로 달에 토끼 형상을 새기게 됐다고 한다. 중국 고대 신화에서는 서왕모의 불로장생약을 몰래 먹은 항아가 그 벌로 달에 머무르며 토끼의 모습으로 약방아를 찧는다고 전한다.

우리나라 민간 속설에서 토끼꿈은 재물을 상징한다. 토끼를 기르는 꿈은 새로운 일에 대한 도전, 토끼가 새끼를 낳으면 생산적인 일이나 뜻밖의 재물로 풀이되지만 토끼가 도망가면 실직이나 일거리를 놓치는 것으로 해석되기도 한다. 사주명리학에서는 토끼띠인 사람을 생명력 강한 나무의 품성을 가졌다고 본다. 대체로 섬세·신중·선량하고 평생 재물이 풍부하다고 했다. 을묘년에 태어난 사람은 외유내강형이요 정묘년생은 예술성과 감수성이 뛰어나고, 기묘년생은 재물보다 명예를 먼저 생각하며, 신묘년생은 천성이 맑고 우아하며 손재주가 있다고 분류한다. 계묘년에 태어난 사람은 다정다감하며 총명하다고 한다.

현실의 토끼는 귀엽고 자그마한 초식동물이며, 육식동물을 피해 다니는 나약한 존재다. 그러나 설화 속 토끼는 민첩하고 영민해 임기응변(臨機應變)에 탁월하다. ‘별주부전’의 토끼는 자라의 꾐에 빠져 용궁에 따라갔지만 기지를 발휘해 빠져나오는 지혜의 존재다. 민첩하고 재빠른 토끼가 덩치는 크지만 우둔한 동물을 속이는 꾀 많은 동물로 그려지는 대목에서 토끼는 힘없는 민중을 대변해 권력자를 호기롭게 골탕 먹이는 민중의 승리자로 해석되기도 한다.

설화와 문학뿐 아니라 동요로도 친숙하다. ‘산토끼 토끼야 어디를 가느냐’로 시작되는 이일래의 곡 ‘산토끼(1928)’는 멜로디가 단순해 외워 부르기 좋다. 일제 시대에는 항일 정신의 노랫말로 바뀌어 불리며 탄압을 받기도 했다. ‘푸른 하늘 은하수 하얀 쪽배엔/ 계수나무 한 나무 토끼 한 마리’로 이어지는 윤극영의 ‘반달(1924)’은 누이의 죽음에 대한 애잔한 감정과 나라 잃은 슬픔이 두루 담긴 곡이다.

인류는 5만 년 전부터 토끼를 사냥감으로 택했다. 토끼털은 토시·모자·배자 등 방한용 의복 재료로 쓰였고 고급 붓털로도 활용됐다. 1600년 전의 고구려 고분 벽화(덕화리 2호분), 통일신라시대 수막새, 고려시대 청동거울에서도 토끼를 확인할 수 있다. 창덕궁 대조전 굴뚝과 경복궁 교태전 뒤뜰의 석련지 같은 왕실 건축물에도 토끼 형상이 새겨져 있다. 민화에서는 한 쌍을 이룬 토끼 두 마리가 자주 등장한다. 이들은 금실 좋은 부부처럼 다정하고 화목한 관계를 상징한다. 실제로 토끼는 무리 생활을 하며 혼자 있으면 불안감 때문에 수명이 단축되고 예민해져 폭력성을 띤다.

‘두 마리 토끼를 잡았다’는 두 가지 목표를 모두 달성했을 때 사용하는 표현이다. 원래 속담은 ‘토끼 두 마리를 쫓다가는 다 놓친다’는 의미였으나 현대에 이르러 긍정적 의미로 쓰이고 있다. 올해의 토끼는 건강과 풍요의 두 가지 목표를 모두 이루고 지혜와 민첩함으로 위기를 기회로 바꾸는 존재로 기대를 모은다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com