서울 강남역 인근에서 근무하는 30대 회사원 이 모 씨는 최근 사무실 근처 A 커피 프랜차이즈 매장에서 아메리카노를 구매하다가 불쾌한 경험을 했다. 결제 과정에서 지인에게 선물 받은 기프티콘을 내밀었다가 매장 직원으로부터 차액을 지불해야 한다는 말을 들었기 때문이다. A 프랜차이즈는 지난해 커피와 디저트 가격을 여러 차례 인상했는데 이 씨가 내민 기프티콘은 인상 전 가격으로 판매된 것인 만큼 차액을 내야 한다는 게 매장 측의 논리였다. 실랑이 끝에 결국 차액 400원을 결제한 이 씨는 부당하다는 생각에 고객센터에 문의했다. 하지만 이 씨에게 돌아온 답변은 “기프티콘 하단에 제품 가격이 매장마다 상이할 수 있다는 문구가 쓰여 있다”는 게 전부였다. 이 씨는 “기프티콘 문구를 유심히 보는 사람이 얼마나 되겠느냐”며 “또한 그게 차액 결제를 의미한다고 생각하는 사람이 있을지도 의문”이라고 말했다.

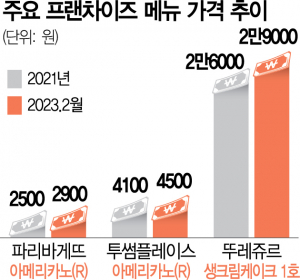

19일 관련 업계에 따르면 지난해 인플레이션에 카페·음식점 등이 줄줄이 가격을 인상하던 당시 일부 소비자들 사이에서는 인상 가격 적용 전에 기프티콘을 미리 사두는 분위기가 조성됐다. 단돈 몇 백 원이라도 아껴보겠다는 생각에서였다. 게다가 구매 수량 제한이 없다 보니 수십 장의 기프티콘을 미리 사두는 게 일종의 ‘재테크’라는 인식까지 생겨났다.

하지만 일부 프랜차이즈들이 차액을 결제해야 기프티콘을 사용할 수 있다는 방침을 내세우며 고객들의 발 빨랐던 대응은 무용한 일이 돼버렸다. 특히 직영점과 가맹점이 혼재된 브랜드의 경우 직영점에서는 차액 인상분을 본사가 책임지기 때문에 소비자가 추가 결제를 할 필요가 없는 반면 가맹점에서는 “제품 가격이 매장마다 상이할 수 있다”는 사전 고지를 명분으로 소비자에게 차액을 받고 있어 “같은 브랜드인데 왜 적용 방침이 다르냐”는 논란이 불거졌다.

이런 상황에 대해 프랜차이즈 본사는 공정거래위원회 방침의 모호성 때문이라고 항변한다. 공정위가 2020년 개정한 ‘신유형 상품권 표준약관’의 제6조 4항에 따르면 ‘발행자 등은 수량이 기재된 물품 등의 제공 시 원재료 가격 상승 등 어떠한 이유로도 고객에게 추가 대금을 요구할 수 없다’고 명시하고 있다. ‘기프티콘=채권’이기 때문에 추가 인상분을 소비자에게 적용하면 안 된다는 뜻이다. 그러나 표준약관은 권고 사항일 뿐 법적 구속력이 없어 가맹점에 이를 강제할 수 없다는 게 본사의 입장이라는 것이다.

게다가 현행법상 가맹점에 대한 본사의 가격 개입도 불법이다. 공정거래법 제2호 제20호에 따르면 가맹 본사가 가맹점에 가격을 미리 정해 그 가격대로 판매할 것을 강제하는 ‘재판매가격 유지 행위’는 금지된다. 판매자 간의 가격 담합을 초래하고 자유로운 경쟁을 저해한다는 이유에서다. 한 가맹점 본사 관계자는 “권장소비자 가격을 본사가 정하지만 상권의 경쟁 상황에 따라 가맹점주들이 자율적으로 가격을 정하고 있다”며 “매장마다 다른 가격에 소비자들의 불만이 높지만 본사가 손쓸 수 없는 상황”이라고 말했다.

이런 가운데 소비자들의 항의를 현장에서 직접 받고 있는 가맹점들은 ‘본사가 차액을 보전해주면 될 일’이라는 입장이다. 한 예로 맘스터치와 노브랜드 버거 등은 가격 인상에 따른 차액을 가맹 본사가 부담하고 있다. 이에 따라 맘스터치는 매장에 방문해 직접 결제 시 가격 인상 전 제품에 대해 추가 결제를 요구하지 않는다. 한 가맹점주는 “기프티콘을 주고받는 문화가 확산되면서 기프티콘 결제 비율이 계속 높아지고 있다”며 “기프티콘의 경우 수수료도 10% 정도 되는데 이런저런 상황을 다 고려해서 장사하면 결국 수익만 나빠진다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

see1205@sedaily.com

see1205@sedaily.com