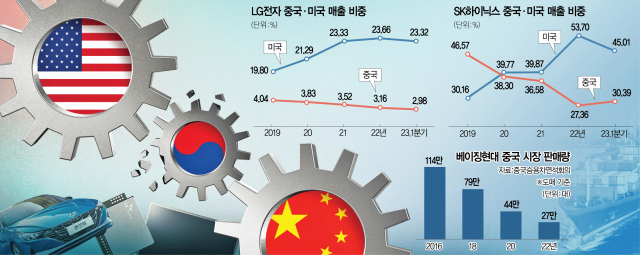

현대자동차와 기아(000270)는 수년 새 급변한 중국 환경에 고전을 면치 못하고 있다. 분기 보고서를 보면 현대차(005380)의 중국 합작법인 베이징현대(BHMC)는 1분기 매출이 1조 1522억 원으로 전체 현대차 매출(37조 7787억 원)의 3%에 불과했다. BHMC는 2016년 1분기에 회사 전체 매출의 19.5%를 책임졌었다. 기아의 중국 법인 장쑤위에다기아(KCN)도 올해 1분기에 3857억 원의 매출을 기록해 전체 기아 매출(23조 6907억 원)의 1.6%를 차지하는 데 그쳤다. 2012년만 해도 중국 자동차 시장점유율 10%를 기록하며 승승장구했던 현대차·기아는 정부 지원을 등에 업은 현지 브랜드에 급격히 밀렸다. 지난해 중국 내 현대차의 판매량은 25만 대 선까지 낮아지며 시장점유율도 1.2%로 쪼그라들었다.

이처럼 우리 기업들의 중국 시장 매출이 줄어드는 배경에는 중국 정부의 내수 중심 ‘체질 개선’ 작업과 미중 갈등에 따른 첨단산업 규제, 애국주의 사상 확대로 인한 중국 내 수입 소비재 수요 저하 등이 복합적으로 자리하고 있다.

중국은 우방국을 규합해 대중(對中) 견제 강도를 높이고 있는 미국의 영향으로 자국 산업 전략을 수출 중심에서 내수 중심으로 전환하고 있다. 자국 기업에 막대한 보조금을 쏟아붓는 한편 국민들에게 ‘애국심’을 강조하면서 외국 기업에 대한 견제를 이어가고 있다. 미중 갈등 속에 한국을 부정적으로 보는 중국 국민의 여론이 확산되고 있는 점도 어려움을 가중시키는 요인이다.

이런 여파로 국내 기업들의 중국 내 영업 활동은 급격히 힘을 잃어가고 있다. SK하이닉스(000660)는 최근 몇 년 새 중국 매출 비중을 줄이는 대신 미국 의존도를 높이고 있다. SK하이닉스의 중국 매출 비중은 2019년 46.57%로 절반에 육박했지만 지난해에는 27.36%까지 줄었다. 미국 매출 비중은 정반대 양상을 보이고 있다. 2019년 30.16%로 중국에 밀렸지만 이듬해에는 39.77%로 중국(38.30%)을 앞섰고 지난해에는 53.70%로 절반을 넘겼다.

글로벌 가전 업계 1위인 LG전자(066570)도 사정은 비슷하다. 올해 1분기 중국 내 매출 비중이 2%대까지 떨어졌다. 2019년 4.04%였던 LG전자의 중국 매출 비중은 올해 1분기에 2.98%까지 낮아졌다. 반면 같은 기간 미국의 매출 비중은 19.80%에서 23.32%까지 증가하며 대조를 이뤘다.

이런 결과는 수출 중심에서 내수 중심 국가로 체질을 바꾸려는 중국 정부의 전략과 맞닿아 있다. 중국의 4월 달러 기준 수입액은 전년 대비 7.9% 감소해 7개월 연속 하락했다. 지역별로 보면 갈등의 상대국인 미국으로부터의 수입 감소가 3.1% 수준에 그친 반면 한국으로부터 수입 감소는 26.0%에 달했다. 특히 한국의 성장 동력인 집성회로(반도체)와 자동차·부품 등의 가격과 수입 물량이 모두 꾸준히 줄어들고 있다는 게 전문가들의 분석이다. 세계의 공장인 중국에 중간재를 수출해 호황을 누렸던 우리 기업들 입장에서는 비상이 걸린 셈이다. 반도체 공장에 생산 장비 반입을 제한하는 미국의 각종 규제도 우리 기업의 중국 내 생산과 매출 확대를 가로막는 걸림돌이다.

1분기 국내 전자 업계의 공장 가동률이 급격히 하락한 것도 일부 관련이 있다. 삼성전자(005930) DX 부문 영상기기 공장의 1분기 가동률은 77.1%로 전년 동기(84.3%)보다 7.2%포인트 하락했으며 LG전자 역시 TV를 생산하는 HE사업본부의 가동률이 전년(87.8%) 대비 12.5%포인트 낮아졌다. 삼성전기·LG이노텍 등 부품 업체의 가동률도 급격히 쪼그라들었다.

황용식 세종대 교수는 “시진핑 체제 이후 ‘애국심 강요’ 정책과 보조금 정책 등으로 우리 기업이 버티기가 더욱 힘들어졌다”며 “시장 규모나 소비자 수를 생각하면 아쉽지만 출구전략을 생각해야 하는 시점”이라고 말했다.

글로벌 기업의 ‘탈(脫)중국’은 이미 시작되고 있다. 세계 최대 전자기기 위탁 생산 업체이자 애플의 최대 협력사인 대만 훙하이정밀공업(폭스콘)은 생산 기지를 중국에서 인도로 옮기려는 움직임을 가속화하고 있다. 폭스콘은 자체적으로 7억 달러를 들여 아이폰 부품 공장을 인도에서 건설할 예정이다.

문제는 탈중국만이 능사가 아니라는 점이다. 세계 최대 공장으로서의 중국은 포기하더라도 인구 14억 명이 넘는 최대 시장으로서의 중국까지 포기해서는 정상적인 비즈니스가 불가능하기 때문이다. 일각에서는 전자제품 시장에서 한국 기업들의 생존 전략이 아직 보이지 않는 점에 대한 아쉬움의 목소리도 나온다. 전 세계적으로 범용 제품을 쓰는 반도체 시장은 중국 경기가 살아나기를 기다리는 것 외에 뾰족한 수가 없지만 TV 등 세트 시장에서는 차별화 전략을 써볼 만하다는 것이다.

김용석 성균관대 교수는 “반도체가 산업의 쌀이라고는 하지만 세트(완제품) 부문이 끌어주지 않으면 제대로 된 경쟁력을 갖기 어렵다”며 “전 세계 소비자들을 사로잡을 수 있는 경쟁력 있는 제품 개발이 이뤄져야 한다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com