중국의 첨단 정보통신기술(ICT) 공세는 로봇 영역에서도 거세다. 초기 중국산 로봇은 저가 위주로 국내 시장을 공략했지만 어느덧 기술력이 고도화돼 가격 경쟁력은 물론 성능에서도 국산이 뒤처지는 실정이다. 생산이 아닌 구매에 지원금이 몰리는 현행 제도 개선은 물론 관세 도입 등 적극적인 산업 보호·육성책이 필요하다는 진단이 이어진다.

28일 파이낸셜타임스(FT)는 “로봇이 세계에서 출산율이 가장 낮은 한국의 노동력 부족을 완화하는 열쇠로 여겨지고 있지만 생산지를 가리지 않는 지원책에 로봇 산업이 중국 기업들과의 경쟁에서 밀리고 있다”고 보도했다.

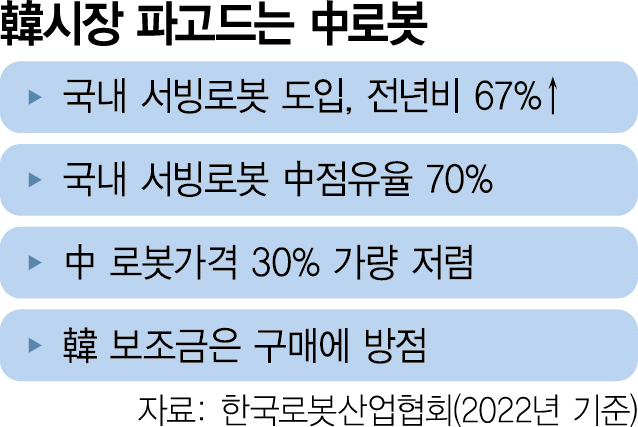

한국은 세계에서 ‘로봇 밀도’가 가장 높은 국가다. 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2021년 한국의 산업용 로봇 밀도는 근로자 1만 명당 1000대로 세계 평균의 7배를 웃돌았다. 치솟는 인건비에 고용 대신 로봇을 택한 것이다. 한국로봇산업협회는 지난해 국내에서 운영되는 서빙로봇이 약 5000대로 2021년보다 약 67% 증가한 것으로 추정 중이다.

현재 국내에 도입된 로봇의 대다수는 중국산이다. 로봇산업협회는 국내 서빙로봇 시장의 70%가량을 중국이 점유했다고 본다. 국내 서빙로봇 시장 1위인 브이디컴퍼니, 배민로봇을 서비스하는 비로보틱스 등도 중국산 로봇을 수입해온다. 중국산 로봇 가격이 국산보다 30%가량 저렴한 탓이다. 정보기술(IT) 업계의 한 관계자는 “업주들이 로봇을 도입하는 이유가 ‘인건비 절감’인 만큼 가격에 민감할 수밖에 없다”고 전했다.

정부 보조금이 ‘구매’에 치중돼 있다는 점도 국산 로봇의 경쟁력을 깎아 먹고 있다. 중국은 로봇 생산 기업에 대규모 보조금을 지급하고 있다. 미국은 중국산 로봇에 관세 장벽을 세웠다. FT는 “한국 정부는 로봇 도입에 속도를 내기 위해 생산지와 관계없이 로봇 구매가의 최대 70%를 지원하지만 미국과 달리 중국산에 관세를 부과하지 않는다”며 “한국 로봇 회사들은 외국 부품에 대한 의존도가 높고 정부도 의미 있는 보조금 지원을 꺼리고 있어 중국·일본·미국 등지의 동종 업체에 밀리고 있다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

beherenow@sedaily.com

beherenow@sedaily.com