시중은행들 가운데 최근 5년 동안 장애인 고용 의무를 지킨 곳이 단 한 군데도 없는 것으로 드러났다. 법으로 정해진 장애인 의무 고용 비율을 지키지 못하고 은행들이 이 기간 낸 벌금만 900억 원이 넘는다. 은행을 감독하고 지도해야 할 금융감독원조차 장애인 고용률이 줄곧 하락하며 의무를 외면하는 모양새다.

23일 윤창현 국민의힘 의원이 금감원으로부터 제출받은 ‘시중은행 장애인 고용 현황’ 자료에 따르면 시중은행 5곳의 장애인 평균 고용률은 올해 상반기 기준 1.19%에 그쳤다. 법정 준수선인 3.1%에 턱없이 못 미친다. 지난해 평균(1.18%)보다는 소폭 개선됐지만 2020년(1.20%)에 비해서는 오히려 후퇴했다. 2018년부터 지난해까지 5대 시중은행 중 의무 고용 비율을 맞춘 곳은 단 한 곳도 없었다.

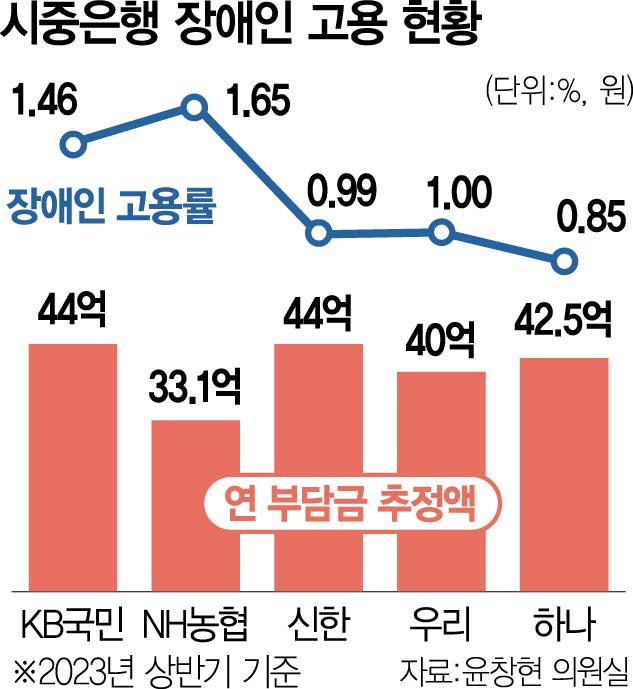

5대 은행 중 하나, 신한, 우리은행이 1%를 밑돌았고 NH 농협은행과 KB국민은행이 각각 1.65%, 1.46%를 기록했다.

은행들은 저조한 장애인 고용률을 개선하기 위해 장애인 채용을 늘리기보다는 고용부담금을 내는 것으로 대신하고 있다. 시중은행의 부담금은 2018년 170억 원에서 2020년 204억 원으로 20% 늘어났고 올 상반기 기준으로도 203억 원을 납부해야 한다.

금융권의 사회적 책임을 강조하는 금감원도 의무를 돈으로 해결하고 있기는 마찬가지다. 금감원의 장애인 고용률은 2018년 3.1%에서 매년 줄어들며 지난해에는 1.9%를 기록했다. 부담금은 2019년 1억 5630만 원에서 지난해 3억 9458만 원으로 152%나 급증했다.

이처럼 은행들의 장애인 고용 문제가 개선되지 않는 데는 부담금 부담이 적다는 점이 한몫한다. 장애인 1인당 연 부담금은 600만 원대로 매년 수조 원의 순익을 내는 은행 입장에서는 미미한 수준이다. 윤창현 의원은 “거래 모니터링, 수출입 서류 심사, 출납 등 본부와 영업점의 다양한 분야에서 장애인이 근무하고 있다”며 “장애인 채용 확대를 위해 교육기관과 협약을 체결하고 취업 정보를 공유하는 등 협업 시스템을 구축하는 노력이 필요하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >